“저희는 지금 교통수단의 혁명을 보고 있는 겁니다. 제게 있어 이 엔진은 재사용이 가능한 세계 최초의 우주비행선을 탄생시킬 단초에요. 완성된다면 이제껏 우주비행에 쓰인 어떤 우주선도 해내지 못했던 고도의 신뢰성과 경제성을 갖춘 정기적 지구저궤도 비행을 실현시킬 수 있죠.”

본드 사장은 지난 1989년 두 명의 동료와 함께 바로 이런 꿈을 이루기 위해 항공우주기업 리액션 엔진스를 창립했다. 그리고 지금껏 ‘스카이론(Skylon)’이라 명명한 미래형 우주비행선 개발에 매진해왔다.

이 우주비행선은 초음속 여객기 콩코드를 연상시키는 동체를 갖고 있으며, 일반 여객기처럼 활주로에서 이·착륙한다. 하지만 이륙 후 마하 5.2로 가속, 로켓처럼 대기권을 벗어나 지구저궤도로 진입한다.

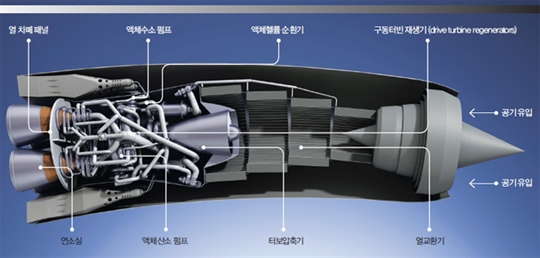

스카이론이 이 같은 능력을 발휘할 수 있는 핵심은 CSC에서 실험 중인 차세대 엔진 ‘세이버(SABRE)’다. 화학로켓엔진과 제트엔진을 융합한 하이브리드 엔진으로 외부 액체산소 탱크를 통해 산화제(산소)를 얻는 우주왕복선과 달리 공기 중에서 산소를 확보하는 독창적 구조로 설계돼 있다. 때문에 세이버 엔진은 우주왕복선을 포함한 일반적 우주발사체와 달리 부스터가 불필요하다는 게 리액션 엔진스 마크 햄프셀 박사의 설명이다.

“소모성 부품인 로켓 부스터는 사람과 물자를 우주로 보내는데 필요한 시간과 비용을 늘리는 주범이에요. 부스터가 없는 스카이론은 비행을 마치고 착륙한지 48시간 만에 다시 우주로 나갈 준비를 마칠 수 있습니다.”

반면 외부연료탱크 1개와 로켓 부스터 2기를 갖춘 우주왕복선의 경우 귀환 후 재발사까지 무려 두 달이 소요된다. 대기권 탈출 및 재진입시 동체에 손상을 입는 탓이다.

경제성 측면에서도 스카이론은 우주왕복선 대비 10배나 뛰어나다. 우주왕복선은 1회 발사에 1억 달러가 들어가지만 스카이론은 회당 1,000만 달러까지 단가를 낮출 수 있을 것으로 보고 있다. 민간우주기업 스페이스X가 개발한 팰콘9 로켓의 목표 발사 단가인 5,000만 달러보다도 월등히 저렴한 수준이다.

이와 관련 엔진이 스카이론을 우주로 보낼 만큼 강력한 추진력을 내면 엄청난 열이 발생하는데 이는 기술적 문제를 유발한다. 뜨거운 공기는 압축이 어려우며, 연소실 내에서 공기의 압축이 원활치 않으면 엔진의 출력과 효율이 떨어지는 것. 즉 스카이론이 성공하려면 엔진 내부로 유입된 공기를 급속 냉각시켜 터보압축기로 보내는 기술이 반드시 요구된다.

세이버가 바로 그런 엔진이며, 작년 11월 초저온 액체헬륨을 채운 열교환기를 활용해 엔진 이상을 초래할 수 있는 성에를 발생시키지 않으면서 고온의 공기를 급속 냉각시키는 실험에 성공했다. 이에 주목한 유럽우주기구(ESA)가 지난해 리액션 엔진스의 설계안을 검토, 스카이론 제작에 기술적 장애물이 없다는 결론을 내리기도 했다.

현재 남은 난제는 예산 확보다. ESA와 영국 정부가 총 9,200만 달러를 지원해줬지만 본드 사장은 세이버 엔진의 완성을 위해 공공 및 민간 투자자들로부터 36억 달러를 더 투자받을 계획이다. 그리고 4년 내 세이버를 이용한 비행실험에 나선다는 목표다. 물론 그 이후에는 더 큰 돈이 들어간다. 스카이론 1대의 제작에 140억 달러가 필요하기 때문이다.

항공우주공학자들은 지난 수십 년 동안 ‘1단 추진식 궤도선(SSTO)’, 즉 보조연료탱크 없이 비행체 자체의 동력만으로 우주에 진입할 수 있는 우주왕복선 개발을 위해 악전고투를 벌였다. 본드 사장 역시 롤스로이스의 엔지니어로 근무했던 1980년대부터 그 해법 찾기에 몰두했다. 롤스로이스가 항공기업 브리티시 에어로스페이스(BAE)를 위해 SSTO의 개발에 나섰던 것.

당시에도 그는 하이브리드 엔진을 구상했다. 하지만 엔진의 대폭적 중량 상승 없이 초음속 영역에서 엔진을 냉각할 비책을 찾지 못해 골치를 썩었다.

“항공기의 속도가 마하 2 정도에 이르면 주변 공기가 뜨거워져서 압축이 극도로 어려워집니다.”

결국 롤스로이스와 영국 정부가 이 문제를 풀 경제적 해결책이 없다고 판단, 자금 지원을 철회하면서 프로젝트는 폐기되고 말았다.

미 항공우주국(NASA)와 록히드마틴 또한 ‘벤처스타(VentureStar)’라는 SSTO 연구에 뛰어든 바 있다. 부분적 재사용이 가능했던 우주왕복선을 대체할 경제성 높은 SSTO 개발이 목표였다. 소모성 로켓 없이 우주선을 우주로 보낼 수 있다면 이론상 1파운드(454g)당 1만 달러인 기존 발사 비용을 1,000달러로 낮출 수 있기 때문이다.

1998년 록히드마틴은 로켓처럼 수직 이륙하고, 귀환할 때는 우주왕복선처럼 활공해서 활주로에 착륙하는 형태의 실증기 ‘X-33’을 설계해 부품 제작까지 돌입했지만 NASA가 2001년 손을 떼면서 이 프로젝트 역시 폐기됐다. 2년간 X-33 연구에 참여했던 NASA의 댄 덤바허 박사는 그때를 이렇게 회상했다.

“NASA가 10억 달러 이상의 자금을 쏟아 부었지만 기술적 문제가 계속 발생해 밑 빠진 독에 물 붓는 격이었죠. 사람이 아닌 물자를 저렴하게 지구 궤도에 올려놓을 방안을 찾는 것이 훨씬 이롭다는 판단 하에 연구중단 결정이 내려졌어요.”

우주왕복선이 퇴역한 지금, 스페이스X 등 민간우주기업들이 NASA와 계약을 맺고 국제우주정거장(ISS)으로의 보급임무를 수행하고 있다. NASA는 ‘우주발사시스템(SLS)’처럼 우주비행사나 우주탐사선을 화성 등의 심(深)우주로 보낼 1회용 발사체 개발에 힘을 쏟는 중이다. 이는 NASA가 사람과 화물을 지구 궤도에 올릴 SSTO의 개발에는 별반 관심이 없다는 뜻으로 해석이 가능하다.

사실 심우주 임무에는 기존의 1회성 로켓 발사체가 합리적 선택일 수 있다. SSTO보다 많은 화물과 연료를 실을 수 있으며, 재사용에 따른 부품 마모나 파손의 우려가 없어 신뢰성도 높다. 발사 실패율이 20회당 1회에 불과하다. 또 로켓기술은 1960년대부터 고도화되어 왔기에 연구개발에도 큰 비용이 들지 않는다.

그러나 ISS에 대한 정기 물자보급이나 지구궤도에 인공위성을 올리는 임무는 경제성이 우선 고려 요인이 된다. SSTO가 최적의 해답이다. 스페이스X의 최고경영자인 엘론 머스크는 2011년 한 연설에서 이렇게 밝히기도 했다.

“민간 우주비행은 현재의 항공사와 유사한 모델을 추구할 필요가 있습니다. 그런데 우주선의 재사용이 불가하다면 우주여행을 즐길 수 있는 사람은 극소수 밖에 없습니다.”

햄프셀 박사에 따르면 스카이론은 연간 100회의 비행이 가능하다.

이것이 사실이라면 스카이론은 취역 첫해에 연구개발 비용을 전액 회수할 수 있다. 특히 스카이론은 ISS로의 물자보급이나 인공위성 발사 외에 여객기로도 엄청난 잠재력을 갖는다.

“마하 5의 극초음속 비행에 힘입어 스카이론은 전 세계 어디든 4시간 만에 도착할 수 있습니다.”

마하 5의 속도로 엔진에 들어온 공기는 온도가 1,000℃에 이른다. 주지하다시피 이 공기가 터보압축기와 연소실에 들어가기 전 온도를 순식간에 낮춰야 하는 것이 스카이론의 성패를 좌우할 최대 기술적 과제다.

본드 사장이 내놓은 해결책은 종잇장처럼 얇은 금속 튜브들 속에 -273℃의 초저온 액체 헬륨을 넣은 열교환기였다. 이렇게 세이버 엔진은 공기가 열교환기를 지나는 찰나의 순간에 튜브가 열기를 흡수, 공기의 온도를 -150℃로 냉각한다.

“이 열교환기 한 대로 중형 천연가스플랜트에서 나오는 400㎿의 열을 처리할 수 있어요. 특히 기존 기술로 제작한 발전소용 열교환기는 중량이 200톤에 달하지만 저희 모델은 1.4톤에 불과합니다.”

중량은 로켓공학자들이 가장 중요하게 여기는 요소의 하나다. 화물 중량이 1㎏ 늘어날 때마다 약 10㎏의 연료를 더 실어야 하는 이유에서다.

리액션 엔진스는 이와 관련해 스카이론의 최대이륙중량을 약 358톤이라고 밝혔다. 40여톤의 동체 중량에 더해 200톤 이상의 액체수소 및 액체산소 연료, 16.5톤의 화물을 싣고 이륙하기에 충분한 능력이다. 이 회사는 향후 세이버 엔진의 비행시험에 성공하면 유망 항공우주기업에게 관련기술의 라이선스 줘서 상용화에 나선다는 방침이다.

SABRE Synergetic Air-Breathing Rocket Engine.

SSTO Single Stage To Orbit.

SLS Space Launch System.

세이버 엔진 작동원리

공기가 마하 5의 속도로 엔진 내부에 유입돼 열교환기를 지나간다. 열교환기는 액체헬륨이 채워진 종잇장 두께의 금속 튜브들로 이뤄져 있는데, 1,000℃에 달하는 공기의 온도를 순식간에 -150℃로 낮춘다. 이렇게 냉각된 공기는 터보압축기를 거쳐 연소실로 공급된다. 그리고 연소실에서 액체수소와 혼합, 점화되면서 강력한 추력을 생성한다.