홈

경제·금융

정책

과열양상 '대출 가수요' 차단 포석

입력2011.01.12 17:55:36

수정

2011.01.12 17:55:36

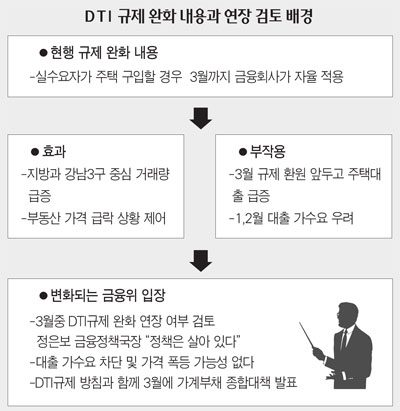

■ DTI규제완화 연장 검토 왜 하나<br>침체 여전한 부동산시장 상황도 고려한듯<br>분할상환대출 확대등 별도대책 마련 나서

지난해 총부채상환비율(DTI) 규제를 올 3월까지 한시로 풀어준 후 금융당국의 한 고위관계자는 "3월 이후 반드시 규제를 원래대로 환원한다"고 강조했다. DTI라는 제도가 금융회사의 건전성을 위해 만든 제도인 만큼 부동산시장을 위해 고무줄처럼 만들 수는 없다는 것이다.

금융당국의 이 같은 입장이 변할 조짐을 보이고 있다. 정은보 금융위원회 금융정책국장은 12일 정례 브리핑에서 규제 완화를 추가로 연장할 가능성을 내비쳤다. 그는 가급적 3월까지 가계 부채 종합 대책을 만들겠다고 말하면서 여기에 DTI 문제도 포함되느냐는 질문에 "1~2월 이사철 거래 동향을 점검한 뒤 3월에 (연장 여부를) 결정할 것"이라고 밝혔다.

그는 이 같은 입장이 '종전 스탠스에서 뒤로 물러선 것 아니냐'라는 추가 질문에도 "정책은 살아 있는 것"이라며 연장 가능성을 재확인했다.

당국이 굳이 현 시점에서 DTI 규제 완화의 연장 가능성을 내비친 이유는 크게 두 가지 포인트에서 찾을 수 있다.

DTI 규제는 부동산시장의 '화약고'로 비유돼왔다. 지난해 그토록 꽁꽁 얼었던 시장도 규제 완화 이후 조금이나마 해빙됐다. 긍정적 역할을 했다는 얘기다.

그런데 지난해 말을 기점으로 조금씩 부작용이 일어나는 모습이 엿보이고 있다. 규제의 시한이 3월로 정해지면서 금융회사들이 경쟁적으로 주택담보대출을 늘리기 시작한 것이다. 최근에는 은행별로 주택담보대출의 금리를 0.2~0.3%포인트가량 인하하는 등 '대출 세일'에 들어가기도 했다.

이런 움직임은 규제가 환원되기 이전에 대출을 미리 당겨 쓰고 싶은 수요자들의 심리와 맞아 떨어졌고 이는 대출 급증으로 이어졌다. 지난해 12월 예금취급기관의 주택담보대출은 4조9,000억원이나 늘어나 지난 2006년 11월 5조1,000억원을 기록한 후 최고치를 보였다.

금융권의 주택담보대출 잔액도 379조3,000억원으로 사상 최고 기록을 갈아 치웠다.

일종의 대출 가수요 현상이 일어난 셈이다. 당국으로서는 가뜩이나 가계 대출 때문에 머리가 지끈거리고 있던 상황이었고 기준금리 인상까지 앞두고 있는 시점에서 부동산 시장을 살리기 위해 풀어준 DTI가 도리어 금융회사의 건전성을 갉아먹을 위험에 처한 것이다.

결국 DTI 규제 완화의 연장 가능성을 내비침으로써 은행과 가계의 대출 과열을 차단할 수 있다는 판단을 한 셈이다.

부동산의 전반적인 시장 상황도 연장을 검토하게 된 이유다. 규제 완화 이후 부동산시장의 전반적인 거래가 늘었지만 수도권은 강남3구를 제외하고는 여전히 냉기류가 흐르고 있다. 건설업계도 이런 점을 감안해 13일로 예정된 정부 측과의 간담회에서 DTI 규제 완화를 연장해줄 것을 요청할 것으로 알려졌다.

정부의 한 관계자는 "DTI 규제를 다시 강화할 경우 오히려 1~2월 가수요가 생겨 봄철 집값이 이상 급등하는 상황을 초래할 수도 있다"며 "부동산시장 특유의 '쏠림현상'이 걱정되기는 하지만 부동산에 대한 국민의 전반적인 시각이 달라졌고 규제 완화를 좀 더 해준다고 해서 부동산시장이 단숨에 확 달아 오를 가능성은 높지 않을 것으로 본다"고 설명했다.

당국은 대신 DTI 규제와 별개로 주택담보대출을 장기ㆍ고정금리로 활성화하고 분할상환대출을 확대하는 한편 거치기간의 연장 관행을 줄이는 등의 가계 부채 종합대책을 3월 DTI 규제 방침 확정 시기와 함께 발표할 방침이다.

<저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지>