|

새 정부 맞아 주택시장 대변화 오나

공공임대 공급체계 확 바꾼다정부, 총량제서 비율제로… 물량 늘어 주택시장 대변화 예고공급 확대 앞서 재원마련 대책 세워야

서일범기자 squiz@sed.co.kr

대통령직인수위원회가 부동산 부양 정책을 준비하는 가운데 정부가 공공임대주택 공급체계를 기존 '총량제'에서 '비율제'로 수술하는 방안을 추진하고 있는 것으로 확인됐다.

정권이 바뀔 때마다 '1년에 몇 만 가구를 짓겠다'는 식으로 단기목표를 세웠던 방식(총량제)에서 벗어나 전체 가구 중 어느 정도를 임대주택으로 채우는 게 좋은지 적정비율을 산출(비율제)해 이를 장기계획으로 못박고 공급목표를 짜겠다는 것이다.

국토해양부의 한 고위관계자는 20일 "현 공급체계로는 정권마다 임대주택을 얼마나 지을지, 재원은 어떻게 조달할지에 대해 장기적인 계획을 짤 수 없다"며 "전체 가구 중 임대주택 비중을 어느 정도로 잡아야 할지 우선 결정할 필요가 있다"고 밝혔다.

국토부는 오는 2월 말 새 정권이 들어서면 본격적으로 이 문제를 공론화할 방침이다.

정부가 공공임대주택의 이상적인 비중을 확정하고 이에 대한 국민적 합의를 이끌어낸다면 주택시장의 일대 변화를 이끌어낼 수 있다는 게 전문가들의 분석이다.

지난 1990년대 이후 각 정권은 "현재 공급체계를 유지하면 20~30년 뒤에는 공공임대주택 비중이 10~20%는 될 것"이라는 식의 두루뭉술한 계획만 내놓았을 뿐 우리 인구구조와 복지 수준에 맞춘 비율 목표는 제시하지 못했다. 그나마 정권이 바뀔 때마다 공급계획이 흔들리면서 땜질에 그쳤다.

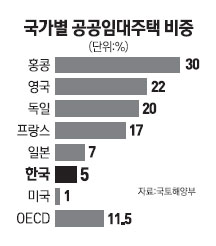

전문가들은 임대주택에 대한 수술이 우리 사회의 주거복지 모델을 결정하는 계기가 될 수 있다고 보고 있다. 국토부 등에 따르면 지난해 말 기준 우리나라의 10년 이상 장기공공임대주택은 89만가구로 전체 주택의 5% 수준에 불과하다. 이는 영국(22%), 독일(20%), 프랑스(17%) 등 유럽 선진국과 일본(7%)은 물론 경제협력개발기구(OECD)의 평균치인 11.5%의 절반에도 못 미치는 물량이다. 땅덩이가 좁은 홍콩은 30%에 달하고 미국은 1%도 안 된다.

우리나라의 경우 그동안 자가주택을 '재산 1호'로 보는 인식이 강해 유럽식 주거복지 모델을 도입하기는 어려울 것이라는 분석이 많았다. 하지만 부동산 불패에 대한 믿음이 이미 깨졌고 인구구조 역시 급속히 노령화하고 있어 지금이 임대주택에 대한 패러다임을 바꾸고 장기계획을 세울 적기라는 의견이 제기된다. 민간 건설사의 한 고위임원은 "공공임대주택 비중이 5%포인트만 높아져도 건설ㆍ부동산시장이 재편되는 수준의 영향력이 나타날 것"이라고 말했다.

임대주택 수술과 비중을 올리는 데 대한 목표점을 갖더라도 현실적인 문제가 적지 않다. 당장 '세금 먹는 하마'인 임대주택 공급을 확대하기에 앞서 안정적인 자금 조달 창구를 확보해야 한다.

박근혜 대통령 당선인은 행복주택을 비롯해 임대주택 공급 확대를 공약으로 내세웠으나 실무 부처 입장에서는 이런 저런 복지 공약에 치여 충분한 재원을 마련하기 어려운 게 현실이다.

실제로 보통 임대주택 한 채에 투입되는 사업비는 대략 1억원선으로 이 가운데 정부 재원과 주택기금으로 충당되는 돈이 약 7,000만원에 달한다.

지금까지 알려진 것처럼 보금자리주택에서 분양 주택의 비중을 낮추고 임대주택의 비중을 더 높이면 정부 부담은 더 커질 수밖에 없다. 이미 막대한 빚을 떠안은 한국토지주택공사(LH) 등에 과거처럼 개발 비용을 떠넘기기도 어려운 실정이다. 이와 관련, 국토부의 또 다른 고위관계자는 "우리는 박 당선인의 공약을 존중하지만 결국 중요한 것은 (공약을 이행할) 돈 아니냐"고 토로했다.

하지만 정부가 면밀한 검토를 거쳐 적정 임대주택 비중과 주거복지모델을 정하고 이에 대한 국민적 공감대가 형성되면 장기적 호흡에서 주택 공급 및 자금 조달 계획을 짤 수 있어 '예측 가능한' 주택 시스템을 만들 수 있을 것으로 전망된다.