|

|

|

#직원 10명의 소규모 섬유업체 A사를 운영하던 조모 사장은 지난해 5월 자기 손으로 폐업신고를 할 수밖에 없었다. 키코(KIKO) 사태 이후 직원 수를 3명으로 줄여야만 할 정도로 힘겹게 회사를 유지하기를 4년째. 지난해 서울지방법원에서 키코로 인한 손실금 12억원 중 절반인 6억원을 신한은행이 배상해야 한다는 판결을 이끌어냈지만 소용이 없었다.

신한은행이 강제집행 정지를 해 배상금 지급을 외면한 탓이다. 자금난을 견디지 못한 그는 결국 사업을 접고 인도네시아행 비행기에 몸을 실었다. 그곳에서 공장 관리자로 새 삶을 시작하기 위해서다.

#설 연휴 첫날인 지난달 21일. 매출 90억원대 섬유업체 B사를 운영하던 임모 사장은 쓸쓸히 눈을 감았다. 지난 2007년에 가입한 키코로 휘청거리다 2010년 11월, 1심에서 피해금액 15억원 중 30%인 4억5,000만원을 외환은행이 배상하라는 판결을 받았지만 이미 회사는 문을 닫은 뒤였다. 그마저도 외환은행이 강제집행 정지와 함께 항소를 해 눈을 감는 순간까지 피해보상액을 한 푼도 받지 못했다.

은행의 횡포와 끝날 줄 모르는 재판, 그리고 금융당국의 생색내기식 고금리 구제금융으로 키코 피해 중소기업들이 세 번 울고 있다. 특히 키코 공동대책위원회의 한 관계자는 "은행들이 항소를 하더라도 기업들에 1심 결과에 따른 보상액이라도 먼저 지급했더라면 기업인들의 몰락을 막을 수 있었을 것"이라며 "은행이 기업들의 사정을 알면서도 철저히 외면했다"고 지적했다.

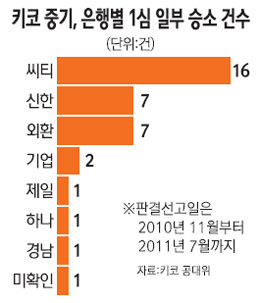

◇이겨도 지는 싸움=13일 키코 공대위 및 중소업계에 따르면 현재 법정에서 키코와 관련해 다툼을 벌이고 있는 기업은 140여개사에 이른다. 이 중 36개 업체는 상품판매 과정에서 충분한 설명을 듣지 않았다는 점이 인정돼 1심에서 10~50%의 금액을 은행이 배상하라는 일부 인용 판결을 받았다.

하지만 사건이 고등법원으로 넘어가는 과정에서 어렵게 1심에서 일부 승소를 이끌어낸 기업들은 은행들의 지급 거부로 피해금액을 보상받지 못했다. 서울고법의 한 관계자는 "가집행에 대한 강제집행 정지는 항소를 하기 위한 필수절차가 아니라 은행들의 선택 문제"라고 말했다. 이에 대해 외환은행의 한 관계자는 "강제집행 정지 요청은 아직 소송이 다 끝나지 않은 상태여서 하위법원의 판결만으로 비용을 지급하기 어려워 전체 은행권 차원에서 결정한 것"이라고 전했다.

◇소송 지연에 속타는 중기=법정싸움은 아직도 갈 길이 멀다. 항소심이 진행되고 있는 키코 관련 사건은 130여건으로 상당수가 1년 넘게 판결이 늦어지고 있다. 특히 민사18부는 이미 대법원까지 간 수산중공업의 판결이 나올 때까지 재판을 연기(추정)한 상황이다.

대법원 측은 키코 관련 판결은 고려해야 할 사안이 많기 때문에 최종 선고까지 일반적인 경우보다 더 오랜 기간이 걸릴 것이라는 입장이다. 대법원의 한 관계자는 "2심에서 기다리고 있는 사건이 있더라도 대법원 판결을 서두르기는 어렵다" 고 해명했다. 하지만 한시라도 빨리 결론을 짓고 싶어하는 기업들은 기약 없는 재판일정을 바라보며 속이 까맣게 타들어가고 있다.

◇'고금리' 구제금융에 허덕=2008년 당시 금융감독원에서 연쇄부도 사태를 막기 위해 제시한 긴급 유동성 지원책인 '패스트트랙(Fast Track)'도 중소기업들을 울리기는 마찬가지였다. 고금리 대출이었기 때문이다.

실제 키코 사태가 터지기 전 7%대의 대출금리를 적용받던 매출 130억원대의 한 중공업업체는 패스트트랙 과정에서 이자율이 17%까지 뛰어올랐다. 한 자동차부품업체 대표는 "원래 3%대를 적용받았지만 패스트트랙에서는 이자율이 2배 이상 높아졌다"며 "회사는 이제 죽을 고비를 넘겼지만 아직 패스트트랙 원금은 다 갚지 못한 상황"이라고 전했다.

◇키코(KIKO)=환율이 일정 범위 안에서 변동할 경우 미리 정해둔 환율에 약정금액을 팔 수 있도록 한 파생금융상품이다. 2008년 글로벌 금융위기 여파로 환율이 900원대에서 1,400원대까지 폭등하며 기업들에 막대한 손실을 입혔다. 금융위원회에 따르면 키코로 피해를 입은 업체 수는 전국 738개, 피해규모는 3조2,247억원으로 추정된다.