|

|

"앞으로 자만하지 말고 위기의식으로 재무장해야 합니다."

이건희 삼성 회장이 지난 28일 '신경영 선언 20주년 기념 만찬'에서 '위기'를 강조했다. 삼성전자가 지난 3ㆍ4분기에 9,000만대에 육박하는 스마트폰을 팔며 시장점유율 35%를 넘겼지만 위기의식은 여전하다.

이 회장은 창업 이래 최대 성과를 낼 수 있었던 경쟁력으로 "양 위주의 사고와 행동방식을 질 중심으로 바꾼 것"을 꼽았다. 앞으로 나아갈 방향으로도 창조경영을 제시했다. 앞으로 다가올 큰 변화를 대비하라는 것이다. 세상의 패러다임이 하드웨어 중심에서 소프트웨어 중심으로 빠르게 이동 중이다. 조만간 위기의 변곡점이 닥쳐온다.

삼성은 하드웨어에서 이미 몇 번의 위기를 넘겼다. 2000년대 중반까지만 해도 삼성전자는 휴대폰 시장에서 만년 3위였다. 노키아는 40%가 넘는 점유율로 시장을 호령했다. 그 뒤를 모토로라가 굳건히 지키며 양강 구도의 철옹성을 구축했다.

영원할 것 같았던 철옹성도 무너졌다. 삼성전자가 '애니콜' 앞세워 모토로라를 꺾었고 2011년에는 노키아마저 제쳤다. 애플이 '아이폰'을 앞세워 스마트폰 시장에서 독주하면서 새로운 위기가 찾아왔지만 이번에는 '갤럭시' 시리즈로 1위 자리를 다시 찾았다.

그렇다고 위기는 끝나지 않았다. 패러다임이 바뀌는 지각변동이 밀려오는 중이다.

삼성전자가 글로벌 1위 휴대폰 기업이라는 데는 이견이 없다. '갤럭시' 신제품이 출시될 때마다 매번 단일 모델 최다 판매량을 갈아치웠다. 그러나 '삼성전자가 글로벌 스마트폰 시장에서 가장 영향력 있는 기업인가'라는 질문에 대해서는 물음표가 붙는다. 삼성전자의 성공은 구글의 안드로이드라는 운영체제(OS)를 등에 업었기 때문에 가능했다.

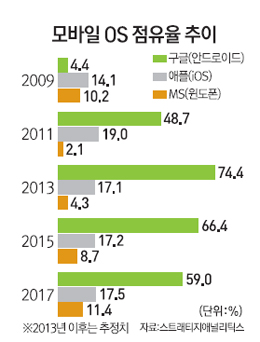

시장조사업체 IDC에 따르면 구글 안드로이드 OS를 탑재한 스마트폰 2ㆍ4분기 글로벌 시장에서 1억8,260만대가 판매됐다. 점유율 79.5%로 전 분기 69.5%보다 10%포인트가 늘었다. 같은 기간 애플의 아이OS(iOS)는 13.6%로 2위를 차지했다. 마이크로소프트의 윈도폰은 3.9%로 그 뒤를 이었다.

국산 스마트폰 제조사의 안드로이드에 대한 의존도는 절대적이다. 삼성전자와 LG전자의 안드로이드폰 비중은 95%를 웃돈다. 팬택은 아예 전부 다 안드로이드 기반이다. 국내 스마트폰 시장에서도 안드로이드 OS가 차지하는 비중이 91.7%나 된다.

서기만 LG경제연구원 연구위원은 "애플에 위기감을 느낀 단말기 제조사들이 앞다퉈 안드로이드폰을 출시하면서 한국은 중국과 함께 안드로이드 의존도가 가장 높은 나라가 됐다"며 "개방성과 무료화를 내세운 구글이 안드로이드 확대에 고삐를 늦추지 않고 있어 안드로이드의 성장세를 앞으로도 계속될 것"이라고 전망했다.

공짜 안드로이드는 언제든 독사과가 될 수 있다. 2011년 8월 구글이 모토로라를 125억달러에 인수한다고 발표했을 때 시장은 충격에 빠졌다. 창업한 지 갓 10년을 지난 구글이 40년 역사의 모토로라를 인수한 것도 놀라웠지만 인터넷 시대에 등장한 소프트웨어업체가 전통 제조업에 뛰어드는 것 자체가 이례적이었기 때문이다. 구글의 모토로라 인수는 글로벌 정보기술(IT) 산업의 주도권이 하드웨어에서 소프트웨어로 이동했음을 상징하는 신호탄이었다.

구글은 당초 우려됐던 모토로라 우대 정책 대신 기존 스마트폰 제조사를 끌어안으며 안드로이드 점유율 확대에 중점을 뒀다. 그러나 영원한 '공짜 점심'은 미지수다. 언제라도 유료화를 선언할 가능성은 열려 있다. 안드로이드 의존도가 절대적인 국내 스마트폰 제조사로서는 시한폭탄을 안고 있는 셈이다.

박유리 정보통신정책연구원 연구위원은 "앞으로 모바일 시장의 주도권은 애플리케이션ㆍ운영체제ㆍ단말기로 상호 연결되는 독자적인 모바일 생태계에 좌우될 것"이라며 "단말기를 무료로 제공하고 소프트웨어를 유료로 판매해 수익을 거두는 시대가 멀지 않았다"고 진단했다.

더욱 경계해야 할 것은 중국 스마트폰 업체들의 약진이다. 국내 기업들이 서둘러 독자 OS를 준비해야 하는 이유이기도 하다. 지난 3ㆍ4분기 글로벌 스마트폰 시장에서 중국 화웨이는 4.4%의 점유율로 LG전자(4.1%)를 꺾고 삼성전자(32.9%)와 애플(15.6%)에 이어 3위에 이름을 올렸다. 레노버 역시 3.7%의 점유율을 기록하며 5위를 차지했다. 하위권에 포진한 ZTEㆍ쿨패드ㆍ샤오미ㆍ하이센스ㆍ티안유 등을 모두 합치면 중국 스마트폰의 점유율은 20%에 이른다.

중국 스마트폰은 상대적으로 저렴한 가격을 갖추면서도 성능에서 크게 부족함이 없다는 점을 장점으로 내세운다. 단말기 사양이 평준화되면서 중국업체들은 가격경쟁력을 앞세워 IT 공룡들이 주도하던 모바일 OS 시장에도 도전장을 내밀었다. 화웨이는 지난해 9월 독자 OS 개발을 선언했고 HTC는 2년 전부터 독자 OS를 개발 중이다. 중국 최대 상거래업체 알리바바그룹도 최근 자사 고객을 위한 전용 OS를 출시했다.

국내 제조사들도 뒤늦게 '탈(脫)안드로이드' 행보에 나섰다. 삼성전자는 연내에 인텔과 공동 개발한 모바일 OS '타이젠'을 출시하고 LG전자도 개방형 OS인 파이어폭스를 탑재한 스마트폰을 연내에 출시할 계획이다. 하지만 독자 OS가 아닌 외산 OS에 의존해서는 글로벌 스마트폰 시장에서 '샌드위치' 신세로 전락할 수 있다는 우려가 높다.

문송천 KAIST 테크노경영대학원 교수는 "독자 모바일 운영체제 없이는 결국 하드웨어 경쟁력에서 중국에 주도권을 내줄 수밖에 없다"며 "지금이라도 업계와 정부가 머리를 맞대 국립소프트웨어연구소를 설립하는 등 독자 운영체제 개발에 나서야 한다"고 강조했다.