서민 힘든것도 대기업 탓?…정치권이 '공공의 적'으로 몰아<br>대·중기相生등 포퓰리즘 만연 "대기업 돼봐야 좋을 것 없다"<br>중견기업들 도약 노력 안해 대기업수 3,000여개서 정체

국정감사가 한창인 요즘 여의도 국회의사당에서는 대기업ㆍ금융회사 임직원들을 흔히 볼 수 있다. 경영 현장에 있어야 할 사람들이 국회를 찾는 이유는 국감에 증인으로 불려 나갈 자사 임원에 대해 '살살 봐달라'고 부탁하기 위해서다.

한국경영자총협회는 지난 9월 국회를 향해 성명서를 내고 민간 기업인을 국감증인으로 세우는 것을 자제해달라고 간곡히 부탁했다. 하지만 달라진 게 전혀 없다. 매년 되풀이되는 일이지만 올해도 수많은 기업인들이 갖가지 이유로 증인으로 서게 된다.

경총의 한 관계자는 "국회의원은 국민들이 보는 앞에서 기업 임원을 질타하면 스타가 될 수도 있지만 결국 기업은 개인을 넘어 이미지 훼손이라는 상처를 안게 된다"며 "인기 영합에 따른 기업의 상처는 누가 치유할 수 있느냐"고 하소연했다.

◇포퓰리즘, 상처도 안 아물었는데=얼마 전까지 우리 사회를 뜨겁게 달궜던 것 가운데 하나가 세종시 문제다. 특히 부처 이전 계획을 바꿔 세종시에 삼성ㆍ롯데ㆍ한화ㆍ웅진 등의 기업 투자를 유치한다는 수정안이 국회에서 부결되면서 기업들은 큰 상처를 입었다.

정부 부처 이전과 기업 유치라는 아이디어에서 탄생한 세종시 수정안의 부결은 막대한 사회적 비용을 초래했다. 백년대계를 고려한 합의는커녕 정치적 이해득실과 인기영합주의에 함몰된 끝에 애꿎은 기업만 최대 피해자가 됐다. 하지만 정작 기업들에 '미안하다'는 정부나 정치권의 반성은 어디에도 찾아볼 수 없다.

재계의 한 관계자는 "세종시 수정안 수립에서 부결에 이르기까지 기업이 지출한 직간접적 비용이 적지 않다"며 "세종시 수정안이 가결되기를 기다리며 투자를 늦춘 기업도 있는데 그 손해를 아무도 책임지지 않고 있다"고 말했다.

문제는 그때그때 시류에 편승하는 이 같은 포퓰리즘이 가라앉기는커녕 더욱 확산될 가능성이 높다는 데 있다. 얼마 전까지만 해도 내로라하는 부처 장관들이 "대기업들이 수십조원의 돈을 쌓아놓고 투자를 안 하고 있다. 이래서 서민경제가 어렵다"며 서민경제가 어려운 책임을 모두 대기업 탓으로 돌린 게 대표적인 예다. 대기업을 우리 사회의 '공공의 적'으로 간주한 것이다.

정부 부처 수장들이 연일 '대기업 때리기'에 정신을 팔고 있을 때 일본ㆍ영국 등 해외 언론에서는 금융위기 극복의 주역인 한국 대기업을 칭찬하는 상반된 상황이 연출됐다. 해외 언론들이 바보일까. 결코 아니다. 그들은 한국 기업들의 노력을 진정으로 높게 평가하고 있다. 한 외국 언론의 서울주재 특파원은 "자국이 배출한 걸출한 글로벌 대기업들을 감싸주지는 못할 망정 '대기업=죄인'으로 매도하는 것을 보고 놀랬다"며 "아마 경쟁관계에 있는 외국 정부와 기업들은 이 같은 모습을 보고 쾌재를 불렀을 것"이라고 말했다.

◇3,000개 함정에 빠진 한국경제=친서민 정책이 강조되면서 쏟아지고 있는 복지 예산의 상당 부분을 대기업이 부담해야 한다는 점도 문제다. '21세기 사농공상' 서열에 따라 대기업을 정부가 명령하면 무조건 따라야 될 대상으로 보고 있는 것이다.

이는 비용절감과 효율화로 이익을 극대화해야 하는 대기업들의 발목에 무거운 모래주머니를 채우는 격이나 다름없다. 유병규 현대경제연구원 상무는 "인기 영합에서 나온 복지정책은 수조원의 국민 세금 외에도 기업의 추가적인 비용부담을 수반하게 된다"고 지적했다.

대ㆍ중소기업 상생도 포퓰리즘의 한 단면이다. 김필헌 한국경제연구원 연구위원은 "대중소 상생은 일부에서는 상생이 아니라 '살생'이라고 부르고 있다"며 "대기업과 수만개의 중소기업이 함께 상생하는 것은 현실적으로 불가능하고 결국 대기업과 직접적 관계를 맺고 있는 일부 선택된 중소기업들만 살아남게 된다"고 지적했다.

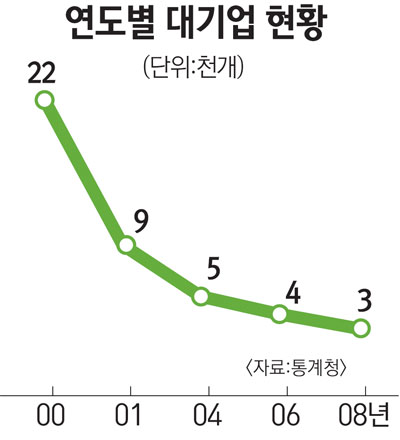

이 같은 포퓰리즘은 대기업은 물론 한국 기업의 생태계를 훼손시키고 있다. 정부 통계에 의하면 국내 대기업 수가 2003년 5,000개에서 2006년 4,000개로 줄었다. 그 뒤 2007년에는 3,000개로 감소했고 친기업을 내세운 현 정부 들어서도 3,000개(2008년 기준)에서 벗어나지 못하고 있다. '비즈니스프렌들리'라는 구호가 무색한 2010년 대한민국 산업계의 자화상인 것이다.

기업의 선순환 구조는 중소기업이 중견기업이 되고 중견기업이 다시 대기업으로 성장하는 것이다. 하지만 이런 상황에서 누가 대기업이 되려고 할까. 실제로 우리 주위에서는 중소기업이 중견기업이 되고 중견기업이 대기업으로 도약하려는 노력은 찾아보기 힘들다. 포퓰리즘의 타깃이 되는 대기업을 보면서 중소기업을 키워 대기업 반열에 오르기는커녕 중소기업 지원책에 안주하려는 '피터팬 증후군'만 더욱 심해지고 있다.

김영용 한국경제연구원 원장은 "포퓰리즘의 최대 피해자 중 하나가 바로 기업"이라며 "전세계 어느 나라를 봐도 포퓰리즘 아래서는 기업 생태계가 원활히 돌아가지 않는다"고 지적했다. 정갑영 연세대 경제학부 교수도 "상생의 궁극적인 목표는 대기업과의 제로섬게임을 통한 중소기업의 이익증가가 아니다"라며 "중소기업이 시장에서 뛸 수 있는 자생력과 여건을 조성하는 것이 선행돼야 한다"고 강조했다.