|

|

|

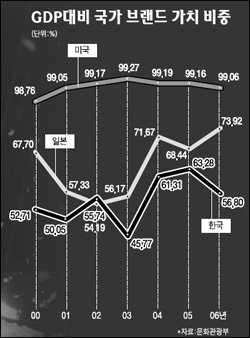

“한국의 관문인 인천국제공항에 첫발을 내딛는 외국인은 이곳에서 무엇을 느낄까. 깨끗하고 넓은 국제공항 정도이다. 그러면 공항 이름을 파리의 ‘드골공항’처럼 ‘세종대왕 국제공항(King Sejong International Airport)’으로 바꾸면 어떻게 될까. 자연스럽게 세종대왕과 한국문화에 대한 호기심을 함께 갖게 될 것이다. 또 동북아시아 관문을 표방해 만든 영종대교도 외국인이 보기에는 그저 뛰어난 건축물에 불과하다. 이름에서 ‘아시아 관문’의 이미지를 찾기 힘들기 때문이다. ‘게이트웨이 브리지(Gateway Bridge)’ 혹은 ‘파 이스트 게이트웨이 브리지(Far East Gateway Bridge)’로 하면 코리아 이미지 개선에 훨씬 효과적일 것이다.”(성균관대 국가브랜드경영연구소) 한국의 국가 이미지를 높이고 국가브랜드 가치를 올리기 위해서는 문화적 토대를 활용하는 전략이 필요하다는 지적이다. 그 동안 정부는 ‘남북분단’ 등 부정적인 국가 이미지를 개선하기 위해 세계를 상대로 홍보에 많은 정성을 기울였지만 그 효과는 아직 크지 않은 게 현실이다. 김정탁 성균관대 언론학 교수는 “정부가 내놓은 다이내믹 코리아, 스파클링 코리아 등은 겉보기에는 화려하지만 속을 보면 그저 잘 만들어낸 말뿐”이라며 “기본적으로 전략적 마인드가 없고 철학이 부재한데 문화산업 육성을 통해 한국을 알리기 위해서는 철학과 전략의 조화가 필요하다”고 충고했다. 특히 문화와 경제가 결합하는 ‘컬처노믹스(Culturenomics)’가 보편화되고 있는 시점에서 문화산업의 육성은 국가 발전을 위한 필수조건이다. 세계에 한국의 문화가 널리 전파되고 이를 통해 국가 이미지가 올라가면 자연스럽게 국내기업들이 글로벌 플레이어로 성장하는 데 한결 쉬워질 수 있다는 것이다. ◇문화ㆍ국가 브랜드ㆍ국격은 한몸=‘말콤 X’ 등 반미국적 영화로 유명한 영화감독 스파이크 리는 최근 한 글로벌 포럼에서 “미국이 세계 최강국으로 부상한 것은 핵무기가 아닌 미국 대중문화의 덕”이라며 “미국은 영화, 리바이스 청바지, 코카콜라, 디즈니 만화 등 문화의 힘으로 세계를 지배하고 있다”고 말했다. 문화의 위력은 다른 곳에서도 확인할 수 있다. 자동차 등 일본산 제품이 미국 시장에서 부동의 지위를 굳힌 것에 대해 분석한 자료가 있다. 흥미롭게도 시작은 지난 1979년 미국 하버드대 보겔 교수의 ‘Japan as NO 1’이라는 책에서 비롯됐다. 일본 경제와 사회를 극찬한 이 책은 미국 사회의 일본 배우기 열풍을 일으켰고 1980년대 미국에서 TV 드라마도 방영된 ‘쇼군(將軍)’은 일본에 대한 미국인의 인식을 획기적으로 전환하면서 현재의 미국 속 일본을 있게 했다는 설명이다. 문화 강국인 프랑스는 현재 한발 더 나아가 ‘문화외교’를 통해 자국의 영향력을 강화하고 경제적 이득도 챙기고 있다. 지난해 아랍에미리트연합에 ‘루브르박물관’을 수출하기로 합의했다. 오는 2010년에는 중국 상하이에 현대 미술관인 퐁피두센터 분관을 개관하며 브라질에서는 로댕미술관 분관 설립도 검토 중이다. 전국경제인연합회의 한 관계자는 “글로벌 기업의 위상은 국가에서 나오고 국가의 위상 밑바탕에는 문화가 자리잡고 있다”며 “한국의 문화가 좀더 세계에 알려진다면 삼성전자ㆍ현대자동차 등 글로벌 기업도 더 성장할 수 있는 계기가 될 것”이라고 설명했다. ◇경제13위 한국 브랜드 가치의 현실=그렇다면 경제대국 13위 한국의 브랜드 가치는 어느 정도일까. 최근 박재완 청와대 국정기획수석은 “2007년 기준으로 한국의 국내총생산(GDP) 대비 국가 브랜드 가치는 29%로 일본(224%)에 비해 현저히 떨어진다”며 “이 때문에 국제사회에서 독도 홍보전에도 어려움을 겪고 있다”고 밝혔다. 대통령 국제자문단 자문위원이자 프랑스의 석학인 기 소르망은 이명박 대통령을 만난 자리에서 “한국 경제력은 세계 10위권이나 브랜드 인지도는 세계 50위권”이라며 국가 브랜드 가치를 올려야 한다고 주문했다. 현대경제연구원의 ‘소득 2만달러 시대의 한국의 국가 브랜드 현황’을 보면 2006년 우리나라의 국가 브랜드 가치는 5,043억달러로 일본(3조2,259억달러)과 미국(13조95억달러)에 비해 각각 6분의1, 26분의1에 불과하다. ◇한국 문화, 발전 잠재력 크다=하지만 한국 문화산업의 미래가 어두운 것은 아니다. 국가브랜드 평가 전문기관인 안홀트GMI가 조사한 바에 따르면 한국의 문화 경쟁력은 조사대상국 35개국 중 7위로 높은 점수를 받았다. 결성된 지 30년이 흐른 ‘김덕수 사물놀이패’는 ‘사물놀이’라는 보통명사를 세계백과사전에 올리면서 한국의 문화를 알리고 있다. 언어학자 수전 로메인은 한국어를 쓰는 인구는 7,500만여명으로 전세계에서 12번째로 많다고 설명했고 우리 학계에서는 실제 한국어 사용 인구가 세계 10위에 해당된다고 추정하고 있다. 외국인 대상 한국어능력시험 응시자 수가 1997년 2,274명에서 2007년 7만2,292명으로 10년 사이 30배가량 증가했고 지난해에는 국제특허협력조약(PCT)에서 한국어가 10개 국제 공개어 중 하나로 채택되기도 했다. 국격이나 국가브랜드 성장을 위한 문화산업의 토대는 갖춰져 있다는 것이다. 하지만 이를 위해서는 치밀한 전략이 필요하다. 전문가들은 그중 하나로 한국의 경우 외국과 달리 눈에 띄지 않는 무형 문화재가 많다는 점을 극복할 필요가 있다고 설명한다. 이를 위해서는 문화와 지명을 결합하는 것도 한 방법이다. 아울러 한국의 부정적 이미지 중 하나인 ‘분단국가’를 ‘평화 이미지’로 전화하고 정보기술(IT)과 한글을 결합한 한국만의 독특한 문화 창조도 불가능한 것이 아니라는 지적이다. 이철선 현대경제연구원 연구위원은 “우리나라는 다이내믹 코리아 등 외형 홍보에만 너무 치우쳤다”며 “문화 등 내적인 부분에 대해서는 상대적으로 소홀했다”고 말했다. 그는 이어 “현재 여러 부처에서 문화산업을 육성하겠다고 나서고 있지만 효율성을 높이기 위해서는 통합 관리 및 운영이 필요하다”며 “국가 마케팅 통합센터 등의 설치도 고려해야 한다”고 강조했다. 위기의 韓流

스타마케팅 지나치게 의존

겨울연가·대장금이후 맥끊겨

'한류 이코노미'로 연결 못해

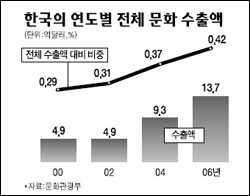

국가주도 고부가상품 만들어

中·日등과 공동 마케팅 필요 이달 초 본지가 실시한 '대한민국 국격에 대한 여론조사'에서 흥미로운 결과가 나왔다. 한국의 국격을 높인 영역에서 1위는 문화ㆍ관광으로 무려 40.6%를 차지했다. 국격을 높인 집단(사람)에 대해서도 문화ㆍ예술인이라는 응답이 31.6%로 선두를 유지했다. 동남아를 중심으로 한 한류 붐이라는 문화 확산이 한국의 이미지 개선에 가장 큰 공헌을 했다는 것을 알 수 있었다. 하지만 최근 한류가 위기 국면을 맞고 있다. 후속 한류 히트상품이 부족하고 반한류 분위기가 형성, 기타 문화상품으로 확산이 이뤄지지 않으면서 지속력이 약화되고 있다. 실제 대장금ㆍ겨울연가 이후 후속 히트상품이 나오지 않고 있다. 중국을 중심으로 반한류 기류도 퍼지고 있으며 미디어에서 출발한 한류가 음식 등 다른 문화상품으로 확산이 제대로 이뤄지지 않고 있는 실정이다. 이를 반영하듯 지난 2007년 음향ㆍ영상 서비스 해외 수출액이 전년보다 7.43% 줄어든 1억5,690만달러로 2003년 이후 처음으로 감소세로 돌아섰다. 이유는 무엇일까. 우선 한류가 여전히 일부 재능 있는 '스타 마케팅'에 지나치게 의존하고 있다는 점이다. 스타 마케팅은 초기에는 도움을 줄지 몰라도 성숙ㆍ발전 단계에서는 한계가 뚜렷하다. 또 한류를 다른 분야로 확산시키는 못한 것도 크다. 한류를 음식ㆍ축제 등 다른 파트로 옮기지 못했고 경제에는 더더욱 접목시키지 못했다. 한류가 '한류 이코노미' 등 다른 분야로 연결되지 못하면서 경쟁력이 약화되고 있는 것이다. 그 이면에는 정부가 2000년대 부상한 한류 열풍을 살리겠다며 수많은 사업을 벌였지만 정작 이를 체계적으로 국가경제에 활용하는 데 실패한 것도 작용하고 있다. 한국은행은 최근 '서비스수지 적자 원인'에 대한 보고서에서 서비스수지 적자 개선 등 국가 경쟁력을 높이기 위해서는 한류의 고부가가치 상품화를 위해 국가 차원에서 보다 적극적인 마케팅 전략을 구사할 필요가 있다고 강조했다. 한마디로 한류를 상품화해야 한다는 의미다. 김민우 한은 국제무역팀 과장은 "한ㆍ중ㆍ일 등 관광상품을 테마별로 조합, 패키지를 구성하고 선진국과 동남아시아 관광객들을 타깃으로 공동 마케팅을 전개하고 해외관광객 유치활동 전개도 적극 고려해야 한다"고 말했다. 이동연 한국예술종합학교 교수는 '한류의 정체성과 세계 속의 한류'라는 논문을 통해 "한류의 미래에는 소리 소문 없이 사라진 홍콩의 예와 아시아 문화 일상 속에 자연스럽게 스며든 일본의 예가 놓여 있다"며 "일본의 길을 따르기 위해서는 한국의 문화, 한국적 문화에 대한 국제적 소통과 감각이 필요하다"고 지적했다.