홈

경제·금융

정책

카드·부동산 5년 주기 광풍에 경제 휘청… "이번엔 가계부실?"

입력2011.04.17 17:32:42

수정

2011.04.17 17:32:42

[가계부채 대란 오나] 정권말 위기 재연 우려<br>기준금리 인상 시기 늦추고 서민금융 대책 발표 불구<br>'화약고' 언제 터질지 몰라<br>"개각통해 부처 장악력 강화 확실한 위기 대응 나서야"

5년을 주기로 되풀이되는 경제위기가 재연되는 것일까.

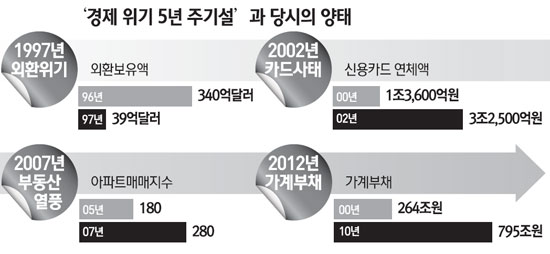

우리 경제는 지난 1997년 외환위기를 시작으로 묘한 증후군에 시달려왔다. 5년마다 경제 전반에 위기의 모습이 드러나는 상황이 되풀이되는 것이다.

2002년에는 전 정권이 뿌린 인위적 경기부양의 씨앗이 카드대란을 잉태해 시장을 흔들더니 2007년에는 1~2년 전부터 달아오른 부동산 광풍이 나라 전체를 휘청거리게 했다. 우연의 일치인지 모르지만 대선을 전후해서 경제위기가 터졌다.

저축은행 영업정지에 이은 건설업체의 잇따른 법정관리는 우리 경제에 또 한번 위기의 그늘을 드리우고 있다. 건설사의 자금난이 일개 업권의 위기로 끝나지 않을 수 있기 때문이다. 건설의 이상 징후는 곧 부동산 시장과 연결돼 있고 이는 바로 우리 경제의 가장 큰 뇌관인 가계부채 문제와 직결돼 있는 탓이다. 금융의 부실이 실물(건설)의 부실을 낳고 또 다른 실물의 부실 도화선인 가계부채가 금융의 추가 부실로 연결되는 '악순환의 모형'이 보이고 있는 것이다.

공교롭게도 이번 위기의 신호 역시 대선을 앞두고 모습을 드러내고 있다.

정부는 그동안 가계부채 문제가 터지는 시점을 최대한 늦추기 위해 부심해왔다. 기준금리는 정책 실기(失機)라는 비판에도 부동산 시장의 급랭을 제어해 가계부채가 터지는 것을 차단하기 위해 인상 시기를 늦췄다. 17일 내놓은 '서민금융 기반 강화 대책' 또한 가계부채 대책에 따른 충격을 최소화하기 위해 먼저 발표했다.

하지만 끝까지 가계부채라는 화약고를 안고 갈 수 없다는 점은 정부 스스로 인식하고 있다.

핵심에는 '물가'라는 변수가 도사리고 있다. 한국은행의 한 관계자는 "김중수 총재가 최근 하반기에는 근원물가가 소비자물가를 웃돌 수 있다고 한 점을 주목할 필요가 있다"고 설명했다. 근원물가가 웃돈다는 것은 물가 오름세가 내년까지 구조적 흐름으로 이어진다는 것을 의미하고 이는 금리의 상승 패턴이 지속될 수밖에 없음을 얘기한다.

하지만 기준금리 인상은 가계, 특히 저소득층의 삶에 치명적인 독으로 작용한다. 이소명 한국경제연구원 부연구위원은 "금리가 1%포인트 올라가면 빚을 지니고 있는 소득 1분위 가구의 연평균 가처분 소득은 5.4%가 줄어든다"고 설명했다. 가계부채의 뇌관이 저소득층으로부터 서서히 터질 수 있다는 뜻이다.

가계부채가 위태로운 더 큰 이유는 위기가 본격화할 가능성이 있는 시점이 정권 말과 연결돼 있다는 데 있다. 지금까지의 위기는 대부분 정부가 레임덕에 빠지거나 정권 교체를 앞두고 국회가 정쟁 속에서 각종 경제 입법 조치들을 미루는 시점에서 발생했다. 관료들은 안일해지고 정권 차원의 위기 대응 능력도 현저하게 떨어졌다.

경제 전문가들은 최근 상황들도 과거와 비슷한 점이 많다고 말한다. 동남권 신공항과 과학비즈니스벨트, 초과이익공유제 등 일련의 갈등 과정에서 보여준 정부의 미흡한 대처 능력과 최근 총부채상환비율(DTI) 규제환원 조치에서 드러난 금융당국의 소통 부재 모습 등이 과거 정권의 위기 전 상황과 닮았다는 얘기다.

익명을 요구한 민간연구소의 한 연구위원은 "가계부채 문제는 조금만 서투르게 접근해도 경제 시스템을 망가뜨리게 할 수 있는 화약고로 변할 수 있다"며 "재보선 이후 개각이 단행될 경우 부처 조율 능력이 뛰어나고 장악 능력이 확실한 사람을 골라 위기에 대응해야 할 것"이라고 주문했다.

<저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지>