규모 크게 늘었지만 효율성 부족<br>개별사업 평가체제 강화등 절실

최근 국내 경제의 성장잠재력이 지속적으로 떨어지고 있다. 한국 경제 발전 단계로 볼 때 이제는 총요소 생산성 제고로 이를 극복해야 한다는 목소리가 높다. 총요소생산성(TFPㆍTotal Factor Productivity)이란 한 나라의 경제ㆍ사회 시스템의 전반적인 효율성을 나타내는 지표다.

이는 경제성장 요인 가운데 자본과 노동 투입에 의한 성장을 제외한 나머지 부분을 일컫는다. 우리나라는 과거 자본과 노동을 투입해 비약적인 경제성장을 이뤄왔다. 하지만 최근 들어 물적 투입에 의존하는 성장 패턴이 한계에 달하면서 총요소생산성 증대를 통한 성장잠재력의 제고가 시급한 과제로 부상했다.

연구개발(R&D) 투자는 총요소생산성 제고를 통해 성장잠재력을 높이는 핵심 요소이다. 연구개발이란 과학기술 지식의 축적 또는 새로운 적용 방법을 찾기 위해 축적된 지식을 활용하는 조직적이면서 창조적인 활동을 말한다. 연구개발 관련 통계는 매년 교육과학기술부가 ‘과학기술 연구개발 활동조사’를 통해 발표하는 조사보고서에 잘 나타나 있다.

R&D 투자와 관련한 주요 지표는 크게 연구개발비와 연구개발종사자로 나뉘어 설명될 수 있다. 우선 연구개발비는 재원별, 성격별, 비목별 세 가지 항목으로 구성된다. 재원별 연구개발비는 정부ㆍ공공부문, 민간부문, 외국부문으로 다시 나누어진다. 성격별 연구개발비는 기초연구비ㆍ응용연구비ㆍ개발연구비로 구성된다. 비목별 연구개발비는 경상비, 자본적 지출로 크게 나누어진다.

연구개발종사자는 연구원, 상근상당 연구개발인력수, 연구보조원으로 나뉜다. 여기에서 상근상당 연구개발인력수란 실질적으로 연구개발에 이용한 시간을 바탕으로 도출해낸 연구원 수를 말한다. 즉 연구원 12명 가운데 상근이 10명이고 2명이 근무시간의 1/2을 연구개발에 사용했다면 10명에 2명×1/2을 더한 11명이 상근상당 연구개발 인력수가 된다.

한편 R&D 투자의 효율성을 측정하여 그 변화 추이를 보거나 국제 비교할 경우에는 크게 두 가지 통계가 사용된다. R&D투입지표와 R&D성과지표로 크게 나누어서 보는 것이다. 또 하나는 총요소생산성에 대한 R&D 투자의 효율성을 계량적 분석을 통해 판단하는 경우다.

R&D 투입 지표와 성과 지표를 이용해 R&D 투자의 효율성을 판단할 경우 R&D 투입 지표는 GDP 대비 R&D 비중, 연구원 1인당 연구개발비, 산업부가가치 대비 R&D 비중, 경제활동인구 천 명당 연구원 수 등의 지표가 주로 이용된다.

또 R&D 산출 지표로는 논문 발표 수, 기술무역수지, 하이테크 무역수지, 시간당 노동생산성 등이 활용된다. 반면 총요소생산성에 대한 R&D 투자의 효율성을 분석할 때에는 노동ㆍ자본ㆍR&D 등이 포함되는 성장함수를 바탕으로 한 통계 기법을 이용하는 경우가 많다.

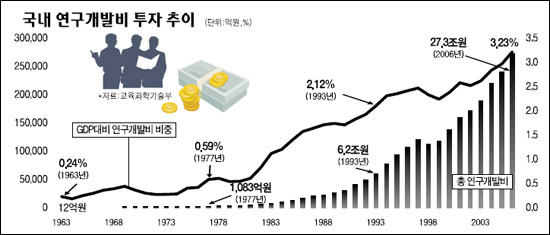

국내 R&D 투자는 지난 1970년대 중반 이후부터 비약적으로 증가하기 시작했다. 1963년 12억원에서 출발해 1970년에는 100억원대를 돌파했고 1977년에는 1,000억원 이상이 투자됐다. 이후에도 빠르게 성장해 1983년에는 6,217억 원으로 GDP 대비 비중이 1%대를 넘었고, 1985년에는 1조 원대를 돌파했다.

1990년대 들어서는 1993년에 6조2,000억원으로 GDP 대비 비중이 2%대를 기록했고, 1996년에는 10조원을 넘어섰다. 1998년과 1999년에는 외환위기를 맞아 다소 감소하였으나 이후 지속적으로 증가하여 2006년에는 27조3,000억원으로 GDP 대비 3.23%를 기록했다. 이는 일본 3.33%를 제외하면 미국ㆍ독일ㆍ프랑스 등 전통적인 과학기술강국들보다 높은 수준이다.

하지만 이처럼 양적으로는 R&D 투자가 큰 성장세를 보이고 있지만 효율성 면에서는 다소 부족하다. 교육과학기술부에 따르면 한국의 총요소생산성에 대한 R&D 투자의 탄력성(R&D 투자 1% 증가가 총요소생산성을 몇% 높이는가를 보여주는 지표)을 보면 경제협력개발기구(OECD) 평균 0.19보다 낮은 0.182에 불과하고 미국 0.22, 일본 0.228에 훨씬 못 미치는 수준이다.

한국경제의 잠재성장력을 높여 선진국 대비 경쟁력 수준을 높이기 위해서는 R&D 투자 규모의 확대도 중요하지만 R&D 효율성 제고가 절실하다. 이를 위해서는 첫째, 시장수요와 일치하는 R&D 투자 전략이 필요하다. 둘째, 개별 R&D 사업 평가 체계를 강화해 나가야 한다. 셋째, 원천핵심기술 확보 또는 단ㆍ중기 사업화 등 개별 R&D 사업 성격에 맞는 R&D 재원의 차별화한 활용 방안이 마련돼야 한다. 넷째, R&D 투자 사업화 촉진을 위한 산학연 인프라의 연계 및 강화가 필요하다. 다섯째, 국내 R&D 투자의 해외 연계 강화를 통해 국내 R&D 사업의 국제화를 꾀해야 한다.