|

|

신흥국 금융위기에 전염될 가능성에 대한 불안감이 커지면서 지난 1997년 외환위기의 트라우마를 다시 떠올리는 모습들이 적지 않게 보이고 있다. 태국 등 신흥국가들의 외화 유동성 위기가 전염돼 한국에 구제금융의 치명상을 입힌 것인데 한국의 경제상황이 과거와 다르다고 해도 글로벌 시장의 '동조화 현상'이 더욱 심해진 점을 감안할 때 위기의 안전지대라고 볼 수 없다는 얘기다.

하지만 정부 당국은 물론이고 전문가들 사이에서도 최근 아르헨티나와 태국 등의 위기상황이 과거처럼 한국에 직격탄을 가해 외환위기로 몰고 갈 가능성은 낮다고 내다보고 있다.

무엇보다 경상수지 흑자가 견조하고 보유외환도 충분히 쌓아둔 상태여서 외국인 투자자금이 빠져나가더라도 과거와 같은 디폴트(채무불이행) 상태에 처할 확률은 낮다는 것이다. 여기에 거시경제 상황도 전체적인 흐름이 상승 기조로 턴어라운드하고 있고 실물 부문에서 제조업체들과 금융회사들의 체력도 과거와는 비교할 수 없을 정도로 튼실해졌다는 뜻이다.

다만 신흥국을 중심으로 세계 금융시장이 요동칠 경우 국내 금융시장도 변동성이 높아지고 금리상승에 따라 실물경제에도 악영향을 미칠 수 있는 만큼 모니터링을 한층 강화하는 한편 시나리오별 대응책을 사전에 마련해둘 필요가 있다는 지적이 나온다.

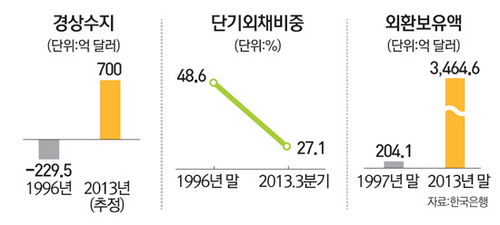

◇기초체력이 다르다=한국의 경제체력은 1997년과 비교하면 눈에 띄게 개선됐다. 가장 큰 변화는 경상수지다. 지난해 1월부터 11월까지 누적 경상수지 흑자는 643억달러로 한국은행이 전망한 지난해 연간 목표치 630억달러를 이미 넘어섰다. 기획재정부는 지난해 연간 경상수지 흑자규모를 700억달러로 추정하는데 이는 사상 최대다.

1997년에는 달랐다. 불안하게나마 1989년까지 이어지던 경상수지는 1990년(-13억달러) 적자로 돌아서더니 1993년(30억달러) 반짝 흑자로 돌아섰다가 1994~1997년 4년 내리 적자를 면치 못했다.

외환위기 가능성을 따지는 지표인 단기외채 비율(총외채 대비 단기외채 비율)도 많이 떨어졌다. 1996년 말 48.6%까지 치솟았던 단기외채 비율은 지난해 3·4분기 현재 27.1%를 기록하면서 1999년 이후 14년3개월 만에 최저치까지 내려갔다.

외환보유액 역시 든든하다. 지난해 말 현재 우리나라 외환보유액은 3,464억5,957만달러로 역대 최대치다. 1997년 외환보유액은 204억546만달러에 불과했다. 17배에 달하는 외환비상금을 챙겨둔 것이다.

◇출구전략·소비세 인상까지 '험로'=한국이 1997년과 다른 펀더멘털을 갖추고 있음에도 불구하고 시장이 불안감을 떨치지 못하는 것은 외환위기 경험에 따른 '낙인효과'를 무시할 수 없기 때문이다. 국책연구소의 한 관계자는 "외환위기를 한번 경험한 국가는 또 위기가 올 수 있다는 막연한 불안감이 여전히 있다"며 "금융시장 위기가 발생할 때마다 외국인투자가들이 돈을 떼일까 의심하는 것"이라고 설명했다.

세계 경제가 1997년 외환위기와 비슷하게 흘러가는 것도 데자뷔 현상을 일으킨다.

1997년 당시 미국 연방준비제도(FRB·연준)는 완화적인 통화정책을 긴축으로 전환했고 일본은 소비세를 3%에서 5%로 인상하면서 재정긴축에 들어갔다. 오는 28~29일 미 연준이 양적완화 축소규모를 늘릴 것이라는 관측이 나오고 오는 4월 일본이 소비세를 5%에서 8%로 인상할 것이라는 대목과 유사하다. 선진국의 긴축정책은 신흥국의 자금유출을 가져올 수 있다.

여기에 중국도 변수로 부상했다. 중국의 1월 HSBC 제조업 구매관리자지수(PMI) 잠정치가 49.6으로 집계돼 반년 만에 경기위축을 가리키면서 전세계 금융시장이 흔들리고 있는 것이다. 외환시장의 한 관계자는 "중국 지표의 부진은 가뜩이나 비실대는 신흥국을 빠져나갈 구실을 제공했다"고 말했다.

◇과도한 불안심리 되레 독 될 수도=1997년과 비교해 달라지지 않은 점이 있다면 신흥국 중에서도 구조적으로 재정 적자와 경상수지 적자에 시달리는 국가들은 여전히 위기 가능성이 높다는 점이다. 아르헨티나·터키 등 최근 통화가치가 급락한 국가들이 단적인 예다. 이들은 선거일정과 맞물린 '정치 리스크'로 인해 시장 불안감이 더욱 높다.

한국의 경우 지난해 6월 신흥국과의 차별화에 성공하면서 상대적으로 위기의 중심에서 벗어나 있지만 그렇다고 안심할 수만은 없는 상황이다. 대외의존도가 높고 자본시장 개방도가 큰 소규모 국가이기 때문이다.

올해 신흥국 성장률이 선진국보다 낮은 점 또한 외국인 투자자금의 순유입을 기대할 수 없게 만드는 요인이다. 신흥국 전체 포트폴리오 자금을 줄이는 과정에서 한국 투자자금도 선진국으로의 되돌림 현상이 나타날 수 있기 때문이다.

전문가들은 경제위기에 대응하기 위한 안전망은 이미 겹겹이 갖춰진 만큼 체력을 키우면서 불안심리를 줄여나가야 한다고 지적한다. 이준협 현대경제연구원 국내경제팀장은 "정부가 주말에 대책회의를 개최해 조금이라도 이상 징후가 있으면 개입하겠다는 시그널을 보낸 것은 적절한 조치였다"며 "우리나라 경제와 연관성이 높은 동남아로 위기가 전이되는지 잘 살피면서 위기를 대비해 경제체력을 키우는 것이 가장 중요하다"고 강조했다.