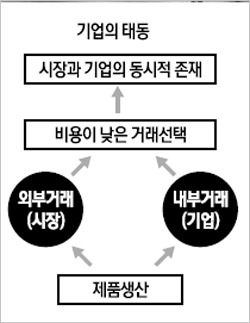

시장거래→내부거래 전환함으로써 싼값에 부품·원료 조달<br>재화·용역등 저가생산 통해 이윤추구<br>내부거래 많아질수록 한계비용도 덩달아 증가<br>시장 조달하는게 유리해 시장·기업 동시존재 가능

세상에는 참으로 많은 기업들이 있다. 우리나라에도 삼성전자ㆍLG전자ㆍ현대자동차ㆍ포스코와 같은 대형 기업이 있는가 하면 규모가 아주 작은 중소기업과 동네의 자동차 정비소도 있다. 그렇다면 기업은 왜 생기는가. 기업이 없으면 재화와 용역은 생산될 수 없는가. 오늘은 기업에 대해 알아보자.

기업은 재화와 용역을 생산하는 조직이다. 그러나 기업이 없어도 이들을 생산할 수 있다. 자동차를 예로 들어 설명해보자.

자동차는 흔히 인간 지혜의 결정체라고 한다. 그만큼 정교하고 복잡한 물건이다. 자동차에는 보통 2만개가 넘는 부품이 들어간다고 한다. 그런데 자동차 관련 시장이 잘 발달돼 있어 섀시ㆍ엔진ㆍ변속기ㆍ차축ㆍ타이어 등의 굵직굵직한 부품은 물론 볼트ㆍ너트를 생산하는 기업들이 있다면 이들을 시장에서 구매, 조립해 자동차를 생산할 수 있다.

이와 같은 방식을 시장거래(외부거래)를 이용해 자동차를 생산한다고 한다. 그러나 시장거래를 이용하는 데는 많은 거래비용이 들어간다. 여기에서 거래비용은 ▦섀시ㆍ엔진ㆍ변속기ㆍ차축ㆍ타이어 등을 제작하는 기업들이 어디에 있는지를 알아내 제작을 의뢰하고 사양과 가격 등을 협상하고 ▦완성된 부품들을 자기 회사로 운반하는 데 필요한 운송수단을 수배해 협상하고 ▦가져온 부품을 조립할 인력을 구하고 임금을 협상하는 등 거래를 성사시켜 자동차를 완성하는 데 들어가는 제반비용을 말한다. 따라서 매번 이러한 거래를 탐색하고 협상해 성사시키는 데 들어가는 거래비용은 당연히 클 수밖에 없다.

이때 생각할 수 있는 방법이 시장거래를 하는 대신 자체적으로 부품을 제작하는 것이다. 즉 각종 설비와 공구, 그리고 사람들을 한곳에 모아 섀시나 엔진 등을 제작해 자동차를 생산하는 방법을 생각할 수 있는데 이것이 바로 기업이다.

기업을 조직하는 기업가는 필요한 설비와 공구를 구입하고 조립 라인을 설치하며 또 어떤 근로자를 고용해 무슨 일을 시킬 것인지를 결정하는데 근로자와 임금을 협상하고 각자 할 일을 지시하는 거래를 하게 된다. 이와 같이 기업 조직 내에서 이뤄지는 거래를 내부거래라고 하는데 내부거래는 시장거래보다 낮은 비용으로 이뤄질 수 있다.

즉 기업은 시장거래를 내부거래로 전환함으로써 재화와 용역을 생산하는 데 소요되는 제반 거래비용을 절감하는 조직으로 등장한다. 기업은 재화와 용역을 생산하는 데 있어 시장을 대체하는 것이다.

그렇다면 기업가는 왜 기업을 만들까. 한마디로 돈을 벌기 위해 기업을 만든다. 즉 기업은 내부거래를 통해 재화와 용역을 생산하는 데 들어가는 거래비용을 절감함으로써 돈을 벌기 위해 태동하는 조직이다. 그러므로 기업 설립의 일차적 목적은 이윤추구다.

그런데 어떤 거래는 시장거래로 이뤄지고 또 어떤 거래는 내부거래로 이뤄지는데 왜 그럴까. 다시 자동차의 예로 돌아가보자. 자동차 겉모양을 형성하는 섀시와 엔진의 중요한 부품인 엔진블록, 그리고 부품을 조립하는 데 들어가는 볼트와 너트를 고려해보자. 보통 섀시는 자동차 회사가 자체적으로 제작한다. 자동차 공장을 견학해본 독자들은 공장에 들어서면 섀시를 찍어 내는 프레스 공정을 본 기억이 있을 것이다. 엔진블록은 자체 제작하기도 하지만 미국의 커민스(Cummins)사와 같은 엔진업체에 제작을 의뢰해 구매할 수도 있다.

자체 제작할 것인가(내부거래) 아니면 시장에서 사올 것인가(시장거래)를 결정할 때 기업은 비용이 덜 드는 거래를 택한다. 보통 섀시는 내부거래로 생산하는 것이 비용이 덜 들겠지만 볼트나 너트 같은 부품은 시장에서 사다 쓰는 것이 비용이 덜 들 것이다. 이와 같이 어떤 거래는 시장거래가 더 싸고 또 어떤 거래는 내부거래가 더 싸기 때문에 우리 사회에는 두 거래가 함께 존재해 시장과 기업이 동시에 있게 되는 것이다.

2만개가 넘는 자동차 부품을 모두 내부거래에 의해 제작할 수는 없다. 내부거래의 수가 많아질수록 추가적인 거래에 따른 한계비용이 증가하기 때문이다. 이는 곧 자동차 산업이 성공하려면 시장이 잘 발달돼 있어 관련 부품을 시장에서 많이 조달할 수 있어야 한다는 것을 뜻한다.

우리나라에서 최초로 설립된 광주 아시아자동차가 성공하지 못하고 우여곡절을 겪은 것은 그 당시 자동차 생산을 뒷받침할 수 있을 만큼 우리나라의 시장이 잘 발달돼 있지 않았기 때문이라고 할 수 있다.

시장거래와 내부거래를 이해하는 데 한가지 유의할 점은 시장에서의 의사결정은 분권적이지만 기업과 같은 조직 내에서의 의사결정은 명령과 통제에 따른다는 점이다. 시장에서는 제품 가격 등을 고려해 각자가 원하는 거래를 한다. 어느 누구도 명령하거나 통제할 수 없다. 즉 가격이 거래를 인도하고 자원을 배분한다. 그러나 기업에서는 사장(엄밀하게는 기업가)이 내부거래를 조직하고 자원배분을 총괄한다. 다른 종류의 조직에서도 마찬가지다. 이것이 시장과 조직의 커다란 차이점이다. 따라서 조직의 장(長)이 전권을 쥐고 의사결정을 하는 것을 민주적 의사결정이 아닌 전횡이라고 표현하는 것은 조직의 원리를 잘못 이해하는 데서 비롯된 것이다.

현재 세계에서 자동차를 생산할 수 있는 나라는 10개 내외에 불과하다. 6ㆍ25 동란의 폐허 위에서 경제를 건설하고 지금은 품질 좋은 자동차를 생산해 세계 각국에 수출하고 있는 대한민국이 참으로 대단하지 않은가.

용어해설

▦ 기업: 시장거래를 내부거래로 전환하여 거래비용을 절감함으로써 이윤 추구를 목적으로 설립되는 경제주체.

▦시장(외부)거래: 소비자와 기업 간 거래나 기업과 기업 간 거래와 같이 시장에서 이루어지는 거래.

▦내부거래: 기업 내에서 고용인과 피고용인 간의 임금 협상 등과 같이 조직 내에서 이루어지는 거래.