반대 한달새 20%P 상승…대도시 더 높아<br>"정부가 협상 잘못하고 있다" 75%나 응답<br>노사갈등 책임 "노사" 60% "근로자"28%<br>고교평준화 재검토·본고사 부활 요구많아

사회의 중추세력인 40대와 50대 남성들은 한미 자유무역협정(FTA), 노사갈등, 교육문제 등 우리 사회의 현안에 대해 어떤 의식을 갖고 있을까.

한 가정의 가장으로 최소 십수년 이상 사회생활을 한 40ㆍ50대 남성들은 다른 계층에 비해 실용적이며 현실적인 관점을 가지고 있다는 것이 조사를 담당한 한국리서치의 설명이다. 이러한 40ㆍ50대 남성들은 한국사회의 현안들에 대해 부정적인 시각을 갖고 있는 것으로 나타났다. 한미 FTA에 대해 반대의견이 찬성을 앞질렀고 평준화 교육의 폐지 또는 보완을 요구하고 있다.

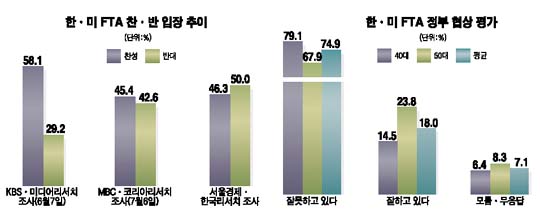

◇한미 FTA 부정적 의견 많아=한미 FTA에 대해서는 반대의견이 찬성보다 많았다. 반대 50.0%, 찬성 46.3%로 나타났는데, 특히 40대 초반(57.6%)에서 반대의견이 두드러졌다. 지역별로는 서울ㆍ울산ㆍ부산 등 대도시권에서 반대의견이 50%를 상회했다. 최근 각종 여론조사에서 FTA 반대의견 비중은 갈수록 늘고 있다. 지난 6월7일 미디어리서치 조사에서는 반대의견이 29.2%에 불과했지만 7월6일 조사(코리아리서치)에서는 42.6%로 늘었고 결국 이번 조사에서는 50.0%로 반대의견이 우세하게 된 것이다. 반대의견은 한달 남짓한 기간에 20.8%포인트나 상승했다.

그리고 우리 정부가 한미 FTA 협상을 잘못하고 있다는 비율도 무려 74.9%에 달했다. 또 협상을 정부에만 맡기지 말고 국회 한미FTA특위에서는 협상을 잘할 수 있는 방안을 논의해야 한다는 의견이 47.8%를 기록했다. 정부의 한미 FTA 협상능력에 대해 비판적인 시각을 갖고 있는 셈이다. 송영관 대외경제연구원 연구위원은 “반대여론이 확산되면서 자연스럽게 한미 FTA를 부정적으로 보는 시각이 늘어난 것으로 보인다”며 “협상이 진행되면서 세부내용도 윤곽을 드러내면 긍정적 분위기로 돌아설 것”이라며 확대 해석을 경계했다.

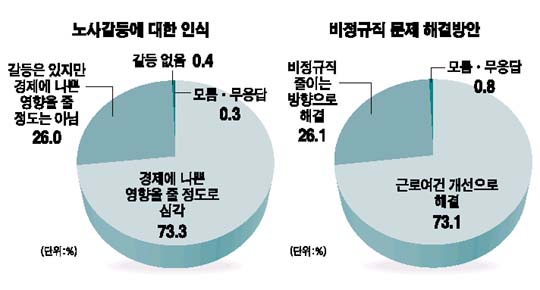

◇노사갈등 책임 근로자가 더 커=노동 문제에 대해 이들은 어떻게 바라볼까. 10명 중 7명(73.3%)는 현재의 노사갈등이 경제에 나쁜 영향을 줄 정도라고 평가했다. 연령대별로는 50대 후반(83.6%)에서 가장 높게 나왔다. 반면 영향을 줄 정도는 아니라는 비중은 26.0%에 불과했다.

노사갈등 책임 소재에 대한 응답에서는 ‘근로자와 사용자 모두’라는 비중이 60.3%로 1위를 기록했으며 근로자(28.3%), 사용자(10.7%) 등의 순이었다. 눈길을 끄는 것은 근로자에게 더 문제가 있다는 것이다. 이런 시각은 50대(35.4%), 자영업자(35.1%), 월소득 100만원 이하(40.5%) 등에서 상대적으로 많았다. 과거 민주화 운동에 기여했던 40대와 50대는 일부 대기업 노조를 중심으로 한 투쟁 일변도의 노동운동에 대해 적잖은 우려를 표명하고 있음을 알 수 있다. 현안으로 부상한 비정규직 문제에 대해서는 근로여건 개선으로 풀어야 한다는 응답이 73.1%로 압도적이었다.

◇평준화 교육 보완책 시급=교육문제에 대해서는 평준화정책에 대한 재검토를 요구했다. 고교 평준화에 대한 입장에서 평준화는 유지하되 특목고 확대(45.0%), 평준화 폐지(32.1%)가 1ㆍ2위를 기록했다. 즉 40ㆍ50대 남성의 77.1%가 현재의 평준화정책에 대해 재검토가 필요하다는 의견을 갖고 있는 것이다. 본고사 세대인 40ㆍ50대 입장에서는 갈팡질팡하는 현 교육정책에 대한 불신이 상당히 높음을 알 수 있다. 그리고 평준화정책이 오히려 교육 양극화를 심화시키는 것으로 보고 있다.

본고사에 대해 40대와 50대의 73.2%가 허용해야 한다고 밝힌 것도 이와 무관하지 않아 보인다. 이에 비해 반대입장은 25.0%에 불과했다. 입시제도와 함께 교육문제에서 논란의 중심에 있는 기여입학제에 대해서는 찬(49.9%)ㆍ반(49.2%)이 팽팽히 맞섰다. 유병규 현대경제연구원 상무는 “한미 FTA에 대한 반대의견이 높은 것은 이것이 가져올 구조조정 등 여파를 두려워하고 있기 때문”이라며 “노동ㆍ교육 등 현안에서 보여준 이들 세대의 의견은 진보보다는 보수, 개혁보다는 안정을 택한 것으로 보인다”고 해석했다.