홈

경제·금융

정책

금융계 "상시화" VS 법조계 "폐지를" 첨예 대립에 어정쩡 봉합

입력2010.10.31 17:27:18

수정

2010.10.31 17:27:18

■ 기업구조조정 촉진법 3년 연장<br>금융권, 권한강화 요구 불구<br>기업 경영자율 원칙에 반해 첫 제정 당시부터 위헌 논란<br>법무부 반대 입장 안굽혀 국회 처리 과정 논란일 듯

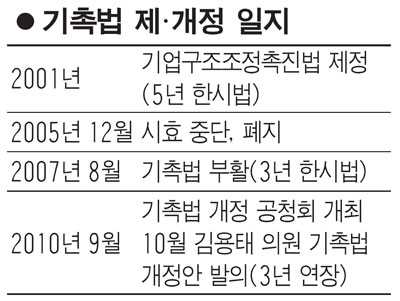

기업구조조정촉진법은 2001년 기업구조조정을 원활히 추진하기 위해 5년 한시법으로 제정된 후 존립이냐 폐지냐를 놓고 참 많은 논란이 이어져왔다. 한때는 폐지됐다 2007년 3년 한시법으로 부활한 것이 법의 부침을 단적으로 보여준다.

기촉법은 외환위기 직후 은행이 채무자인 기업과 자율협약을 통해 진행한 기업개선작업(워크아웃)의 효율성이 떨어지자 정부가 채권단 주도로 구조조정을 진행하도록 권한을 부여해준 것이다. 하지만 첫 제정 당시부터 위헌 논란에 휩싸였다. 워크아웃의 개시부터 운영까지 모든 절차를 기업의 의사와 관계없이 채권자인 은행이 결정하도록 한 것이 이른바 '사적자치의 원칙'에 어긋난다는 이유에서였다.

올해 말로 끝나는 법안을 어떻게 할지 논의하는 과정에서도 금융권과 법조계는 첨예하게 대립했다. 금융계는 상시화와 함께 금융회사의 권한을 한층 강화해야 한다고 주장해왔다. 주무부처인 진동수 금융위원장도 지난 10월11일 국정감사에서 "기촉법이 종료되면 기업구조조정에 큰 애로가 발생할 수 있다"며 상시화에 찬성했다.

반면 법무부를 비롯한 법조계에서는 줄곧 상시화에 반대해왔다. ▦워크아웃 과정에서 기업의 의사가 철저히 무시돼 경영자율의 원칙에 반하고 ▦신용 공여액이 500억원 이상인 기업을 대상으로 해 구조조정 기업을 차별하며 ▦채권자 은행 자신의 의사와 관계없이 채권자 협의회 구성원이 되도록 해 자기결정권을 침해한다는 이유에서다.

9월 현대그룹이 '신규 여신 중단과 만기도래 채권 회수 등 공동제재를 풀어달라'며 채권단을 상대로 낸 소송에서 법원이 "기업 경영이 악화됐을 때 어떤 방식으로 극복할지는 원칙적으로 기업이 결정할 사항"이라며 현대 그룹 측 손을 들어준 것도 같은 줄기라는 것이 법조계의 설명이다.

실제 금융위기가 한창이던 2008년 법원에 기업회생 절차를 신청한 기업이 급증한 것도 기촉법의 이런 문제점이 한몫했다. 도산 분야 전문가인 홍성준 변호사는 "경영자의 의사를 무시하는 워크아웃을 피하기 위한 수단으로 기업회생을 선택한 기업도 적지 않다"고 말했다. 국내외 금융기관 간의 차별도 문제다. 워크아웃이 실시되면 국내 금융기관은 채무변제를 유예해주거나 채권액 일부를 면제해줄 의무가 발생하지만 해외 금융기관은 아무런 문제없이 채권액 전부를 회수할 수 있다. 법 적용 대상이 국내로 한정돼 있기 때문이다. 법무부 박영진 검사는 "국내 외국 은행 지점이 워크아웃 예정 기업의 채권을 해외 본점으로 이전하는 방식으로 기촉법의 적용을 피하는 사례도 발생하고 있다"고 말했다.

개정안은 결국 이런 논란을 피해 타협점을 찾은 것인데 논란을 3년 뒤로 이월하는 일종의 땜질 처방이라 할 수 있다.

개정안은 다만 국회 정무위원회와 법제사법위원회를 거치는 과정에서 다시 논란에 휩싸일 가능성이 크다. 법무부가 기촉법 연장에 반대하는 입장을 굽히지 않고 있기 때문이다. 박 검사는 "워크아웃은 기업과 채권자들의 자율 협약을 통해 진행되는 것이 사적자치의 원칙에 맞다"며 "법안 시한을 연장하더라도 기업 경영자율의 원칙을 침해하는 위헌적인 요소가 제거돼야 한다"고 말했다. 법조계의 한 관계자는 "이런 식으로 연장하면 상시화와 다를 것이 없지 않느냐"고 반문했다.

<저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지>