|

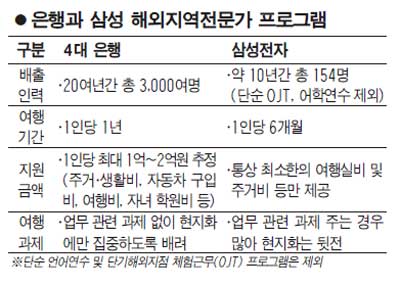

SetSectionName(); 은행 10년간 키운 해외 전문가, 삼성의 1년치 인력에도 못미쳐 ■4대 은행 프로그램 운영 실적 분석육성 규모 줄어 154명 불과 삼성 年200명보다 크게 밑돌아지원금액 적어 해외체류도 짧아 투자 확대·사후 관리 적극 나서야 민병권기자newsroom@sed.co.kr ImageView('','GisaImgNum_1','default','260');

‘은행 10년 공든탑이 삼성 1년 공사’ 은행권이 해외지역전문가 육성 프로그램을 도입한 지 올해로 최장 10년째. 은행권은 삼성전자와 같은 글로벌 기업으로 거듭나겠다고 외치고 있지만 그 풀뿌리가 되는 글로벌 인재 확보의 양적ㆍ질적 수준은 삼성의 발끝에도 미치지 못하는 것으로 나타났다. 서울경제신문이 국민ㆍ우리ㆍ신한ㆍ하나은행 등 4대 은행의 지역전문가 프로그램 운영 실적을 파악해본 결과, 이 제도가 국내 은행권에 최초로 도입된 지난 2002년 이후 현재까지 해당 프로그램의 지원을 받은 인력은 총 154명에 불과한 것으로 집계됐다. 4대 은행이 지난 10년간 키운 해외지역전문가의 총인원이 삼성전자의 1년치 지역전문가(연간 약 200여명)에도 못 미치는 셈이다. 그나마 이중 한 은행의 경우 6개월간의 단기 해외지점근무 프로그램(OJT) 수준이어서 실질적으로는 지역전문가제도가 없는 상황이다. 또 다른 은행은 연간 한 자릿수 수준인 지역전문가 육성 규모가 2005년 이후 매년 감소하고 있다. 삼성전자가 지난 20년간 키운 지역전문가의 규모가 3,000여명의 수준인 점을 감안하면 글로벌 인재의 밑바탕 자체에서부터 은행권은 크게 뒤쳐져 있는 것이다. 지역전문가 프로그램 운용의 질적 수준에서도 4대 은행과 삼성전자의 격차는 컸다. 은행들의 경우 1인당 최장 6개월의 해외체험제도라고 홍보하고 있지만 이중 1~2개월 가량은 국내 연수, 출국 준비 등에 소요되기 때문에 실제 해외 체류기간은 3~4개월에 불과하다. 겨우 현지에 적응할 무렵이면 귀국해야 하는 셈. 그나마도 현지에 갈 때엔 ‘은행이 해외 현지에서 벌일 수 있는 사업 아이디어를 발굴하라’는 식으로 업무 관련 과제를 짊어진다. 이 과제를 푸는데 정신을 쏟다 보면 정작 지역전문가제도의 목적인 깊이 있는 현지 문화 체득은 뒷전으로 밀려 수박 겉핥기식으로 되기 쉽다. 지원금액은 여행실비 수준이어서 1인당 보통 1,500만~3,000여만원 정도다. 지역전문가를 거친 인력들의 사후 인사관리도 체계적으로 이뤄지지 않아 관련 통계를 요청한 본지의 질문에 제대로 된 자료를 준 곳은 2개 은행에 불과했다. 반면 삼성전자를 포함한 삼성그룹은 지역전문가제도의 여행기간을 1년까지 허용한다. 아울러 여행기간중 업무관련 과제를 내주지 않는 등 해당 직원이 오로지 현지화 작업에만 몰두할 수 있도록 했다. 1인당 지원금액도 선진국 여행시엔 최대 1억원대, 개발도상국 등 여행시엔 선진국의 60~70%선의 금액이 지원되는 것으로 전해졌다. 여기엔 여행경비 뿐 아니라 본인 학원비, 생활비 등도 포함되며 심지어 자동차까지 제공된다. 삼성그룹 관계자는 “20여년전 지역전문가 제도 도입을 지시한 당사자가 이건희 (삼성그룹) 회장인데 ‘비용 아낄 생각하지 말고 최대한 지원하라’고 했다”며 “글로벌 기업이 되기 위해선 글로벌 인재 육성이 필요하다는 선견지명을 갖고 있었던 것”이라고 설명했다. 물론 삼성전자와 은행을 평행선상에서 비교하기는 어려운 것은 사실이다. 연간 순익이 17조~18조원(2010년 실적 추정치)에 달하는 삼성전자에 비교할 때 4대 은행의 그룹 순이익은 모두 합쳐 4조원선. 또한 해외 법인ㆍ지점 등에 소수의 관리자급 임원ㆍ간부만 파견하는 은행의 특성상 대규모 제조관리ㆍ마케팅ㆍ기획 인력을 해외에 파견 해야 하는 제조업체보다는 글로벌 인재의 수요가 크지 않은 것도 사실이다. 실제로 삼성전자의 경우 생산직을 제외한 해외 근무인력이 무려 7만2,600여명(2009년말 기준)에 달하지만 은행권에선 극소수의 관리인력만이 해외로 나간다. 하지만 내수시장 포화로 은행권은 해외시장 진출을 확대할 수밖에 없는 상황. 특히 선진국보다는 지역정보가 부족한 개발도상국으로의 진출이 집중적으로 계획되고 있다. 따라서 은행권의 지역전문 인력 육성 프로그램에 대한 투자 확대와 사후 인력 관리시스템 확충이 불가피할 것으로 전망된다.