|

국내 증권사들이 지난해 영업이익 가운데 절반 이상을 외국에 수수료로 제공한 것으로 나타났다. 증시침체로 적자회사가 수두룩한 상황에서 그나마 버는 돈마저 남 좋은 일 시키는 격으로 증권사들의 생존 위기감이 갈수록 커지고 있다.

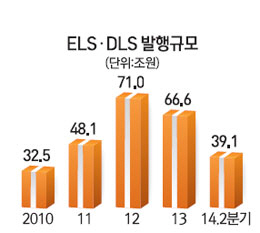

22일 금융투자 업계에 따르면 국내 61개 증권사는 지난해 주가연계증권(ELS)과 파생결합증권(DLS)의 헤지(백투백헤지) 수수료로 995억원을 외국 증권사에 지급했다. 이는 지난해 국내 증권사 영업이익 1,804억원의 절반이 넘는 금액이다.

ELS·DLS는 기초자산이 정해진 원금손실구간(Knock-In-Barrier)까지 내려가지만 않으면 투자자에게 정해진 이자율의 수익을 주는 금융상품으로 펀드를 제외하고는 국내에서 가장 많이 팔리고 있다. 국내 증권사는 ELS·DLS 같은 구조화 파생상품 설계를 외국 금융사에서 사들여 상품을 만든 뒤 투자자에게 판다. 설계를 살 때 내는 구입비가 백투백헤지 수수료로 ELS·DLS 발행금액의 평균 0.25%가 된다.

ELS·DLS는 국내 코스피200지수 등을 기초자산으로 활용할 수 있으며 이 경우 별도의 로열티를 지불할 필요가 없다. 문제는 국내 증시가 침체해 이 영향으로 지수의 변동성이 떨어진다는 점이다. ELS·DLS는 지수의 변동폭이 클수록 고객에게 높은 수익률을 제시할 수 있다. 증권사들은 상대적으로 나은 수익률을 내놓기 위해 홍콩항셍지수·스탠더드앤드푸어스500(S&P) 등 외국의 지수를 기초자산으로 활용하며 울며 겨자먹기로 수수료를 지불한다.

지난해 ELS 발행액은 45조6,880억원으로 이 가운데 외국 기초자산을 활용한 백투백헤지 비율은 61%(27조8,697억원), 헤지 수수료는 696억원에 달했다. DLS 발행액은 20조9,074억원이며 백투백헤지 비율은 62%(11조9,172억원), 헤지 수수료는 299억원이었다. 국내 지수를 기초자산으로 100% 활용하면 국내 증권사들의 ELS·DLS 관련 수익이 1,000억원 가까이 늘 수 있었다.

올 상반기에는 증권사들의 영업이익이 증가해 수수료 비중이 줄긴 했지만 수수료 규모는 여전했다. 상반기 증권사들은 전체 영업이익(3,868억원)의 14.19%인 549억원을 백투백헤지 수수료로 썼다. ELS의 경우 수수료는 386억원, DLS는 163억원이었다. 1·4분기 코스피지수만을 기초자산으로 한 ELS는 26.8%에 불과했고 국내 종목을 기초자산으로 활용한 상품도 5.7%에 그쳤다. 나머지 67.5%는 홍콩항셍지수나 유로스톡·S&P500 등 해외 지수와 혼합한 형태로 대부분 백투백헤지를 사용하는 ELS였다.

한 업계 관계자는 "요즘에는 직접투자보다 상대적으로 안정적인 ELS·DLS 투자 붐이 일고 있다"며 "증권사 입장에서는 주식거래 대금이 사상 최저 수준으로 떨어지면서 위탁수수료가 급감하고 ELS·DLS는 발행액만 늘지 외국에 주는 수수료가 엄청나 겉으로는 남아도 속으로는 밑진다"며 "2개의 대표적 수익원이 돈이 되지 않는 힘든 상황이 됐다"고 전했다.