[미술품감정제도 개선책은 없나] (상) 위작 시비와 맞물린 미술품 감정제도<br>화랑들 주축으로 설립한 감정연구소가 국내 유일<br>전문가 부족하고 감정기법도 초보적… 신뢰 논란

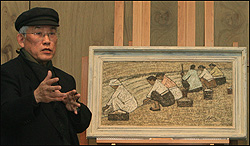

| | 지난 1월 21일 한국미술품 감정연구소에서 오광수 전 국립현대미술관장이 박수근의‘빨래터’에 대한 감정 결과를 발표하고 있다. |

|

미술품에 대한 사회적인 관심이 커지고 있다. 무엇보다 예술품으로서의 감상과 재테크, 두마리 토끼를 다 잡을 수 있다는 매력 때문이다. 매년 큰 폭으로 성장하고 있는 시장에 대한 관심의 크기 만큼이나 이슈가 되고 있는 것. 바로 위작(僞作) 문제다.

진위 여부를 걸러내는 방법으로 전문가들에 의한 감정(鑑定)이 있다. 국내 감정기관의 신뢰가 취약한 상황에서 벌어지는 위작 사건은 필연적으로 감정 제도의 신뢰성의 문제와 맞물리며 최근까지 시장에 큰 파장을 몰고 왔다. 국내 미술품의 위작 실태와 그에 따른 감정 제도의 문제점 그리고 개선 방안에 대해 진단해본다.

미술품 위작으로 유명세를 치른 대표적인 작가를 꼽으라면 제일 먼저 떠오르는 이중섭. 2005년 이중섭의 유족이 보관하고 있던 작품 중 4점이 서울옥션에서 총 3억여원에 낙찰됐으나 위작으로 밝혀졌으며, 검찰조사를 거친 결과 유족이 소장하고 있던 나머지 작품 3,000여점이 모두 위작으로 드러나며 사회적 파문은 거셌다.

이중섭 사건이 미술품 위작 파문의 물꼬라도 튼 듯 천경자ㆍ변시지ㆍ이만익ㆍ권옥연 등 유명 작가들의 일부 작품이 줄줄이 가짜로 밝혀지면서 미술계가 불안에 휩싸였다.

지난해 12월에는 모 격주간지가 45억 2,000만원으로 국내 최고(最高) 경매가를 기록하고 있는 박수근의 ‘빨래터’가 가짜일 가능성이 크다는 기사를 실으며 위작과 감정을 둘러싼 논란에 기름을 끼얹었다.

또 지난 3월에는 권옥연의 ‘소녀’(3호 크기)가 서울옥션의 자체조사에서 가짜로 드러나는 등 미술작품 위작 논란은 끊이지 않고 있다.

유명 작가의 가짜 그림이 심심찮게 등장하는 이유는 작품의 경제적 가치 때문이다. 해외 미술시장도 예외는 아니다. 최근 파블로 피카소, 마르크 샤갈, 앤디 워홀 등 유명 화가의 위작 판화 수천 점을 팔아온 5명의 사기범이 미국에서 적발돼 기소되는 등 해외에서도 예술품 짝퉁 사건은 심심찮게 벌어지고 있다.

위작을 걸러내기 위한 수단이 바로 진품 감정이다. 국내에는 화랑 대표들이 주축이 돼 설립한 한국 미술품 감정 연구소(소장 엄중구, 샘터화랑 대표)가 유일한 미술품 감정 기관이다.

가장 크게 지적되고 있는 문제는 감정 기관의 권위가 떨어진다는 점. 국내 근현대 작품 대부분을 감정하는 한국 감정연구소는 미술품을 유통하는 화랑 자신이 설립했다는 이유 때문에 감정결과의 권위가 약하다는 지적을 받아왔다.

박수근의 ‘빨래터’에 대해 이들은 최종적으로 ‘진품’이라는 결론을 내렸으나, 가짜 가능성을 제기한 측에서는 결과를 신뢰할 수 없다는 반응을 보이며 감정 논란은 그치지 않고 있다.

국내 감정기관이 신뢰를 얻지 못하는 데는 작가와 작품에 대한 체계적인 관리가 제대로 되지 못하고 있기 때문이다. 유명 작가라면 마땅히 있어야 할 카탈로그 레조네(catalog raisonne)가 거의 없으며, 감정 기법이 초보단계에 머물러 있어 개선이 시급하다.

국내에 카탈로그 레조네가 있는 작가로는 장욱진이 유일하다. 카탈로그 레조네는 외형은 작품을 수록한 도록 형식이지만, 작품의 재료, 기법, 제작시기 등 기본 정보 외에도 소장이력, 전시이력, 참고자료, 작가의 생애, 제작 당시의 개인사, 신체 및 정신상태 등을 집대성한 ‘분석적 작품총서’다. 해외의 경우 위작 논란이 불거지면 해결의 실마리를 카탈로그 레조네에서 찾는다.

감정기법과 전문가가 부족한 것도 문제점으로 지적된다. 감정연구소에서 진행하는 방법은 주로 출처확인과 안목 감정이다. 그 밖에도 과학적인 기법의 감정 등 감정방법은 다양하다. 안목감정은 눈으로 작품의 진위여부를 파악하는 과정으로 감정 결과에 대한 논란이 생기기 쉬워 해외에서는 가장 초보적인 감정기법으로 알려져 있다.

과학적인 감정기법이 국내에서 진행되지 않는 이유는 시간이 너무 오래 걸린다는 점 때문이다. 과학기법을 동원해 감정을 하면 짧게는 2개월에서 길게는 수십년이 걸리기 때문에 감정 의뢰자를 설득하기가 쉽지않다.

최병식 경희대 교수(미술 평론가)는 “프랑스의 경우 감정 전문가가 1만 6,000여명에 달하는 데 우리나라는 150명에 불과하다”며 “한국의 미술품 감정이 안목감정에 치우칠 수 밖에 없다”고 말했다.

미술계 한 관계자는 “아무리 과학감정을 해도 미술품 감정은 100% 완벽할 수 없다”며 “신뢰할 수 있는 감정기관 설립이 추진돼야 하며 아울러 작가에 대한 체계적이고 지속적인 연구가 이루어져야 한다”고 말했다.