|

|

|

|

|

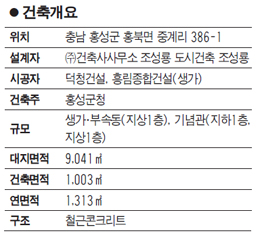

고암 이응노 생가 기념관인 '이응노의 집'은 충남 홍성군 홍북면 백월산 자락에 안온하게 자리하고 있다. 낮은 건물이 숲자락에 은근히 가리워져 있어 자칫 그냥 지나치기 십상이다. 이는 설계자의 의도이기도 하다. 멀리서도 눈에 띄는 건물이라면 분명 주위 자연환경과 이질적이라는 얘기다. 그 옛날 고암이 거닐던 고향 마을의 풍경을 해치지 않고 그저 어우러지기를 설계자는 바랬다.

도로변 주차장에서 생가와 기념관으로 진입하는 길은 두 갈래로 나 있다. 관람객들은 연밭을 지나 생가로 진입하는 짧은 길을 선호하지만 설계자는 이 마을 쌍바위골 사람들이 아침 저녁으로 지나다니는 다리를 건너 기념관으로 돌아 들어가는 길을 주진입로로 삼았다. 이 시골길을 걸으며 기념관으로 들어서다보면 저 멀리 홍성의 주산(主山)인 용봉산의 아름다운 산세가 한 눈에 들어오기 때문이다.

이응노의 집은 크게 생가와 기념관으로 이뤄졌다. 생가는 고암이 그린 고향집 그림을 토대로 초가집 두 채를 복원했다. 안채는 방 두 칸과 작은 대청마루를 품고 있다. 아랫채는 헛간이다. 초가 곁으로는 대숲과 채마밭이 자리한다. 가장 낮은 곳에 위치한 연밭은 여름이면 연꽃과 잎들이 장관을 연출한다. 설계자는 무논에 물을 채워 연밭을 조성한 까닭에 대해 하늘과 용봉산이 진흙 못에 비치도록 해 대자연을 품어 안는 광경을 연출하기 위해서라고 했다.

전시공간으로 쓰이는 기념관은 완만한 산기슭을 따라 긴 홀에 서로 다른 네 개의 전시실이 포도송이처럼 주렁주렁 이어진 모양이다. 노출 콘크리트와 결을 살린 나무로 외벽을 마감해 자연스러움을 강조했다. 사무실과 찻집으로 활용되는 부속동은 나무로만 마감했다. 노출 콘크리트가 주를 이루지만 도로변에서 바라보이는 전면벽은 땅이 그대로 이어진 듯 황토흙담으로 마감했다. 거푸집에 황토를 부어 켜켜이 쌓은 탓에 가느다란 줄이 가로로 나 있다. 흙담벽의 폭은 50cm나 된다. 어머니의 젖가슴처럼 부드럽지만 빗물이 스며들지 않고 균열도 가지 않아 튼튼하다. 과거 농촌에서 집을 지을 때 썼던 재료를 활용하려는 설계자의 고집이 엿보이는 대목이다.

전시실 입구로 들어서면 사뭇 긴장감이 느껴진다. 가운데 전시홀이 전체적으로 어두운데다 땅의 자연스러운 경사를 따라 비탈진 계단이 빚어내는 날카로운 예각(銳角) 때문이다. 유배를 떠나듯 파리로 건너가 끝내 돌아오지 못한 고암의 굴곡진 삶을 표현한 것이라고 설계자는 설명했다.

하지만 굴곡진 삶과 달리 동서양의 문화와 정신을 조화, 융합시키기 위해 애쓴 고암의 예술세계처럼 전시홀은 마냥 어둡지만은 않다. 4개의 전시실 사이에 커다란 창을 만들어 오전부터 오후까지 햇살이 전시홀로 스며들도록 해 시간의 흐름에 따라 다른 느낌을 연출한다. 이 창들은 또 집터의 근경과 들판의 중경 그리고 멀리 용봉산의 원경을 섬세하게 담아내는 기능을 한다.

● 담백하고 소박한 고암 예술세계 형상화

고암(顧菴) 이응노 화백(1904~1989)은 한국 현대미술사에 한 획을 그은 거장이지만 국내에서는 한동안 잊혀진 존재였다. 문자 추상의 독특한 경지를 개척하며 세계적 화가로 인정받았으나 동백림 사건과 백건우ㆍ윤정희 납치 사건에 연루되면서 '불온한 예술가'로 분류돼 2000년대 초까지도 온당한 평가를 받지 못했다.

지난 2004년 탄생 100주년을 맞아 비로소 재조명되기 시작해 고암의 출생지인 홍성에서도 심포지엄과 세미나가 잇따라 열렸다. 지역의 문화예술인들을 중심으로 고암에 대한 이해와 관심이 높아졌고, 미술관 건립이 추진되기 시작했다.

2005년 6월 생가 복원 및 기념관 건립 기본계획이 수립됐지만 건립 과정은 순탄치 않았다. 민주화가 이뤄지고 고암의 예술세계가 재평가받았음에도 지역에서는 여전히 "좌파 화가에게 무슨 기념관이냐"는 비판 여론이 높았다. 이에 홍성군은 지역의 문화예술 역량을 키우고 활성화할 수 있는 계기로 삼아야 한다며 반대 주민들을 설득했다.

2009년 6월 공사에 들어가 같은 해 생가가 먼저 준공됐고, 2011년 11월8일 기념관이 문을 열었지만 공사 도중과 준공 직후에도 논란은 계속됐다. 총 사업비 70억원을 들여 지은 건축물치고는 기념관이 너무 소박했기 때문이다. 홍성군청의 한 관계자는 "지역 정치권과 일부 주민들은 랜드마크처럼 화려한 결과물을 바랐지만 인근 자연환경과 조화되고 고암의 담백한 예술세계와 어울리도록 최대한 검소하게 지어야 한다는 설계자의 의도를 살리고자 했다"고 말했다.

기념관에 전시할 작품과 유품을 모으는 과정에서도 어려움이 많았다. 고암의 작품 상당수는 2007년 개관한 대전 이응노미술관이 소장하고 있었기 때문이다. 홍성군은 유족들로부터 1950년대 작품 4점을 구입하고 옷가지 등 유품 8점과 작품 2점을 기증받는 한편 미술애호가들로부터도 다수의 작품을 기증받았다. 현재 이응노의 집은 고암의 스케치 낱장 등의 소품을 포함한 작품 427점과 그림도구 등 유품 420점을 소장하고 있다.

전국적으로 지방자치단체가 건립한 미술관이 다수 운영되고 있지만 빈약한 콘텐츠와 운영 미숙으로 활성화되지 못하고 있는 곳이 많다. 이에 반해 이응노의 집은 유홍준 명지대 교수를 위원장으로 하는 운영위원회를 구성하고 매년 일정 예산을 투입해 작품을 수집하고 있다. 특히 전문 학예연구사(큐레이터)를 채용해 지역의 미술문화 활성화를 위한 다양한 특별전시전을 열고 있다. 다음달 개관 2주년을 맞아 마을 어린이들이 찍은 사진과 지역 주민들의 삶을 담은 영상물을 상영하는 특별기획전 '홍성답다-홍천마을에는 별들도 많다'가 열릴 예정이다.

윤후영 이응노의 집 학예연구사는 "홍성은 고암이 꿈꾸고 펼쳐 보였던 예술의 시원인 만큼 기념관을 제2, 제3의 고암을 잉태하는 곳으로 발전시켜 나갈 계획"이라며 "교육과 전시를 비롯한 다양한 행사를 통해 미래 세대의 무한한 잠재성을 발굴하고 미술을 사랑하는 많은 이들의 참여를 유도하는 공간으로 자리매김할 것"이라고 말했다.

긴장감 감도는 전시실은 고암 위한 사당 설계자 조성룡 조성룡도시건축 대표 |