|

|

단골 여사장 농락한 주거래은행 충격 실체

"20년 거래했는데 꺾기에 금리 바가지… 고소하고 싶어요"■ 서울경제 '마이너스통장 금리' 기사 접한 독자의 하소연

이유미기자yium@sed.co.kr

‘20년 돼도 안내리는 마이너스 통장 금리’ 본지 기사 본 독자의 사연,

&&&“20년 거래은행, 고소하고 싶어요”

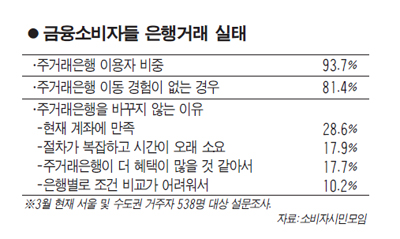

국내 경제활동인구는 약 2,500만명. 경제활동인구 대부분은 급여이체를 받는 은행이나 사업자금 관리 등의 용도로 주거래은행을 두고 있다. 주거래은행에 대한 충성도는 생각보다 강하다. 거래은행 바꾸기를 직장을 옮기는 것만큼이나 꺼린다. 급여통장은 물론 예ㆍ적금 가입이나 대출상품 이용 등 모든 금융거래를 주거래은행으로 일원화해야 조금이라도 금리 우대 혜택을 받을 수 있다는 생각 때문이다.

그런데 주거래은행에서 오래된 단골고객을 찬밥 취급하는 것은 어제 오늘의 일이 아니다. 각종 미끼상품을 내세워 일단 신규고객으로 유치하고 나면 ‘횡포’가 시작된다. 대출상품 만기가 돌아올 때마다 야금야금 가산금리를 붙여가며, 단골 고객에게 도리어 고금리를 책정하며 홀대한다.

직장생활 20년 차가 돼도 입사 초기의 9~10%대 마이너스대출통장 금리를 그대로 적용하는 아이러니한 현실, 그 뒤엔 은행의 각종 꼼수가 있다는 본지 보도(★본지 8월20일자 1ㆍ3면 참조)에 많은 독자들이 호응을 보내왔다. 개 중 한 독자는 “20년 거래은행을 고소하고 싶다”며 장문의 편지를 보내왔다.

사연은 이렇다. 경기도에서 두 아이를 양육하며 영세 자영업체를 운영하는 황미옥(가명ㆍ54)씨. 그는 한 때 서울 동대문구에서 제법 규모가 큰 볼링장을 운영하다 90년대 후반 외환위기를 거치며 사업장을 접었다. 생계가 막막했던 황 씨는 경락마사지 기술을 익혀 얼마 안 되는 자본금과 은행 대출로 사업자금을 마련해 분당에서 피부 관리숍을 차렸다.

사업장은 분당에 있었지만 황 씨는 볼링장을 운영할 때부터 거래 관계를 유지해오던 A시중은행의 서울 동대문구 소재 지점에서 계속 금융거래를 이어갔다. “주거래 은행을 바꾸면 손해를 본다”는 영업점장의 권유 때문이었다.

하지만 황 씨가 사업자금으로 A은행 지점에서 지난 2002년 2억원 가량을 대출 받으면서부터 황 씨와 A은행과의 악몽이 시작됐다. 그는 “예전에 사업이 잘돼서 돈을 잘 벌 때에는 굽실거리던 영업점장이 돈을 빌려 쓴 뒤부터는 두 세 달이 멀다 하고 연락을 해와 각종 펀드나 적금상품 가입을 권유했다”고 말했다.

임대료와 인건비 내기도 빠듯했던 사업초기. 황 씨는 A은행 영업점장의 강권에 등 떠밀리다시피 처음으로 마이너스대출통장을 만들었다. A은행의 권유로 가입한 적금과 적립식 펀드 상품에 다달이 일정 금액을 납입해야 했지만 손에 쥐고 있는 현금이 하나도 없었기 때문이다. 이른 바 영업점의 ‘꺾기’로 황 씨가 가입하게 된 금융상품이 늘어날수록 마이너스통장 한도도 늘어만 갔다.

“현금이 없어 금융상품을 가입할 수 없다고 말하니 영업점장이 그 자리에서 바로 마이너스대출통장 한도를 2,000만~3,000만원씩 늘려줬어요.”

처음 한도 2,000만원으로 시작했던 황 씨의 마이너스대출통장 한도는 통장 개설 5년이 채 안돼 9,000만원까지 늘었다. 늘어난 한도는 고스란히 황 씨에게 빚으로 돌아왔다.

같은 기간 황씨는 눈덩이처럼 불어난 이자 부담에도 허덕이고 있었다.

2002년 초 우대금리를 적용해주겠다며 5%대 금리를 제시했던 영업점은 만기가 돌아올 때마다 금리를 올렸다. “사업장의 담보가치가 낮고 현금자산이 없어 금리가 인상됐다”고 창구 직원은 설명했지만, 은행 업무를 도통 알지 못했던 황 씨는 매년 금리가 올라가는 것이 당연한 것으로 생각했다.

그 저 황 씨는 2~3개월에 한 번씩 경기도에서 2시간을 들여 A은행의 서울 영업점을 찾아올 때마다 본인을 ‘VIP고객’이라고 부르며 점심 식사와 차를 내주는 영업점장의 극진한 대접에 거래 영업점을 ‘철석같이 믿었다’고 한다.

“지점장이 대출 연장 서류에 사인을 하라는 대로 했어요. 제가 세상물정 모르고 무식했던 탓도 큽니다.”

결국 황씨의 사업자금대출 금리는 9%대에, 마이너스대출통장 금리는 10%대에 육박했다.

황 씨가 다달이 이자비용으로 지출하는 금액만 230만원에 달했다. 여기에 적금과 펀드, 각종 연금상품 납입 비용까지, 다달이 부담하는 금융비용은 적게는 500만원에서 많게는 700만원까지 불었다. 황 씨는 그때마다 금융상품을 해지하고 또 가입해야 하는 꺾기의 악순환을 수년간 반복했다. 황 씨는 “월 매출에서 각종 비용과 금융비용을 제하고 나면 정작 생활비가 모자랄 지경이었다”며 “그래도 은행에서 돈을 빌려 쓰면 이정도 고통은 감수해야 되는 줄로만 알았다”고 회고했다.

그러던 중 황 씨는 2년 전부터 수원에서 작은 식당을 운영하게 됐다. 손맛이 야무졌던 황 씨의 가게에 손님이 몰리고 인근 B은행 영업점 직원들이 단골처럼 황 씨의 가게를 찾으며 인연을 맺었다. 그리고 올해 초 20년 만에 처음으로 거래 은행을 바꿨다.

그런데 주거래은행을 바꾸면서 황씨는 피가 거꾸로 솟는 느낌을 받았다. 황 씨의 부채 및 자산상황에 대한 설명을 들은 창구 직원은 황 씨가 A은행에 보유하고 있던 고금리의 사업자금대출이나 신용대출 자금을 5% 초반 금리의 주택담보대출로 대환대출을 해줬다. 황씨가 매월 부담하는 이자도 단번에 130만원으로 줄어들었다. 황 씨는 “거래은행만 바꿨을 뿐인데 매월 금리 부담이 100만원이 넘게 줄었다”며 “앞에서는 20년 단골 고객이라 말하면서 뒤에서는 고금리를 책정해 등골을 빼먹은 셈”이라고 울분을 토로했다.

황 씨는 이른바 주거래은행인 A은행과 거래한 지난 20년을 이렇게 정의한다.

“청춘의 피와 땀을 쥐어짜서 은행에 이자 및 금융비용으로 갖다 바쳤습니다. 그 시간과 알토란 같은 비용을 돌려받을 수 있는 길은 없겠지요. 하지만 주거래은행의 허울을 뒤집어 쓴 은행 횡포가 더 이상 발 붙이지 못하는 그런 세상을 바랍니다.”