'원전 중심' 로드맵 수정 불가피…"신재생에너지 확대 검토"<br>2차 에너지기본계획 확정… 日사고 변수에 하반기로 연기<br>"정책 전면손질 가능성 적지만 해외 건설 중단 등 잇따라<br>어떤 형태로든 변화 나타날 것"

일본 대지진에 따른 원자력발전에 대한 신뢰성 추락은 국내외 에너지 정책 궤도의 수정을 예고하고 있다. 값싼 에너지원으로 그동안 몸값을 높였던 '원전 르네상스'에 대한 기대가 한풀 꺾이는 대신 신재생에너지나 화석연료의 재확산이 감지되고 있다. 우리나라는 원전을 중심으로 추진해온 국가에너지기본계획에 이 같은 흐름을 반영할 가능성이 높아졌다고 분석됐다.

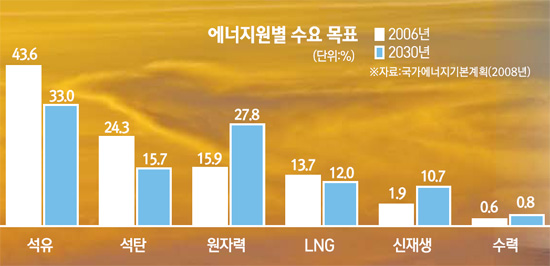

이명박 정부 초기인 지난 2008년에 수립한 우리나라의 제1차 국가에너지기본계획을 보면 발전과 수송ㆍ산업 등 모든 1차 에너지원에서 원자력이 차지하는 비중이 2006년 15.9%에서 오는 2030년에 27.8%로 높아진다. 발전분야에서만 보면 원전 비중은 현재 34%에서 60%까지 급상승한다.

산업과 경제 규모가 커지면서 늘어가는 에너지 수요를 원자력이 담당하도록 수급 계획을 짜놓았기 때문이다. 현재 ㎾h당 발전 단가를 보면 원자력이 39원60전에 불과해 유연탄(60원80전), LNG(128원), 유류(184원)보다 훨씬 저렴해서다.

우리나라의 에너지원별 수요 목표를 보면 화석연료의 대표주자인 석유와 석탄이 2006년에 각각 43%, 24%에서 2030년에는 33%, 15%대로 낮아진다. 하지만 원자력과 신재생의 경우 같은 기간 각각 15.9%, 1.9%에서 27.8%, 10.7%로 크게 높아진다. 원자력과 신재생이 미래 에너지의 중심축으로 떠오르는 셈이다.

하지만 일본의 후쿠시마 원전 사고 이후 기존의 에너지 정책이 변화될 가능성이 점쳐진다.

당초 정부는 이 같은 내용을 중심으로 올해 상반기 2차 에너지기본계획을 확정할 계획이었다. 하지만 일본 대지진이 변수로 떠오르면서 장기 에너지정책의 방향 수정이 불가피해져 당초 확정 계획을 하반기로 늦췄다.

지식경제부의 한 관계자는 "일본의 원전 사고 여파로 국내 에너지기본계획이 전면적으로 바뀌지는 않겠지만 어느 정도 수정은 불가피하지 않겠느냐"며 "신재생에너지에 대한 의존도를 기존 계획보다 다소 높이는 방향 등이 검토되고 있다"고 말했다.

더욱이 최근 야당이나 지역 시민단체를 중심으로 원전 반대 목소리가 빠르게 커지고 있는 점은 상당한 변수로 작용할 것으로 전망된다. 심지어 최근 강원지사 보궐선거가 진행되고 있는 삼척의 경우 여당과 야당 후보 모두가 원전유치 반대를 주장하고 있다. 이처럼 여론이 악화될 경우 정부에서도 무작정 원전 확대만 외치기는 힘들다.

하지만 정부는 여전히 "화석자원이 고갈됨에 따라 장기적인 관점에서 원자력으로 갈 수밖에 없다"며 불가피성을 주장하고 있다. 신재생에너지의 비율을 높여간다고 해도 주요 에너지원으로 자리잡기까지는 그만큼 시간이 필요하기 때문이다.

따라서 정부는 2차 에너지기본계획에서 아직까지 원전 비중 축소를 검토하지 않고 있다.

하지만 세계적인 원전 반대 흐름은 심상치 않다. 독일은 가동하고 있는 원전 17기 중 노후한 7기의 가동을 잠정 중단했다. 유럽연합(EU)은 회원국 내 143개 원전에 대해 정밀안전진단을 실시하기로 했고 스위스는 원전건설 계획을 철회했다. 중국 역시 신규 원전 건설 승인을 잠정 중단하고 안전점검에 돌입했다.

원자력연구원의 한 관계자는 "당분간 각국에서 원전정책 변화를 시도하는 사례가 잇따를 것이고 우리 정부도 이 점에서 자유로울 수 없을 것"이라며 "기존의 에너지정책이 어떠한 형태로든 변화할 것"이라고 말했다.