|

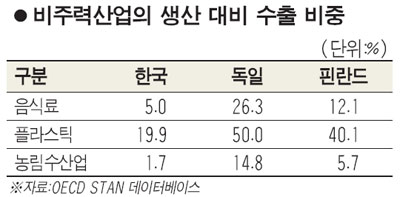

한동안 내리막길을 걸으며 고전해온 한국 섬유산업이 사양산업의 이미지를 벗고 다시 새로운 성장동력으로 자리매김하고 있다. 중국 제품과 치열한 가격경쟁을 벌여야만 하는 레드오션 시장에서 탈피해 고부가가치 상품을 개발, 세계시장 점유율을 확대한 덕이다. 효성은 지난 1990년대 후반 폴리에스테르 타이어코드를 미래 신사업으로 삼고 북미와 유럽 등 선진시장 공략에 나서 현재 이 분야에서 글로벌 시장 점유율 40% 이상을 확보하며 1위 자리를 굳건히 지키고 있다. 그 뿐만 아니라 스판덱스 분야에서도 25% 정도의 시장 점유율로 세계 1위에 올라 있다. 코오롱 역시 십수년 전 에어백원단 사업에 진출한 뒤 쿠션 분야에까지 사업을 확장해 현재 국내는 물론 중국시장 에어백쿠션 1위 제조업체로 우뚝 섰다. 이 분야 매출은 지난해 대비 40% 늘었을 정도로 높은 성장세를 보이고 있다. 코오롱은 오는 2015년 에어백 사업 부문에서 5,000억원의 매출을 기대하고 있다. 웅진케미칼ㆍ휴비스 등도 저마다 특화섬유를 개발해 수익을 만들어내고 있다. 고부가가치 제품 개발로 신성장동력을 확보하게 된 것이다. 일본에서는 종합상사가 그랬다. 1990년대 이후 제조업체들이 독자적으로 수출하게 되면서 그동안 무역업무를 대행하던 종합상사들은 수익이 점차 줄어들어 결국 존립이 위태로울 것으로 여겨졌다. 하지만 미쓰비시상사ㆍ미쓰이물산 등 일본 종합상사들은 해외자원 개발, 프로젝트파이낸싱 등에 적극 나서면서 진화했다. 미쓰비시상사의 지난해 매출은 260조원에 이를 정도다. 대우인터내셔널 등 한국의 종합상사도 일본 기업을 벤치마킹해 속속 해외자원 개발에 개가를 올리고 있어 고무적이다. 선진국의 사례를 보면 한국에서는 내수산업으로 인식돼온 식음료 등의 사업도 고도화 과정을 거쳐 고부가가치 수출산업이 됐다. 프랑스 다농, 스위스 네슬레 등이 대표적인 예다. 제조강국인 독일ㆍ핀란드 등에서 음식료 산업은 내수산업인 동시에 주요 수출산업이다. 독일의 경우 음식료ㆍ플라스틱ㆍ농림수산업의 수출 비중이 각각 26%, 50% 15%로 높다. 아울러 이들 국가에서는 종이ㆍ인쇄, 플라스틱 산업 등의 수출 비중도 낮지 않다. 전문가들은 한국경제가 리스크를 줄이고 지속적으로 성장하기 위해서는 산업 포트폴리오를 확대해 비주력 산업을 키워야 한다고 입을 모은다. 반도체ㆍ선박ㆍ자동차 등에 밀려 비주력으로 분류되는 산업 분야도 고도화하기만 한다면 충분히 이익창출이 가능해 국가경제에 크게 기여할 수 있다는 분석이다. 복득규 삼성경제연구소 전문위원은 "정보기술(IT)과 전통산업의 부가가치 비중과 집중도가 높은 한국 산업은 산업포트폴리오 등의 측면에서 개선이 필요하다"며 "식료품ㆍ의류ㆍ신발ㆍ정밀화학 산업을 고도화할 경우 안정적인 부가가치를 낼 수 있다"고 말했다. 그러나 비주력 산업을 육성한다는 명목으로 '문어발'식 무분별한 투자는 하지 말아야 한다는 것이 전문가들의 지적이다. 복 위원은 "현재 강점을 지닌 분야와 전후방으로 연결된 신사업만이 시장에서 경쟁력을 확보할 수 있다"고 강조했다.