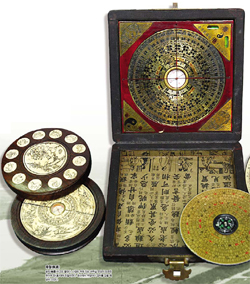

| | 윤도(輪圖)라고도 불린다. 나침반 위에 있는 바퀴살 모양의 도표란 뜻이며 한(漢)대에 만들어졌다. 풍수에서 무덤이나 집터를 잡을 때 널리 쓰인다. |

|

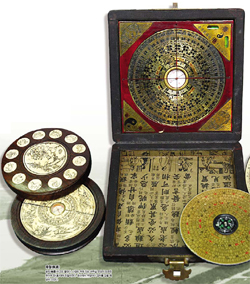

| | 여의도 모래 위에 세워진 국회의사당. 풍수 전문가들은 국회의사당이 흩어지는 속성을 가진 모래 위에 세워져 의견수렴이 쉽지 않고 여야간 충돌이 잦다고 본다. |

|

[리빙 앤 조이] 風水의 신비와 과학

우현석 mailto:hnskwoo@sed.co.kr

그래픽=이근길기자

윤도(輪圖)라고도 불린다. 나침반 위에 있는 바퀴살 모양의 도표란 뜻이며 한(漢)대에 만들어졌다. 풍수에서 무덤이나 집터를 잡을 때 널리 쓰인다.

여의도 모래 위에 세워진 국회의사당. 풍수 전문가들은 국회의사당이 흩어지는 속성을 가진 모래 위에 세워져 의견수렴이 쉽지 않고 여야간 충돌이 잦다고 본다.

관련기사

• 風水의 신비와 과학

• 풍수전문가 김두규 교수 인터뷰

• 풍수, 현상(Phenomenon)과 사실(Fact)

• 창틀에 분재·수석 놓아 氣 빠져 나가는 것 방지

• 변기 뚜껑 닫아 놓고 현관 거울 없는게 좋아

미국에서 해마다 발행되는 풍수관련 서적은 300권 이상, 독일에서는 50권 이상이 새로 발간된다.

미국과 유럽에도 풍수의 개념이 없는 것은 아니지만, 이들 나라에서 출판되는 서적에 담긴 풍수의 내용은 대부분 한ㆍ중ㆍ일 동양 3국에서 빌려간 것들이다.

반면 우리나라에서 발간되는 풍수관련 서적은 연간 집계를 잡기가 어려울 정도로 미미하다. 90년대 이후 발간된 관련 서적의 수를 합쳐 봐야 300~400권 안팎이다.

내용을 살펴봐도 남의 책을 표절하거나 비슷하게 베낀 것이 태반이고, 자기가 연구해서 쓴 책은 50권 정도에 불과하다. 다시 말해 풍수관련 연구는 서양에서 활기를 띄고 있는 반면 우리나라는 묘지풍수에 치중하고 있는 상황이다.

행정복합도시건설청 홈페이지(http://www.macc.go.kr/)로 한 번 들어가 보자.

홈페이지는 신도시가 들어 설 연기ㆍ공주에 대해 “주산(主山)은 원수산, 좌청룡은 전월산, 명당수는 금강…”이라는 풍수적 설명을 곁들이고 있다.

IT와 조선ㆍ자동차 등 첨단 산업을 앞세워 전세계 150개 나라중 GDP순위 10위권을 넘나드는 국가 기관의 홈페이지에 풍수적 관점으로 판단한 입지의 이점이 나열돼 있는 것이다. 그런가 하면 같은 기관 자문위원으로 풍수전문가가 활약하고 있기도 하다.

이 번엔 정ㆍ재계로 고개를 돌려 보자.

김두규(48) 우석대 교수의 책 ‘13마리 용의 비밀’에 따르면 전직 대통령 중 한 명은 조부의 유골을 남의 땅에 암장(暗葬)후 대통령이 됐는가 하면, 그걸 본 또 다른 유력인사는 지관을 헬리콥터에 태워 명당을 찾아낸 끝에, 기어이 권좌에 올랐다.

또 김대중 전 대통령이 동교동에서는 대통령이 될 수 없다는 이야기를 듣고 일산으로 이사를 한 후 청와대에 입성한 것은 유명하다.

정치인들의 풍수에 대한 집착은 여기서 그치지 않는다.

묘를 쓰면 후손 중에 전 세계를 다스릴 지도자가 나온다는 천하의 명당 ‘자미원’(紫薇垣)이 있다는 충청도 지방에는 이름만 대면 알 만한 다수의 정치인들이 선영을 가지고 있다. 또 오는 12월 대선을 향해 뛰는 인사들 중 대부분은 조상의 묘를 조성하면서 지관의 힘을 빌어 발복을 노리고 있음은 물론이다.

풍수를 중시하는 경향은 재계에서 절정을 이룬다.

고인이 된 SK그룹의 최종현 회장은 웬만한 전문가 수준이었고, 롯데그룹 신격호 회장도 풍수에 일가견이 있다.

이밖에 다른 재벌가들도 총수의 자택이나, 사옥입지 선정시 풍수적 환경을 중시하고 있는 것은 주지의 사실이다.

그렇다면 풍수의 효과는 실제 있고, 또 믿을 만 한 것일까? 아니면 힘 있고, 가진 자들의 머릿속에 자리한 신기루일 뿐일까? 이번 주 리빙앤조이는 전설 같고, 우화 같지만 지도층과 상류층이 신봉해서 더욱 솔깃한 풍수 세계로의 여행이다.

풍수의 기원은 중국이다.

하지만 중국은 나라가 커서 지역마다 풍수의 내용이 다르다. 우리나라만 해도 경상도와 전라도의 풍수가 다르다. 지역에 따라 풍수가 달라지는 이유는 지형지세의 차이 때문이다.

뿐만 아니라 사회성과 역사성이 강한 풍수는 시대에 따라 그 성격이 달라진다. 고려의 풍수와 조선의 풍수가 다른 것도 그 때문이다.

국교가 불교였던 고려는 화장(火葬)이 보편적인 장례 방식이어서 묘지 풍수가 없었지만, 조선시대는 신체를 부모님으로부터 받은 거라는 생각이 강해 매장을 중시했다. 우리나라에서 묘지 풍수가 발달한 이유다.

풍수는 주거 형태에 따라서도 변한다. 아파트가 새로운 주거형태로 자리를 잡다 보니 과거의 풍수 이론으로는 설명할 수 없는 부분도 생기고 있다.

그렇다면 이렇듯 변화를 거듭하는 풍수는 과연 합리적인 개념일까?

김두규 교수는 이 같은 질문에 대해 다음과 같이 답했다.

■여의도 국회가 시끄러운 이유

"풍수는 조선시대 중인들을 대상으로 치르던 과거시험으로, 잡학과에 설치됐던 지리, 의학, 명리, 역관중 한 과목이었다. 그래서 지관이 되면 궁궐터부터 묫자리 선택까지 다양한 일을 했다. 하지만 왜정때 일본이 이를 미신으로 치부했고, 해방 후에는 서양문물에 밀렸다. 그렇다고 풍수가 퇴락한 학문이냐면 그렇지 않다. 행정중심복합도시 건설청에는 토목, 건축, 조경 등의 전문가가 모인다. 여러 분야의 전문가들은 대개 자기 분야에만 집착하지만 풍수에 관한 한 모두 '필요하다'는 공감대를 형성하고 있다. 또 당신이 이야기 한 합리는 개념의 문제다. 그리스의 의사 히포크라테스는 어느 지역을 가든 그 지역의 물과 흙과 공기를 알아야 환자를 치료할 수 있다고 했다. 이 같은 생각은 로마의 건축학자 비트리비우스의 건축십서에 그대로 반영돼 '방향성과 물을 따져야만 도시건설을 할 수 있다'는 원칙을 남겼다"

그의 말 처럼 서양에서는 물과 흙과 공기를 중시한 반면 산악국가인 우리나라는 바람(風)과 물(水)을 중시했다. 그 같은 개념이 이어지면서 묘지 풍수가 발달하고 도시 풍수 등은 약해졌다.

어쨌든 동서양을 막론하고 풍수는 땅의 성격을 파악하는 학문으로 자리 잡았다. '땅의 성격을 파악해서 어떤 사람들이 살 것인가를 결정하자'는 것이었다.

여의도를 예로 들어보자.

여의도는 서울에서 바람이 가장 센 곳이다. 바람이 세면 바람 따라 흘러가는 것이 풍문이다. 그래서 여의도에는 풍문의 진원인 연예인들이 일을 하는 방송국이 있다.

또 모래 땅의 속성은 흩어지는 것이다. 재물은 흩어져야 순환한다. 그래서 금융기관이 모여드는 것은 당연하다. 그런데 문제는 국회의사당이다. 의견을 수렴해야 하는 국회의사당이 여의도에 있어 정치가 바람 잘 날이 없다는 것이다.

그런가 하면 일부 술사(術士:지관의 다른 표현)들은 시내 유명 건물에 입주한 업체들의 연쇄 도산을 풍수적 관점으로 풀이하기도 한다.

첨단 디자인으로 보는 위치에 따라 모양이 바뀌는 서울시내 요지의 A빌딩은 모습은 아름다울지 모르지만 풍수적 관점에서는 불안한 형상이다. 그래서 주인이 자주 바뀐다.

물론 풍수에 미신적인 요소가 없다고 부정할 수는 없다.

풍수이론은 오래 전에 성립된 것이라 과학이 발달한 현대에서는 미신적 요소가 돋보일 수도 있다.

김두규 교수는 이에 대해 "풍수에는 미신적인 요소 보다 과학적이고 합리적인 부분이 더 많다. 예를 들어 과거 토목이 발달하지 않았을 때는 주거지로 물이 감싸 도는 곳을 선호했다. 그 곳은 지반이 단단했기 때문에 감싸 도는 물의 흐름에도 침식되지 않을 수 있었다. 때문에 농사를 지속적으로 지어 부를 축적할 수 있었던 것이다. 이 처럼 터를 어떻게 잡느냐에 따라 생활의 질이 달라진다. 배산임수(背山臨水)도 같은 경우다. 뒤에 산이 있으면 바람을 막을 수 있고, 나무를 해 난방을 할 수 있었다. 또 물이 앞에 있으면 식수가 해결됐고, 농수 걱정이 없었다. 풍수는 과학성과 합리성의 소산이다"라고 말했다.

그의 주장에 따르면 풍수는 기능적이고 정치적이기도 하다.

"고려는 풍수지리를 앞 세운 삼경제도를 시행, 도읍이 3개나 있었다. 왕권이 약해지면 호족세력의 연합체 형태로 운영됐던 고려는 삼경제도로 권력을 분산시켰다. 그런 차원에서 보면 삼경제도는 요즘 거론되는 행정수도 및 복합도시와 유사하다"고 그는 말했다.

그의 주장을 뒷받침이라도 하듯 지난 5월 23일자 도하 각 신문에는 "오는 2011년부터 우리나라 인구의 절반이 수도권에 거주할 것"이라는 기사가 실렸다. 인구 분산 및 행정수도 혹은 행정복합도시의 필요성이 부각되는 부분이다.

김교수는 이와 관련 "행정수도는 인구 분산, 부동산가격 안정, 권력 분산을 위한 탁월한 방법이었다"며 "혹자는 행정수도를 남쪽에 건설한 후 통일이 되면 어떻게 할 거냐고 하는데 남한 인구가 많고 산업시설이 많아 균형 발전을 저해할 가능성은 없다"고 말했다.

그는 "행정수도 건설쪽으로 결정이 났으면 수도권 부동산 값이 안정되고, 경제력과 권력이 분산됐을 것"이라며 "행정수도가 대전 이남인 영동,옥천 정도 였으면 영호남이 가까워 성공했을 테지만 행정수도 후보지가 대전 이북이어서 영호남의 지지를 받는데 실패한 것 같다"고 아쉬워 했다.

■집터와 부귀영화의 관계

그는 부동산의 부가가치를 높일 수 있는 풍수 활용법과 관련 "땅이나 건물을 살 때 물길, 위치 등을 감안해서 땅을 선택한다면 재운, 명예운 등을 높일 수 있다"고 말했다.

물길의 방향이 살고 있는 집이나 땅을 향해 들어오느냐, 빠져나가느냐가 중요한데 물이 들어오는 방향이 마주 보이면 재물이 들어온다고 보는 것이다.

그렇다면 이 대목에서 다시 궁금한 점이 생긴다.

극단적으로 가정해 나쁜 짓으로 돈이나 권력을 쥔 사람이라도 명당에 선영을 모시고, 좋은 집터에 살기만 하면 발복할 수 있을까.

"나쁜 짓을 한 사람이 조상 묘를 잘 쓴 것 만으로 부귀영화를 누려서는 안 된다. 하지만 풍수는 도덕적 개념이 아니다. 그런 부분에서 풍수는 비난 받아야 할 부분이 있다. 그런데 송대 이후 발간 된 관련 서적에는 인과응보적 개념이 담겨있다"고 김교수는 답했다.

그는 "명당 찾기에 연연하기 보다는 기존의 지형을 보완하는 것이 바람직하다"며 다음과 같이 말했다.

"풍수에서 완전한 땅은 없다. 그래서 완전한 땅으로 보완하는 조경을 통해 지형을 바꾸어야 한다. 어떤 나무를 어디에 심어 기존 지형의 약점을 보완할 것인지를 정하는 것이 비보진압(裨補鎭壓)풍수다. 고려 때 비보진압이 발달했지만 조선 때는 묘지풍수에 치중, 침체됐었다. 풍수에도 미신적인 요소가 없다고 부정할 수는 없다. 하지만 마르크스 이론을 예로 들어보자, 맑시즘도 어찌 보면 신념과 관념의 체계다. 풍수에 있어서도 부모의 묫자리나 집터가 좋다고 생각하면 그 생각만으로도 모든 일이 잘 풀릴 수 있다."

입력시간 : 2007/05/31 11:07