홈

경제·금융

경제·금융일반

공정위 색깔이 바뀌고 있다

입력2009.11.08 17:48:18

수정

2009.11.08 17:48:18

카르텔 근절을 정책의 화두로 친서민행보 靑과 '코드맞추기'<br>"공정위는 총괄적 시장 수호자" 기업 상대하는 모습도 달라져

공정거래위원회는 참여정부 출범 직후 이른바 '시장개혁 3개년 로드맵'을 내놓고 재벌을 강하게 옥죄었다. 출자총액 규제 등을 잇따라 내놓으면서 '재계의 저승사자'라는 별칭을 얻기도 했다.

6년여가 흐른 지금 공정위가 색깔을 완전히 바꿔가고 있다. 정책의 다수가 서민생활에 집결되면서 '소비자보호위원회'로 이름을 바꿔야 하는 것 아니냐는 얘기까지 나오고 있고 기업을 상대하는 주제와 모습도 확연히 달라졌다.

정호열 공정위원장이 취임 100일을 맞은 지난 6일 한 당국자는 "공정위에서는 이제 카르텔(담합) 조사국이 핵심 조직이 됐다"고 촌평했다.

같은 날 정 위원장은 한 강연에서 카르텔 근절을 화두로 내걸었다. 공정위가 이처럼 카르텔을 정책의 최전선으로 꺼낸 이유는 무엇일까.

공정위가 카르텔에 집중하기 시작한 것은 청와대와의 코드 맞추기에서 시작됐다. 대통령의 친서민 행보가 본격화하면서 서민 민감 분야에 손을 대기 시작한 것이다.

하지만 속을 들여다보면 공정위의 존립 자체와 연결돼 있다는 시각도 설득력을 지닌다. 과거 10년 동안 공정위의 타깃은 '재벌의 지배구조'였다.

하지만 기업들이 자율적으로 지주회사 전환 등 지배구조 선진화에 나서면서 공정위의 전통적인 정책은 의미를 잃어버렸다. 출자총액 규제 대상으로 남아 있는 기업들이 극소수에 달하자 공정위 당국자는 "이러다가 조직의 존립 목적이 사라지는 것 아닌가"라는 말을 꺼내기도 했다.

이런 시점에서 자연스럽게 손길이 간 것이 '카르텔'이다. 더욱이 여기에는 기업들의 정교한 담합 형태가 연결돼 있다. 서민 코드를 맞추면서 기업에 대한 규율자로서의 역할을 동시에 할 수 있는 정책의 툴이 만들어진 것이다.

정 위원장이 최근 강연에서 카르텔 근절을 강조하면서 "혹자는 공정위가 '시장의 규제자'라는 그릇된 인식을 갖고 있지만 공정위는 시장의 올바른 질서를 형성ㆍ유지하는 '총괄적 시장 수호자'"라고 표현한 것도 같은 줄기다.

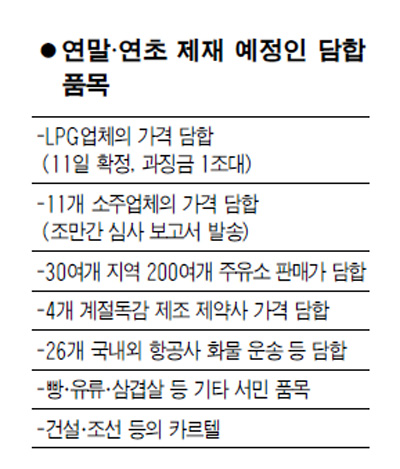

실제로 공정위는 연말로 다가서면서 서민생활과 밀접한 전 업종으로 칼끝을 겨누고 있다. 11일 전원회의를 열어 6개 LPG 업체들의 가격담합에 1조원대의 과징금을 부과하는 방안을 확정하는 데 이어 11개 소주 업체의 담합을 제재하는 심사 보고서를 조만간 업체들에 보낼 계획이다.

빵과 우유·주유소·삼겹살과 같은 서민품목의 담합행위에 대한 제재안이 연내 순차적으로 나온다.

공정위의 정책 전환은 국제 카르텔로도 연결되고 있다. 화물 운송과 의약 분야에서 외국의 특허권 남용 등 정책 구사의 외연은 갈수록 넓어지고 있다.

기업을 상대하는 공정위의 모습도 변하고 있다. 정 위원장은 이번주부터 본격적으로 재계 인사들과 만난다. 정 위원장은 재계와의 만남 주제를 기업의 지배구조 등이 아닌 카르텔로 지목했다.

그는 "건설과 조선업 등 일부 업종에서 카르텔이 몸에 밴 관행으로 남아 있다"고 말했다. 공정위의 한 당국자는 "기업의 지배구조 문제 등은 이제 시장의 판단에 맡겨도 되는 시점"이라며 "공정위는 이제 기업이 시장 질서를 어지럽히는 것에 대해 조정을 해주는 '마켓 컨트롤러'가 될 것"이라고 했다.

<저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지>