■ 비정규직보호법 확대적용 연기 검토<br>신규채용 줄고 처우 열악한 시간제·용역직만 증가<br>정규직과 임금격차 확대등 근무여건 양극화도 심화<br>일부 정규직 전환으로 전체적으론 20만여명 줄어

지난해 7월부터 시행된 비정규직 보호법은 일부 비정규직 근로자를 정규직으로 전환시키는 한편 상대적으로 근로조건이 열악한 일자리 위주로 비정규직 고용 형태를 바꿔놓는 결과를 초래하고 있다. 비정규직의 지속적인 감소 속에서도 시간제ㆍ용역이나 계속근무를 기대하기 어려운 근로자는 증가하고 있고 처우가 열악한 이들의 비중이 높아짐에 따라 비정규직과 정규직의 격차는 점점 더 벌어지고 있는 실정이다. 박화진 노동부 차별개선과장은 “법 시행 이후 일부 정규직 전환이 이뤄지는 동시에 신규 채용 감소와 기존 계약 해지, 불안정한 고용형태 증가 등의 ‘풍선효과’도 나타나고 있다”며 “고용 기간을 기존 2년에서 연장하는 논의도 이 같은 ‘풍선’ 압력을 줄이려는 취지”라고 설명했다.

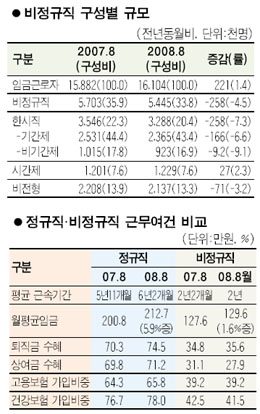

◇정규직과 ‘열악한’ 비정규직 늘어난다=통계청이 발표한 ‘경제활동인구 부가조사’에 따르면 올 8월 정규직 근로자는 1년 전보다 48만명 가까이 늘어 1,065만8,000명에 달했다. 물론 신규 채용이 늘어난 것은 아니다. 신규 채용으로 볼 수 있는 근속 1년 미만자는 2만6,000명 감소한 반면 근속 1년이 넘는 재직근로자가 큰 폭으로 늘어났다. 반면 비정규직은 지난해 8월 21만2,000명 증가에서 올해는 19만9,000명 감소로 돌아선 상태. 이 같은 현상은 비정규직 보호법 시행에 따른 정규직 전환의 영향인 것으로 풀이된다.

하지만 정규직 전환 효과가 나타나는 이면으로 남은 비정규직은 고용이 불안정하고 근로여건이 열악한 일자리 위주로 재편되기 시작했다. 비정규직 구성을 세부적으로 살펴보면 고용 안정성이 취약한 비전형 근로자는 지난해 8월보다 7만1,000명(3.2%) 줄어드는 데 그쳤고 그중에서도 용역은 4만8,000명(8.1%) 늘어난 64만1,000명에 달했다. 간접고용 형태가 늘고 있는 것이다. 또 고용이 불안한 시간제 근로자도 1년 전보다 2만7,000명(2.3%) 늘어난 122만9,000명에 달했다. 법 적용 대상 가운데 근로계약 기간이 정해져 있는 기간제나 파견근로자가 각각 6.6%, 20.2%씩 줄어든 것과는 대조적이다. 비기간제 근로자 중에서도 계약이 꾸준히 갱신되는 근로자는 18만1,000명 줄어든 반면 계속근무를 기대하기 어려운 고용불안자는 8만9,000명 증가했다.

◇정규-비정규 근무여건 양극화 심화=전체 비정규직은 줄어드는 와중에 근무여건이 열악한 비정규직이 늘어나면서 정규직과 비정규직 간 양극화는 심화되고 있다. 올해 6~8월 중 정규직 임금은 5.9% 증가한 212만7,000원에 달한 반면 비정규직 임금은 1.6% 증가한 129만6,000원에 머물러 임금격차가 지난해 8월의 73만2,000원에서 올 8월에는 83만1,000원으로 확대됐다. 특히 비기간제 근로자의 경우 이 기간 중 임금은 7.8% 감소했다.

근로복지도 열악해져 비정규직의 상여금 수혜 비중은 27.9%로 지난해 8월에 비해 3.2%포인트 낮아졌고 국민연금과 건강보험 가입 비중도 각각 지난해보다 1%포인트씩 떨어진 39%와 41.5%에 그쳤다. 이밖에 임금근로자의 평균 근속 기간은 4년9개월로 지난해 동월비 2개월 늘어난 반면 비정규직 근속기간은 2년2개월에서 2년으로 오히려 2개월 줄었다. 정규직은 평균적으로 일하는 기간이 6년2개월로 3개월 늘어났다.