우리의 식량안보 개념 사실상 '0'<br>세계적 식량위기 확산에 인도등 곡물수출 금지<br>정부 뒤늦게 해외농업개발등 대책마련 나서<br>"돈만 주면 식량 사올수 있다" 인식 바꿔야

2006년 옥수수ㆍ밀ㆍ대두 등 국제 곡물가격이 슬금슬금 오르기 시작할 때는 사태의 심각성을 몰랐다. 하지만 곡물가 급등이 급기야 늘상 사 먹는 라면ㆍ빵ㆍ과자 가격 인상으로 이어지면서 하루가 다르게 살림살이가 팍팍해지자 ‘바다건너 산불’인 줄만 알았던 식량 문제는 어느새 ‘발등의 불’로 옮겨 붙었다.

연간 1,500만톤, 필요 식량의 70%를 외국에서 수입해야 먹고 살 수 있는 나라인 대한민국에서 안정적인 먹거리 확보는 경제 안정을 넘어서 생존의 필수조건이다. 그간 석유ㆍ천연가스 등 부족한 에너지자원의 해외시장 개척과 연구개발에는 투자를 아끼지 않았지만 우리의 식량안보 개념은 사실상 ‘제로’에 가까운 실정이다.

사태의 심각성을 인식한 정부가 농수산식품부를 중심으로 태스크포스를 가동, 해외 식량 투자와 청보리 재배 면적을 10배 이상 늘리는 등 국내 사료용 곡물 재배 확대 등을 모색하고 있지만 잃어버린 식량주권을 어느 정도 회복할 수 있을지 알 수 없는 것이 현실이다.

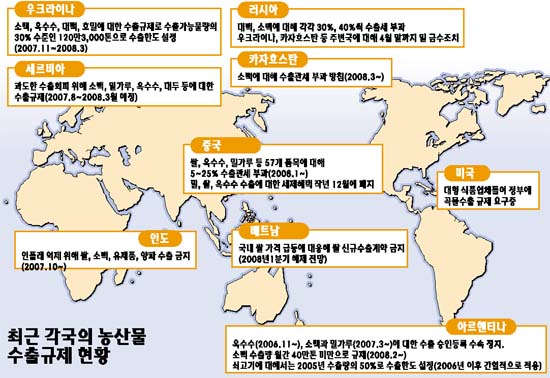

◇수급 악화…식량자원주의 확산=지난 26일 세계 6위의 밀 수출국인 카자흐스탄이 오는 3월부터 밀 수출관세를 부과하겠다는 계획을 발표해 밀 가격 폭등을 부추겼다. 앞서 올 1월1일 중국 상무부는 밀과 옥수수ㆍ콩 등에 최고 25%의 수출관세를 부과하는 긴급 조치를 발표했고, 러시아도 밀에 대해 높은 수출세를 매기고 있다. 인도 등은 아예 일부 곡물 수출을 금지하고 있다.

주식으로 삼는 곡물이 시장에 풀리지 않자 식량 수입국에서는 경제불안과 소요가 끊이지 않는다. 인도네시아에서는 1월 콩 가격 급등으로 식품회사 공장 가동이 중지되자 이에 항의하는 노동자들이 거리로 쏟아져 나왔다. 작년 멕시코에서도 옥수수 값 급등이 시민들의 시위를 촉발했다. 유엔식량계획(WFP)은 최근 인도네시아ㆍ멕시코 등이 곡물가 급등에서 비롯된 기아의 직격탄을 맞고 있다고 경고했다. 우리나라도 겁 없이 오르는 생필품 가격에 서민경제가 흔들리고 있다.

세계 식량위기의 불길은 이미 걷잡을 수 없이 번져가고 있다. 인도ㆍ중국 등 신흥국의 경제성장과 바이오 연료용 곡물 소비 급증으로 곡물 수요는 꾸준히 늘어나는 반면 수출국의 기상이변과 재배면적 감소, 식량을 무기삼아 영향력을 과시하는 일부 수출국들의 식량자원주의로 공급량이 줄어들어 곡물가격이 치솟은 탓이다. 국제 밀 가격은 올해 들어서만 두 배 이상으로 뛰었고, 옥수수ㆍ콩 값도 사상 최고 수준에서 거래되고 있다.

앞으로도 상황이 나아질 여지는 많지 않다. 한국농촌경제연구원은 올해(2007년9월~2008년8월) 세계 곡물 소비량이 20억9,690만톤으로 사상 최고치를 기록하면서 향후 10년간 곡물가 고공행진이 이어질 것으로 내다보고 있다. 곡물가 상승이 물가를 끌어올리는 ‘애그플레이션(agflation)’ 현상은 당분간 고착화할 전망이다.

◇뒤늦게 고개 든 식량안보 논의=치솟는 물가 때문에 서민경제가 실질적으로 압박받기 시작하자 그동안 농업에 무관심하던 우리나라도 뒤늦게 식량안보 논의가 일기 시작했다. ‘애그플레이션’이 진전되면서 그동안 도외시되던 농업의 가치가 재조명받고 있는 것이다.

농림부는 19일 해외농업포럼 창립회의를 열고 곡물시장 불안에 대비한 해외농업 개발 방안 모색에 나서기로 했다. 또 태스크포스를 가동하고 있다.

일단 농수산식품부는 곡물가 상승과 관련, 현재 ▦사료ㆍ비료 지원 ▦해외농업개발 ▦ 국내 중장기 대책 등 세 개 부문의 태스크포스를 가동하고 있다. 여러 방안 중 하나로 정부는 보리 및 쌀 수요 감소로 늘어난 휴경지를 활용, 지난해 말 현재 14만5,000ha에 불과한 사료작물 재배 면적을 2015년까지 24만ha로 66% 늘릴 계획이다. 특히 값은 저렴하지만 영양면에서 수입 사료와 대등한 청보리의 경우 재배 면적을 9,000ha에서 10만ha로 거의 10배까지 확대한다는 계획이다.

박현출 농림부 농업구조정책국장은 “식량안보는 국내 농지 확보, 해외 농업개발, 안정적인 수입경로 확보(유통)라는 세 가지 축으로 이뤄져야 한다”며 “해외농업개발이 장기적으로 매우 유효한 수단임은 틀림없지만 곡물 수출입 자체가 중단되는 극단 상황을 감안할 때 최소한의 국내 농지 확보와 생산성 증대가 무엇보다 중요한 식량안보 수단”이라고 강조했다.

하지만 무엇보다 중요한 것은 식량안보에 대한 인식이다. 성진근 충북대 명예교수는 “세계가 식량위기 국면에 접어들었다고 우리가 당장 굶어죽지는 않는 것처럼 식량안보는 하루아침에 어떻게 될 문제가 아니다”며 “곡물가격이 올랐다고 대응에 나서는 것보다 식량은 돈만 주면 얼마든지 사올 수 있다는 인식을 바꾸는 것이 중요하다”고 강조했다.