|

|

통상임금 문제가 우리 사회의 뜨거운 관심사로 부상하면서 이를 둘러싼 논란이 갈수록 증폭되고 있다. 통상임금의 범위를 놓고 정부의 행정해석과 법원 판례가 엇갈리는 가운데 지난 8일 댄 애커슨 GM 회장이 미국을 방문하고 있던 박근혜 대통령에게 투자의 전제 조건으로 통상임금 문제 해결을 언급하면서 노동계와 재계의 갈등이 더 깊어지는 양상이다. 부랴부랴 대책 마련에 나선 정부는 다음달부터 통상임금 문제에 대한 본격적인 논의를 시작하기 위해 대화 테이블에 노사 양측을 부르기는 했으나 얼마나 성과를 낼지는 장담하기 어려운 상황이다.

통상임금 문제의 핵심은 정기 상여금과 다양한 수당 등을 통상임금에 포함시킬지다. 근로기준법 제56조에 따르면 사용자는 연장·야간·휴일근로 등의 초과근로 수당에 대해 50% 이상을 가산해 지급하도록 돼 있다.

고용노동부는 근로기준법 시행령 6조의 '통상임금 산정지침'을 통해 '통상임금은 고정적·정기적·일률적으로 주는 시급과 일급, 주급, 월급 또는 도급 금액을 말하며 상여금이나 장기근속수당 등은 포함되지 않는다'고 규정하고 있다. 고용부는 이 같은 지침에 근거한 행정해석을 1990년 이후 20년 넘게 고수해왔다.

통상임금의 주요 키워드는 1임금 지급기(한 달 주기), 정기성, 일률성, 근로 대가성 등인데 이에 따라 1990년대 초반까지 법원도 통상임금에 상여금과 수당은 포함되지 않는다는 판결을 지켜왔다. 가족수당ㆍ휴가비 등의 수당은 근로에 대한 대가가 아니고 분기 또는 2~3개월에 한 번 나오는 상여금은 1임금 지급기를 충족시키지 못한다는 논리다.

하지만 1990년대 중반 이후 법원은 통상임금의 기준을 점차 유연하게 해석하기 시작했다. 대법원은 1996년 1개월을 초과하는 기간마다 지급되는 것이라도 정기적ㆍ일률적으로 지급되면 통상임금으로 봐야 한다는 판결을 내렸다.

지난해 2월 한국GM 관련 소송에서 인천지법은 "휴가비ㆍ귀성여비ㆍ선물비 등도 넓게 보면 근로에 대한 대가"라며 통상임금으로 인정하는 판결을 내렸다.

모든 임금은 근로자가 사용자의 지휘를 받으며 근로를 제공하는 것에 대한 대가를 의미하므로 단순히 근로자로서의 지위에 의해 발생하는 생활보장적 임금이란 있을 수 없다는 게 요지다.

정기상여금에 있어 기존 판례는 지급 여부와 지급액이 근로자의 재직기간ㆍ근무성적 등에 좌우되기 때문에 최근까지도 통상임금에 포함시키지 않았으나 지난해 3월 대법원은 "금아리무진의 경우 상여금이 재직자는 분기별로, 퇴직자는 월별로 계산해 지급한다는 규정이 있어 근무성적 등에 따라 지급 여부가 좌우되지 않으므로 통상임금 범위에 포함된다"는 판결을 내렸다.

금아리무진 판결과 박 대통령의 방미 중 통상임금 언급 발언 이후 통상임금 관련 소송이 줄을 잇고 있는 실정이다. 15일 대법원 법원행정처에 따르면 대법원에만 통상임금 관련 소송이 11건 계류돼 있고 전국 법원에는 확인된 것만 60여건에 달한다. 여기에다 아직 확인되지 않은 소송까지 포함하면 100건이 훌쩍 넘을 것이라는 것이 법조계 안팎의 전망이다.

그렇다면 정기 상여금을 통상임금에 포함시킬 경우 기업의 인건비 부담은 얼마나 늘어날까. 고용부가 2008년 근로자 연간 총급여 구성비를 조사한 결과 근로자의 임금 중 기본급의 비율은 54.1%밖에 안 됐다. 반면 고정 상여금 비율은 기본급의 4분의1이 넘는 15.1%에 달했다.

이에 따라 기업이 일단 수당을 제외하고 통상임금 범위에 정기 상여금만 포함시켜도 1년에 추가로 부담해야 할 비용이 8조8,600억원이 넘는 것으로 추정된다.

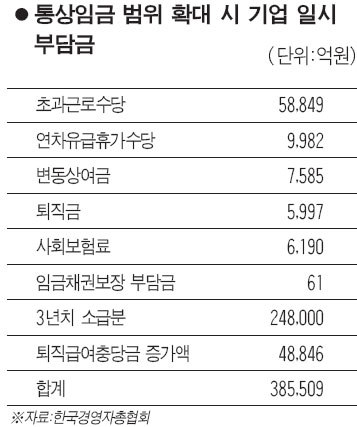

소송에서 진 기업이 대가로 치러야 할 금액의 경우 역시 3년간의 소급분과 퇴직급여 충당금을 합하면 판결 당해 연도에 발생하는 비용이 무려 38조5,509억원에 이를 것으로 전망된다.

3년간 소급분을 받는 이유는 근로자들이 통상임금 소송을 제기했을 때 인정되는 임금채권 소멸시효가 3년이기 때문이다.

재계는 통상임금 범위 확대가 추가 비용 부담뿐 아니라 결과적으로 일자리를 감소시키는 결과도 함께 초래할 것이라고 우려한다. 경총은 통상임금 산정 기준이 바뀔 경우 앞으로 5년간 71만~80만개의 일자리가 사라질 것으로 내다보고 있다.

경총의 한 관계자는 "예기치 못했던 기업의 엄청난 인건비 부담이 투자의욕을 꺾어 결국 일자리 창출에도 부정적 영향을 미칠 수밖에 없다"고 말했다.