작년 유전사업 24건중 22건이 탐사광구<br>전세계 네트워크 잇는 전문인력 육성 시급<br>대규모 투자 소신 추진할 제도적 틀도 갖춰야

성공률 5% 불과한 탐사사업 치중

작년 유전사업 24건중 22건이 탐사광구확보 유전도 정정불안한 아프리카·중앙아시아 몰려전문인력 육성·투자환경 개선 급선무

손철 기자 runiron@sed.co.kr

7일 정부가 발표한 제3차 해외자원개발계획은 탐사광구 개발에만 의존해 유전개발 투자가 제대로 된 포트폴리오를 갖추지 못하고 있다는 지적을 받고 있다. 참여정부 들어 노무현 대통령이 의욕적으로 자원외교에 나서 적잖은 성과를 거뒀지만 전문인력과 투자환경이 낙후돼 여전히 석유ㆍ가스의 국가자립도 향상은 먼 길이 됐다. 해외자원개발을 활성화해 에너지 독립을 앞당기려면 소신 있게 투자할 수 있는 제도적 틀을 갖추고 고급 전문인력 육성에 더 많은 재원을 쏟아야 한다는 지적이다.

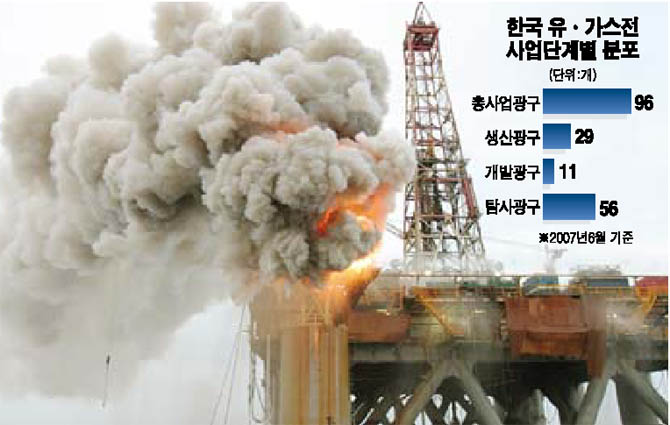

◇탐사사업에 치중한 유전개발의 한계=참여정부 들어 우리나라가 해외에서 확보한 유전의 추정매장량은 107억배럴. 이전 정부를 모두 합해도 52억배럴에 불과했음을 감안할 때 획기적 성장을 기록했다.

그러나 사업을 하나씩 뜯어보면 그 질이 썩 좋지는 못하다. 대부분의 확보 유전이 원유부존을 확신할 수 없는 탐사사업이었다. 탐사유전은 원유부존 가능성이 20~30%에 불과할 뿐 아니라 본격적인 투자를 해 상업적으로 성공할 확률이 5%에 불과하다는 게 업계의 중론이다. 반면 지난해 우리나라 신규 유전사업 24건 중 22건이 탐사광구였고 올들어 상반기에도 전체 16건 중 11건이 탐사사업이다. 매년 1~2건의 생산유전이 확보되고 있지만 이마저도 규모가 작은 것이 대다수다.

참여정부가 그동안 전세계에서 확보한 수십개의 유전 중 주요 5대 대형유전으로 꼽는 러시아 서캄차카, 카자흐스탄 잠빌, 나이지리아 해상광구, 우즈베키스탄 아랄해 가스전, 아제르바이잔 이남광구도 모두 탐사광구다. 5대 광구의 추정매장량을 합치면 100억배럴이 넘고 우리측 지분만 따져도 37억배럴에 이르지만 성공 여부를 점치기는 시기상조다. 정부는 특히 이들 5대광구가 오는 2013년 이후에 생산에 돌입할 것으로 예상했지만 실제 생산연도는 '신도 점치기 쉽지 않다'는 게 유전개발업계의 평이다. 더욱이 5대 유전은 아프리카ㆍ중앙아시아 등 정정이 불안해 사업상 돌발변수가 많은 3세계 국가에 몰려 있다.

◇전문인력, 투자환경 업그레이드 시급=정부도 전체 유전개발 포트폴리오가 성공 가능성이 낮은 탐사 부문에 지나치게 쏠려 있다는 문제의식을 갖고 지난해부터는 생산유전 매입에 적극 나서고 있다. 한국석유공사는 현재 매장량 1억5,000만배럴 규모의 생산유전 인수를 추진 중인 것으로 알려졌다.

그럼에도 불구하고 그동안 줄곧 탐사광구에 정부뿐 아니라 민간기업의 투자가 쏠린 배경은 무엇일까. 일차적으로 고유가 상황에서 정부 예산이나 기업의 실탄이 충분하지 않았다. 올 들어 정부가 해외자원개발에 9,000억원 이상의 예산을 할당하고 향후 연간 1조원 이상의 자금지원을 계획 중이지만 2005년만 해도 관련예산은 3,800억여원에 그쳤다.

하지만 유전사업에서 돈보다 더 중요하게 여겨지는 인력과 투자환경의 후진성이 석유ㆍ가스의 자립도 향상을 가로막았다는 것이 전문가들의 지적이다. 석유공사나 민간기업들이 수년 전부터 생산유전 매입을 시도했지만 유전개발과 금융에 두루 밝아 이를 감당할 만한 인재가 없었다는 것. 아울러 전문성을 바탕으로 대규모 투자를 소신 있게 할 수 있는 제도적 틀과 분위기도 조성돼야 한다고 업계는 건의했다.

한 유전개발 전문 컨설턴트는 "중국이 인수하려다 무산된 미국 9위의 석유기업 유노콜의 전문인력이 7,000여명에 달하는 반면 우리나라를 통틀어도 전문인력은 500~600여명 수준"이라며 "그나마 있는 전문인력들도 유전개발 사업에 대한 후진적 인식과 풍토로 소신껏 일하지 못하고 있다"고 말했다.

우라늄 자주개발도 실현여부 불투명…우즈벡 합작사 설립 장담 못해

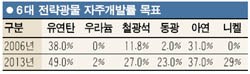

석유와 가스뿐 아니라 광물자원의 에너지 자립도 역시 정부 계획이 실현될 수 있을지는 불투명하다. 현재 정부가 전략광물로 선정, 자주개발률 목표를 밝힌 것은 유연탄ㆍ우라늄ㆍ철광석ㆍ동광ㆍ아연ㆍ니켈 등 6개다. 이 가운데 자주개발이 가장 시급한 것은 전량 해외수입에 의존하고 있는 우라늄. 국내 전력공급의 40%를 차지하고 있는 원자력발전의 연료인 우라늄의 가격은 미국ㆍ독일 등 선진국이 최근 들어 일제히 원전 건설 재개에 나서면서 천정부지로 치솟고 있다.

그러나 정부는 대통령 자원외교의 성과로 손꼽았던 카자흐스탄 우라늄광 개발사업이 일본에 넘어간 후 이렇다 할 성과를 내놓지 못하고 있다. 산업자원부는 우즈베키스탄 잔투아르 우라늄광 개발사업이 최근 사업타당성 검토에서 긍정적인 결과가 나오자 이날 발표한 해외자원개발계획 광물 부문에서 우라늄 자주개발이 오는 2013년쯤 시작돼 2016년에는 15%에 이를 것으로 예상했다. 지난해 국내 우라늄 소비량은 4,000톤가량으로 2016년에는 6,000톤이 넘을 것으로 예상되고 있다.

문제는 정부가 광업진흥공사를 내세워 우즈베키스탄 측과 연말까지 잔투아르 우라늄 개발 합작사 설립을 추진 중이지만 카자흐스탄 사업과 마찬가지로 성사를 확신할 수 없다는 점이다. 광진공의 한 핵심관계자는 "구체적인 사업계획을 놓고 우즈베키스탄 측과 논의 중이지만 우즈베키스탄이 카자흐스탄과 마찬가지로 무리한 요구를 할 가능성이 적지않다"며 "특히 우즈베키스탄은 외국인투자 환경에 있어 카자흐스탄과 비교할 수 없을 정도로 낙후돼 있어 사업이 순조롭게 진행될지 장담할 수 없다"고 말했다.

입력시간 : 2007/08/07 18:35