|

|

중고 싼타페 고치려 뚜껑 열어 보니… 충격

사고이력 누락·거리 조작 판쳐 시장 커졌지만 거래 신뢰도 뚝중고차 400만 시대 업계 자정노력·규제 없이는 외국사 진출때 시장 뺏길판

맹준호기자 next@sed.co.kr

30대 남성 Y씨는 지난 2월 한 중고차 매매업체에서 아우디 'Q7' 차량을 4,750만원에 구입했다. 딜러가 이 차에 대해 '무빵차(무사고차라는 업계 은어)'임을 강조한데다 겉모습도 멀쩡해 믿고 차를 샀다. 계약시 받은 중고차 성능ㆍ상태점검기록부에도 무사고차량으로 표기돼 있었음은 물론이다.

그러나 막상 차를 며칠 타보니 의심쩍은 부분이 많았다. 아우디 서비스센터에서 정비이력을 알아보니 동승석 쪽 앞 펜더, 트렁크 리드, 뒷 범퍼가 교환된 사실이 있었다. 앞쪽 뒤쪽 모두 사고로 손상됐던 차를 속아 산 셈이다. 화가 치민 Y씨는 딜러를 찾아 따졌지만 딜러는 오리발만 내밀 뿐 아무 소용이 없었다.

40대 남성 K씨는 올해 1월 18만2,000㎞ 달린 '싼타페'를 700만원에 샀는데 곧 고장이 나 현대차 직영 서비스센터에 갔다가 이 차가 2010년 10월 주행거리 34만4,000㎞ 시점에서 수리를 받은 이력이 있다는 어처구니 없는 얘기를 들었다. 주행 거리를 절반 가까이 조작한 차였던 것이다.

'중고차 거래 400만대 시대'를 맞아 사고이력 누락, 주행거리 조작 등 속임수가 판을 치면서 불투명한 중고차 거래 관행이 개선돼야 한다는 소비자 목소리가 높아지고 있다.

4일 업계의 한 전문가는 "거대한 규모에 걸맞은 신뢰 구조가 필요하다"며 "믿을 수 있는 주체가 차를 진단하고 판매 이후에도 이를 보증하는 시스템이 시급히 정립돼야 한다"고 강조했다. 지난해 중고차 판매대수는 약 326만대로 신차 판매대수의 두 배가 넘으며 최근 3~4년 사이 급속히 규모가 커지고 있다. 올해 중고차시장은 거래 400만대 이상에 시장규모가 30조원를 넘어설 것으로 전망된다.

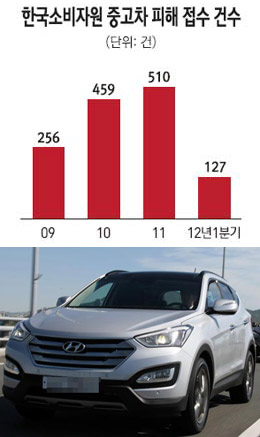

이처럼 중고차시장이 급속히 성장하고 있으나 속임수 거래관행은 좀처럼 근절되지 않고 있다. 한국소비자원에 따르면 중고차 관련 소비자 피해구제 건수는 해마다 늘어나 지난 2009년 256건에서 이듬해 459건으로 늘었고 지난해에는 510건을 기록했다. 올해 1ㆍ4분기까지 접수된 중고차 관련 소비자 피해구제 건수는 127건을 기록했다.

피해 유형 중 가장 큰 비중을 나타내는 것은 성능ㆍ상태점검기록부의 내용과 실제 차량 상태가 다른 경우로 전체의 82%를 차지한다. 구체적으로는 '양호' 표시와는 달리 성능이 불량한 경우가 47.6%, 사고이력을 고지하지 않거나 축소한 경우가 20.3%, 주행거리 차이 11.9%, 침수이력 미고지 2.3% 등이다. 통계대로라면 중고차 성능ㆍ상태점검기록부는 '거짓말 종합선물세트'라고 해도 과언이 아닐 정도다.

더 큰 문제는 소비자가 수리ㆍ교환ㆍ환불 등 보상을 받은 경우가 전체의 38.8%에 불과하다는 점이다. 소비자원 측은 "매매업자들이 보상을 거부하거나 소극적 대처로 일관하기 때문으로 풀이된다"고 설명했다.

전문가들은 중고차시장이 자정 기능을 상실한 것으로 보고 있다. 적합한 규제 없이 시장이 방치돼왔고 신뢰성을 앞세워 업계를 리드하는 대형업체가 없기 때문이다. 중고차 보증 프로그램 등을 도입해 시장에 뛰어든 대기업 계열사가 있지만 이 회사 또한 기존 관행에 가로막혀 과감한 리더십을 발휘하지 못하고 있다.

전문가들은 이 같은 불신이 한국 중고차시장을 교란시킬 수도 있다고 진단한다. 업계의 한 관계자는 "미국과 일본 등은 선진화된 시스템을 갖춘 중고차 업체들이 시장을 주도하고 있다"며 "한ㆍ미 자유무역협정(FTA) 발효에 따라 미국 업체가 한국에 진출할 경우 단숨에 시장을 장악할 것"이라고 우려했다.