|

"내가 말하고 행동하는 모든 것이 기록되는 세상에 살고 싶지 않았다." 전(前) 미 국가안보국(NSA)에드워드 스노든은 지난해 NSA가 지구의 모든 데이터를 쓸어 모아 개인들을 감시하고 있다고 폭로했다. NSA와 FBI(미 연방수사국)가 구글과 페이스북 같은 주요 IT기업의 중앙 서버에 접속해 각종 로그 데이터(데이터 장애 발생 직전의 상태로 복원하는 데 필요한 정보)를 수집, 분석해오고 있었다는 것이다. 전 세계 일반인의 통화, 이메일, 신용카드 기록, 검색기록 등이 불법적으로 유출된 꼴이다. 바로 세간을 떠들썩하게 했던 '프리즘 프로젝트'다. 2001년 9·11 사태 이후 '테러와의 전쟁(War On Terror)'을 보다 효율적으로 수행한다는 명목으로 가동된 이 프로젝트는 정보 독점으로 사회를 감시·통제하는 권력, 즉 '빅 브라더'의 부활을 다시금 알리는 신호탄이 됐다.

그러나 '프리즘 프로젝트'의 표피가 세상에 드러나고 이에 대한 전 세계 시민들의 반응은 의외로 차분했다. 한 설문조사에 따르면, 심지어 미국 국민의 60%는 스노든이 '국가안보에 부정적인 결과를 초래했다'고 응답했다. 국가안보를 위해 NSA의 감시활동이 묵인될 수 있다고 여기고 있다는 말이다. 자유와 권리를 소중히 여긴다는 근대 시민들이 왜 '빅 브라더 부활'에는 이토록 뜨뜻미지근한 반응을 보이고 있는 것일까?

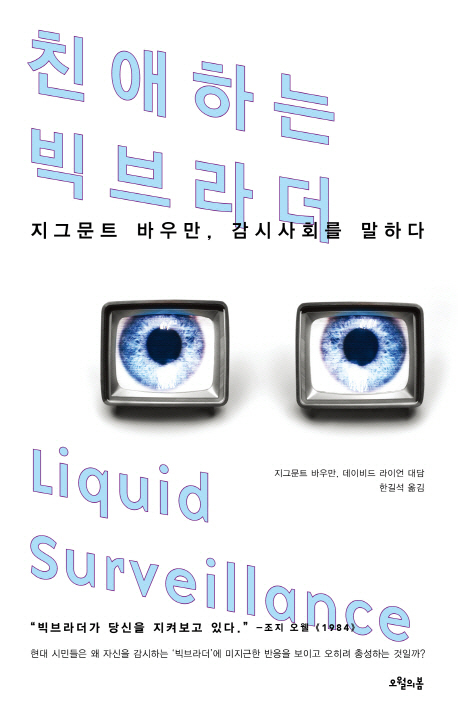

책은 이 같은 물음에서 시작된다. 사회 사상가 지그문트 바우만과 감시사회 전문가 데이비드 라이언의 대담을 엮어 오늘날 '감시사회의 본질'을 이야기한다. 왜 우리는 감시사회에 침묵하고 협조하는지에 대한 물음에 지그문트 바우만의 '유동하는 현대(Liquid Modernity)'라는 개념을 가져와 오늘날 '빅 브라더'의 특징을 정의했다.

오늘날의 감시는 조지오웰이나 푸코 등이 상상했던 '단단히 고정된' 파놉티콘(소수가 다수를 주시)적 감시가 아닌 '유동하는 현대'에 맞는 몇 가지 독특한 특성을 갖추게 됐다. 거대한 억압적 통치 기구에 의해 감시 사회가 구현되는 것이 아닌 각 개체들의 자발적 참여를 통해 의도치 않게 작동된다는 점이다. 우리는 트위터·페이스북 등 SNS(소셜네트워크서비스)를 통해 자신이 어디서 무엇을 먹고 무엇을 소비했는지 스스로 노출시킨다. 또, 편리·안전·돌봄이라는 이익을 이유로 부지불식간 자신의 신상 정보와 행동 궤적을 자발적 혹은 자동적으로 노출시킨다. '스스로 감시하도록 만든다(Do It Yourself·DIY)'는 게 오늘날 '빅 브라더'의 새로운 특징이라는 말이다.

국가는 시민이 자발적으로 제공한 개인정보를 기초로 해 테러용의자나 소위 '사회적 쓰레기들'을 정상인들과 구분해 배제한다. 기업은 자동으로 제공된 신상 정보를 통해 소비 능력을 상실했거나 정상적인 소비를 지속할 능력이 없는 이들을 선별해 서비스 제공에서 배제한다. 배제의 공포, 국가나 기업이 제공하는 '서비스'에서 누락되지 않기 위해 뭇 사람들은 또 경쟁하고 개인정보를 부지불식간 흘린다. 누구도 이 관계에 의문을 품지 않고, 다만 서비스 제공 기간을 갱신해 자신이 아직 사회에 쓸모 있음을 증명하는 데 전력을 다한다.

오늘날 감시사회, '빅 브라더'의 문제는 이처럼 감시 주체의 권력 의지만이 아니라 시민들이 감시에 '자발적'으로 동의하고 누구도 감시에 도덕적 의문을 적극적으로 품지 못한다는 데 있다고 저자들은 꼬집는다. 소수가 다수를 주시하는 '파놉티콘'보다 오늘날의 '빅 브라더'가 더 섬뜩하게 다가오는 이유다. 1만 5,000원.