|

FLM·SVP 복합체 많아지면 기온 낮다고 느껴 꽃 늦게 피고

유전자 이상땐 시기 변화 없어

작물 생산성 향상 실마리 제공… 환경 모니터링 센서 활용 기대

해마다 벚꽃이 피는 시기는 조금씩 달라진다. 우리가 봄이라고 인지할 정도로 기온이 높아지는 시기가 매년 다르기 때문이다. 그렇다면 벚꽃은 어떻게 이처럼 주변 온도를 인지할까. 비밀은 식물에 존재하는 두 개의 단백질인 FLM(Flowering Locus M)과 SVP(Short Vegetative Phase)가 결합해 형성되는 복합체에 있다.

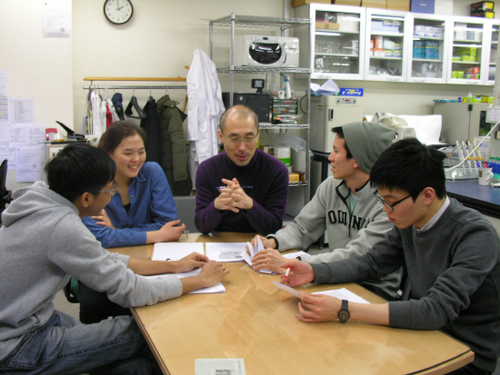

4월 이달의 과학기술자상 수상자로 선정된 안지훈 고려대 생명과학과 교수 연구팀은 이 복합체가 만들어지면 꽃이 늦게 피고 그렇지 않으면 개화시기가 앞당겨진다는 것을 알아냈다. 두 개의 단백질로 뭉쳐진 복합체의 형성 여부가 기후 변화 감지의 센서 역할을 한다는 사실을 규명해낸 것이다.

연구팀은 57종의 애기장대를 16도와 23도에서 생장시키고 언제 꽃이 피는지를 살펴봤다. 그 결과 20도 이하로 낮아지면 FLM이라는 단백질이 SVP와 복합체를 이뤄 개화를 앞당기는 유전자의 발현을 억제해 꽃이 늦게 핀다는 것을 알아냈다. 반면 온도가 높아지면 SVP 단백질이 세포 내 쓰레기 처리장인 프로테아좀에서 빠르게 분해되면서 FLM과 복합체를 이루지 못해 꽃이 빨리 핀다는 사실을 발견했다.

이 같은 메커니즘으로 온도가 낮아지면 꽃이 늦게 피는 정상 애기장대와 달리 FLM이나 SVP 유전자에 이상이 생긴 돌연변이 애기장대의 경우 온도가 높아져도 빨리 꽃이 피지 않고 온도가 낮아져도 꽃 피는 시기가 늦어지지 않았다. 온도변화에도 불구하고 개화시기에 변화가 발생하지 않은 것이다. 안 교수는 "FLM과 SVP 복합체는 식물의 온도계 단백질인 격"이라며 "복합체가 많아지면 식물체는 현재 기온이 낮다고 느끼고 복합체의 양이 줄어들면 현재 기온이 높다고 느낀다"고 설명했다.

다시 말해 꽃을 피우는 고등식물의 경우 온도의 변화에 따라 개화시기를 유연하게 조절한다는 얘기다. 온도가 낮아지면 자손을 남기기에 적당한 환경이 아니라고 판단해 자신의 생활사를 연장하는 쪽으로, 즉 개화를 늦추는 방향으로 생장한다는 것이다. "생명체가 자신을 둘러싼 환경의 변화를 알아채고 적응하는 것은 어쩌면 당연한 일인 것처럼 보입니다. 환경요인 가운데 빛과 온도·공기 등이 주요한 요인이라고 할 수 있는데요. 온도는 계절의 변화와 맞물려 늘 변하기 때문에 특히 중요합니다."

안 교수가 온도계 단백질에 대해 관심을 갖기 시작한 것은 지구 온난화로 야기되는 악영향을 완화할 수 있는 생물학적인 방법을 찾고 싶어서였다. "이산화탄소를 제거하는 방법 가운데 가장 환경친화적이며 저비용·고효율적인 방법이 바로 광합성입니다. 광합성은 어떠한 오염도 없이 대기 중의 이산화탄소를 흡수해 산소를 만들어내기 때문이죠. 그런데 기온의 급격한 변화는 광합성 효율을 감소시킵니다. 다량 축적된 이산화탄소를 제거해야 할 광합성 반응이 줄어드니 악순환의 연속이 되는 것입니다."

개화시기를 결정하는 복합체의 존재 규명은 안 교수의 집념의 결과물이기도하다. "어찌 보면 단순한 일인데 모여서 대단한 결과를 만들어내지요. 미국 솔크 연구소에서 개화시기 조절 유전자를 연구하면서 통계를 얻기 위해 애기장대 잎 5만장을 세었습니다. 지금 생각하면 어떻게 했나 싶기도 합니다."

안 교수 연구팀이 밝혀낸 이 온도계 단백질의 작용기작은 앞으로 온난화 등이 생태계에 미치는 영향 연구나 유용작물의 생산성 향상 연구 등에 실마리를 제공할 것으로 기대된다. 식물을 주위 환경 모니터링을 위한 센서로 활용할 수 있는 것은 물론이고 식물의 온도계 단백질을 조절할 수 있게 되면 식물의 생장도 조절할 수 있게 된다.

그동안 고온과 저온 극단적인 온도 조건에서의 관련 연구는 있었지만 대기 온도의 미세한 변화에 따른 개화시기 조절에 대한 연구는 이뤄지지 않았거나 알려지지 않았다는 게 연구팀의 설명이다.

안 교수에게 이번 연구가 실생활에 어떤 영향을 미칠 수 있는지를 물었다. "우선 기온변화에 영향을 받지 않는 작물·화훼 등의 생산에 이용될 수 있습니다. 연구가 더 필요하지만 늘 일정한 시기에 피는 벚꽃도 생각할 수 있겠지요. 그렇다면 벚꽃 축제를 항상 일정한 날짜에 할 수 있지 않을까요."

연구팀은 이 외에도 대기 온도 변화를 인지하는 마이크로 RNA를 규명하는 등 식물 대기 온도 감응 분야 연구를 선도하고 있다.

안 교수는 현재까지 사이언스와 유전자와 발달(Genes and Development) 등 정상급 국제저널에 50편의 논문을 발표하는 등 활발한 연구활동을 수행하고 있다. 그의 논문피인용 횟수는 4,100여회에 달한다.

이달의 과학기술자상은 산학연에 종사하는 연구개발(R&D) 인력 중 우수한 성과로 과학기술 발전에 공헌한 사람에게 수여된다. 이 상은 과학기술자의 사기진작, 대국민 과학기술 마인드를 확산하고자 1997년 4월부터 매월 1명씩 선정해 미래창조과학부 장관상과 상금을 수여하고 있다.