부산·대전 저축銀 영업정지<br>2008년 대전 부실 때 공적자금 정공법 대신 부산에 반강제 떠넘겨<br>사후관리도 제대로 안해 감독당국 책임론 부상

| | 김석동 금융위원장이 17일 오전 여의도 금융위원회에서 부산저축은행과 대전저축은행 영업정지 결정에 대한 브리핑을 하고 있다. 김 위원장(오른쪽부터), 김종창 금융감독원장, 주용식 저축은행중앙회장. /김동호기자 |

|

글로벌 금융위기 직후인 지난 2008년 하반기. 당시 금융시장에는 서울의 한 대형저축은행과 대전저축은행의 위기설이 파다했다. 금융당국은 대형저축은행에는 '대마불사'의 원리를 적용, 유동성을 지원해 살려 주는 대신 대전은 부산저축은행에 넘겼다. 당초 시중은행에 인수를 타진했지만 거부당하자 반강제로 넘긴 것이다.

예금보험공사의 돈이 바닥난 상황에서 공적 자금을 투입하는 정공법을 쓸 경우 책임론이 일 것이고, 이를 피하기 위해 다른 저축은행에 인수시키는 변칙 플레이를 한 셈이다.

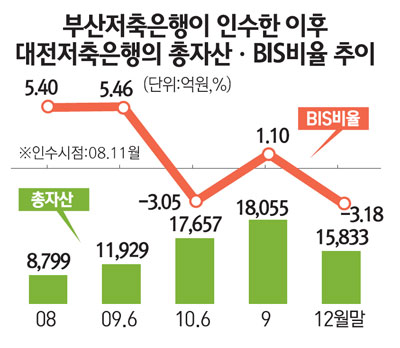

무리하게 떠넘긴 결과는 결국 탈을 내고 말았다. 그 해 12월 당국의 인수 승인이 난 이후 부산저축은행은 대전저축은행의 수익을 끌어 올린다는 명분 아래 프로젝트파이낸싱(PF)에 대규모로 공동 참여시켰다. 인수 당시 8,799억원에 불과했던 대전의 총자산은 지난해 9월말에는 1조8,055억원으로 2년도 채 안돼 1조원 가까이 폭증했다.

6,524억원에 그쳤던 여신도 1조19억원까지 늘었다. 회사는 빠르게 부실화됐고, 2009년 6월말 5.46%에 달했던 국제결제은행(BIS) 자기자본비율은 지난해말에는 -3.18%로 추락했다. 금융 당국의 한 관계자는 "부산으로 넘어간 이후 부산저축은행이 주도하는 거액 PF 대출에 동원됐고 이 때부터 대전이 본격적으로 썩기 시작했다"고 밝혔다.

업계 자산 1위인 부산저축은행 계열의 부산ㆍ대전저축은행이 17일 전격적으로 영업정지를 당하면서 예금자들의 동요와 함께 감독 당국의 책임론이 부상하고 있다. 대전이 덩치만 큰 '부실 공룡'으로 변해가는 순간, 금융감독원은 다른 곳보다 훨씬 정밀하게 관리했어야 함에도 사실상 넋을 놓고 있었다는 얘기다. 정부의 핵심 관계자조차 "상황이 이렇게까지 되는 동안 금감원은 도대체 무엇을 하고 있었는지 모르겠다"고 한숨을 내쉬었다.

몸집이 허약한 대형저축은행에 부실저축은행을 넘긴 것도 문제인데, 인수 후 사후 관리는 더 엉망이었던 셈이다.

금융 당국은 지난 2008년 금융위기 이후 프로젝트파이낸싱(PF) 문제가 불거지자 시중은행에 먼저 손을 내밀었다. 삼화저축은행을 금융지주회사에 넘기는 것과 같은 전략이었다. 관치의 힘이 세지 않아서였을까. KB금융지주와 기업은행 등에 인수를 요청했지만 거부당하고 말았다. KB지주가 대전을 인수하기 위해 살펴본 결과 당국은 1,000억원 정도면 정상화시킬 수 있다고 했지만 실사 결과 5,000억원이 들어간다는 결론이 나왔던 것이다.

결국 당국은 표적을 대형 저축은행으로 바꿨고 부실 저축은행을 인수하는 대신에 영업구역 외의 지역에 지점을 낼 수 있도록 했다. '울며 겨자 먹기'식으로 부산이 대전을 맡았고 현대스위스와 토마토 등도 역할분담을 했다.

당장의 위기는 넘겼지만 종양은 그대로 남아 있었다. 인수자 또한 거액의 PF대출에 허덕이는 상황에서 부동산 침체까지 계속되자 인수자까지 동반 부실화되는 결과로 이어지고 말았다.

2009년 말 10%를 넘었던 부산저축은행의 국제결제은행(BIS) 자기자본비율은 지난해 말 5.13%까지 내려앉았다. 갈수록 심해지는 부실 속에서 부산은 대전뿐 아니라 다른 계열사들까지 거액 PF대출에 동참하도록 했고 부실은 계열사 전반으로 빠르게 전염됐다.

대전저축은행에 대해 당국이 지난해 늦게서야 적기시정조치를 발동했지만 상처는 이미 회복하기 힘들 정도로 곪아 있었다. 업계의 한 대표는 "당국이 개입해 부실 저축은행을 넘겼다면 수익성보다 건전성을 우선시했어야 함에도 금융감독원이 한참 뒤에야 브레이크를 건 것은 분명 문제"라고 지적했다.

당국은 인정하기 싫어하지만 당시 부실 저축은행을 대형 저축은행에 넘기면서 변수로 삼은 것 중 하나가 '공적자금'이었다. 혈세를 투입할 경우 관료들이 이에 대한 책임을 져야 하므로 이를 피하면서 해결할 방법을 찾은 것이다. 대전 등 부실회사를 곧바로 영업정지시킨 뒤 공적자금을 과감하게 투입했을 경우 부실이 확대 재생산되는 것을 막을 수 있었음에도 당국은 더 큰 부실을 만들고 말았다. 호미로 막을 것을 가래로 막은 꼴이다.

공교롭게도 같은 상황이 지금 진행되고 있다. 삼화저축은행 처리를 위해 당국은 금융지주회사를 동원했다. 이번에도 공적자금 투입을 피하려 예금보험공사의 공동계정을 만들기 위해 필사적인 노력을 펼치고 있다.

하지만 부산저축은행의 전격적인 영업정지 조치에 예금자들의 불안은 증폭되고 멀쩡한 저축은행들까지 극심한 몸살을 앓고 있다. 당국은 속전속결을 외치지만 저축은행 부실이 시중은행으로 전염되고 정상 금융회사까지 예금인출(뱅크런)에 허덕대는 악순환의 모형이 그려지고 있는 셈이다.