|

|

중국의 에너지 전략은 한마디로 안으로는 도광양회(韜光養晦), 밖으로는 대국굴기(大國堀起)다. 자국 내 에너지 생산은 때를 기다리며 철저하게 감추는 반면 위안화의 힘을 앞세워 해외 에너지자원 확보에는 거침이 없다는 것이다.

아프리카·중남미에 이어 북극에 이르기까지 중국의 손길이 뻗치지 않는 지역이 없다. 동중국해와 남중국해의 영유권 분쟁도 본질은 에너지 전쟁이다. 미래 에너지 패권국으로 도약하기 위해서는 주변국과의 마찰에 아랑곳하지 않겠다는 게 중국 정부의 입장이다.

여기에 중동과 아프리카에서 원유를 들여오는 중국에 말라카해협은 에너지 생명선이다. 시진핑 중국 국가주석이 내세우는 21세기 실크로드는 서부개발과 함께 자원안보 전략이다. 중앙아시아와 가까워지며 신장위구르 독립이라는 리스크가 커지지만 중국 입장에서는 중앙아시아를 러시아에서 분리해 자원안보를 지켜야 한다. 지난달 시 주석은 '제6차 중앙재경영도소조회의'를 주재하는 자리에서 "에너지안보는 국가 경제사회 발전 전반에 관련된 것이자 국가 전략 문제"라고 강조했다.

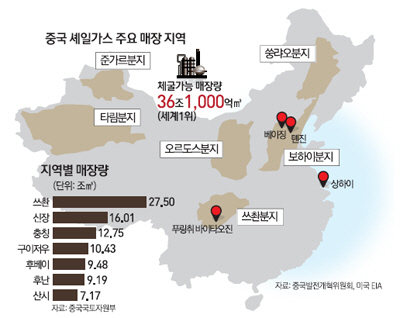

◇셰일가스 개발은 게임 체인저=셰일가스 개발은 광산 하나에 호수나 강 하나가 필요할 정도로 많은 양의 물을 필요하다는 난제를 안고 있다. 중국은 절대적인 물 부족 국가다. 게다가 대부분의 중국 셰일가스 광구가 쓰촨성과 충칭시 인근 쓰촨분지, 네이멍구 자치구의 오르도스분지 등 건조한 지역에 분포해 있다. 중국의 셰일가스 생산량이 지난해 2억㎥로 지난 2012년 미국 생산량(2,660억㎥)의 1,000분의1도 안 되는 이유 중 하나다.

하지만 이 같은 분석은 달라져야 한다. 물을 적게 쓰고도 셰일가스를 뽑아낼 수 있는 기술을 확보한 미국과 유럽 메이저 석유회사들이 몰려와 중국 정부의 고민을 해결해주고 있기 때문이다. 닉 버틀러 전 BP 전략정책 부문장은 "80년간 석유 권력을 차지했던 '일곱 자매(Seven Sisters)'의 시대가 저물고 있다"며 "권력 재편의 중심에 아시아, 그리고 중국이 있다"고 짚었다. 중국이 셰일가스라는 무기를 거머쥐는 순간 러시아와 미국으로 쏠렸던 가스 패권에도 변화가 불가피하다는 지적이다. 물론 아직은 중국의 기술과 생산 규모는 미국에 크게 미치지 못한다. 또 셰일가스층이 미국보다 2배나 깊은 1,500~4,000m인데다 지진층이 자리잡고 있어 사고의 위험도 있다.

하지만 셰일가스에 대한 중국의 의지는 모든 악재들을 묻어버리고 있다. 가오카즈이 중국 국영 국제연구소 이사는 언론과의 인터뷰에서 "셰일가스가 없다면 중국은 더 심한 환경 문제에 시달릴 것"이라며 "중국은 미국의 경험을 살펴 서두르지 않고 오류를 피해 셰일가스를 개발할 것"이라고 말했다.

◇세계 에너지를 사들이는 공룡=2013년 세계 에너지 생산량 1위는 미국도 영국도 아닌 중국의 국영기업인 중국석유천연가스공사(CNPC)가 차지했다. CNPC는 지난해 석유와 천연가스 등 에너지 생산량이 처음으로 3억메트릭톤(1,000㎏을 1톤으로 하는 중량단위)을 넘어섰다. CNPC는 이 중 41%인 1억2,300만메트릭톤을 해외에서 생산했다.

중국의 에너지 사냥은 거칠 것이 없다. 중국은 2000년대 들어 '저우추취(走出去:해외투자)' 전략을 통해 해외자원 개발을 추진하고 있으며 CNPC, 중국석유화공집단(시노펙·Sinopec), 중국해양석유총공사(CNOOC) 등 3대 국영 석유기업이 그 중심에 있다. 이들 3사는 중국 정부의 자원외교, 에너지 연계대출, 인수합병 등 방식을 통해 1997년 카자흐스탄 우젠유전을 시작으로 실크로드 국가와 이라크 등 중동은 물론 베네수엘라·콜롬비아·에콰도르·페루·브라질 등 중남미와 수단(메이루트), 앙골라(그레이트 풀루토니오), 나이지리아(악포), 케냐(이시올로) 등 아프리카로 영역을 확대했다.

심해자원 개발기술 확보를 위해 미국·캐나다 등 에너지 선진국에 대한 투자에도 과감하다. 2012년에 CNOOC는 151억달러에 심해유전 개발기술을 보유한 캐나다 넥슨을 사들였다. 또 2010년 이후에는 비전통자원인 오일샌드, 석탄층메탄가스(CBM), 셰일가스 등에 대한 해외투자 비중을 60% 이상으로 올리는 한편 파이프라인, 인프라 설비 등에 대한 투자도 확대하고 있다.

중국의 해외 에너지 사업이 100% 성공하는 것은 아니다. 이라크 사태 등 중동·아프리카 지역의 정치적 위험과 베네수엘라, 아르헨티나 등의 에너지 국유화에 따른 정책 리스크가 도사리고 있다. 중국의 에너지 신식민지화에 대한 국제사회의 비판도 커지고 있는 상태다.

◇남중국해는 에너지 전쟁 중=17일 중국은 베트남과 영유권 분쟁을 일으켰던 남중국해의 석유 시추장비 철수를 결정했다. 주요 외신들은 미국의 잇따른 압박에 중국이 한발 물러선 것 아니냐는 해석을 쏟아냈다. 하지만 중국 인민일보는 이런 해석을 비웃기라도 하듯 "시추장비 철수는 굴복이 아니다"라고 반박했다.

중국의 남중국해 영유권 분쟁의 핵심은 에너지자원 확보다. 5월 HYSY 981라는 시추장비를 베트남과 물리적 충돌에도 불구하고 남중국해로 보낸 것은 남중국해 에너지 전쟁의 선전포고나 다름없다.

중국은 남중국해 파라셀군도(호앙사·시사군도) 해역의 심해유전 개발 프로젝트를 성공시켜 남중국해 에너지자원 확보의 전초기지로 삼겠다는 속셈이다. 남중국해는 중국의 에너지 보물창고다. 중국해양석유공사(CNOOC)는 남중국해 해저에 중국 최대 유전지대인 헤이룽장 다칭 유전보다 많은 석유와 천연가스가 매장돼 있을 것으로 보고 있다. 2012년 CNOOC는 남중국해 원유 매장량을 1,250억배럴, 가스를 500조세제곱피트로 추정했다.

남중국해 에너지 전쟁으로 메이저 에너지기업들도 진퇴양난이다. 이미 개발에 들어간 시추지역들이 영유권 분쟁에 휩싸이며 이해관계에 따라 어느 나라든 한쪽 편을 들어야 하기 때문이다. 월스트리트저널(WSJ)은 종전에 탐사하기로 한 지점이 누구의 땅인지 애매해지면서 사실상 시추허가가 유명무실해졌다고 지적한 바 있다. 캐나다 에너지업체 탈리스만은 베트남 정부로부터 천연가스 탐사권을 받았지만 중국이 영유권을 주장하면서 곤혹스러운 상황에 처했다. 오일 메이저들은 중국과의 관계를 고려한 선택을 하고 있다. 중국 내 사업 기반이 적은 액손모빌과 미국 머피오일은 베트남의 편을 들고 있는 반면 미국 셰브런은 중국의 영유권 침해 경고 이후 개발을 중단했고 로열더치셸도 CNOOC와 '국제전략동맹'을 맺으며 친중국 행보를 보이고 있다.