|

|

대선이 끝나자마자 정부와 공공기관이 올리는 요금의 범주는 말 그대로 '전방위적'이다.

가장 먼저 인상의 기치를 올린 품목은 교통 요금. 지난해 12월21일 전국 8개 민자고속도로의 통행료가 평균 4.3%가량 올랐다. 대선이 치러진 지 불과 이틀이 지난 시점이었다. 인천공항고속도로의 경우 7,700원이던 통행료가 8,000원으로 올랐다. 국토해양부는 전년 물가 상승률(4.16%)을 반영한 인상이라고 해명했지만 사실상 민간사업자의 손실을 보전해주기 위한 조치가 아니냐는 지적이 나왔다. 더욱이 지난 2011년에는 11월에 이뤄졌던 요금 인상이 지난해에는 12월 대선 이후로 밀린 것도 이유가 석연치 않아 도마에 올랐다.

올 1월1일부터는 한국수자원공사가 바통을 이어받았다. 각 지방자치단체에 공급하는 광역상수도ㆍ댐용수 요금이 각각 4.9% 인상됐다. 지자체마다 사정은 조금씩 다르지만 자체 재정으로 요금 인상분을 흡수하든지, 각 가정에 들어가는 수도 요금을 올리든지 결정해야 할 처지다. 국토부는 가정 상수도 요금이 약 1.2%가량 오를 것이라고 분석했다. 수도 요금 인상은 7년여 만이다.

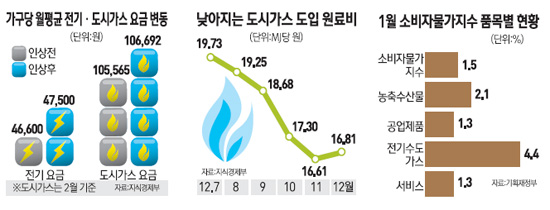

수돗물에 이어 전기와 가스 요금도 껑충 뛰었다. 지식경제부는 1월 전기 요금을 평균 4.0% 올린 데 이어 2월에는 도시가스 요금을 4.4% 인상했다. 이에 따라 도시가구의 월평균 전기 요금은 4만6,600원에서 4만7,500원으로 오르고 도시가스 요금(2월 기준)은 10만5,565원에서 10만6,692원으로 뛸 것으로 추산됐다. 서민 가계부에 주름이 질 수밖에 없는 상황이다.

특히 도시가스 요금의 경우 수요가 많은 동절기에 기습적으로 인상이 이뤄져 시기가 적절치 않았다는 지적이 나온다. 지경부는 지난해 천연가스 도입원가 상승에도 불구하고 7월 이후 요금을 계속 동결해 인상 요인을 반영했다고 설명했으나 실제 도입 원료비는 하반기부터 내림세를 나타내 7월 MJ(열량 단위)당 19원74전이던 원가가 12월에는 16원82전까지 하락했다. 한 민간경제연구소 관계자는 "글로벌 경기가 여전히 불확실해 올해 원자재 값은 대체로 횡보할 것으로 보이는데 정부가 한국가스공사의 악화하는 재무건전성을 고려해 가스비를 올린 것으로 보인다"고 분석했다. 가스공사의 부채 비율은 2007년 228%에서 지난해 397%로 두 배 가까이 뛰었다.

서민의 발인 시외버스와 고속버스 요금도 다음달부터 잇달아 오른다. 시외버스(일반ㆍ직행형) 요금과 고속버스 요금은 각각 5.8%, 4.3% 올라 2010년 8월 이후 2년8개월 만에 인상이 확정됐다. 국토부는 "유류비와 인건비 상승으로 버스업계의 경영난이 가중돼 불가피한 측면이 있다"고 강조했지만 이 역시 정권 말을 틈탄 의도적 시기 조절이라는 시각이 많다.

정부의 전방위 물가 인상을 바라보는 민간기업들은 씁쓸한 입맛을 다시고 있다. 무엇보다 민간기업의 가격 인상에 '주홍글씨'를 찍는 듯한 태도에 불만의 목소리가 크다.

예를 들어 기획재정부는 지난달 한국소비자단체협의회가 낸 보고서를 이례적으로 언론에 직접 배포해가면서 식품업체들에 우회적으로 경고의 메시지를 던졌다.

보고서는 당시 밀가루 값 인상(평균 8.5%)과 관련해 라면이나 과자ㆍ식빵 등의 원가 인상 요인은 0.95%에 불과하다는 내용을 담고 있었다. 밀가루 값이 올랐다고 가공식품 가격까지 올릴 생각은 하지 말라는 일종의 으름장이었던 셈이다. 식품업계에서는 가격 결정은 민간의 영역인데 정부의 견제가 지나치게 노골적인 것 아니냐는 불평의 목소리가 크다. 업계의 한 관계자는 "내(정부)가 하면 로맨스고 남(민간 기업)이 하면 불륜이라는 것 아니냐"고 지적했다.

물가 문제뿐 아니라 거시경제의 큰 틀을 두고 당국 간에 손발이 맞지 않는 게 더 큰 문제라는 의견도 있다. 지난해 10월 이후 기준금리를 동결하고 있는 한국은행과 잇단 공공요금 인상에 'OK' 사인을 낸 재정부 간 커뮤니케이션이 원활하지 못한 것 아니냐는 분석이 나오는 대목이다. 자칫 물가와 경기를 둘 다 놓칠 수 있다는 지적도 제기된다. 이와 관련해 재정부의 한 고위관계자는 "김중수 한은 총재가 금리를 내리지 않는 이유를 솔직히 모르겠다"고 말했다.