경기 후퇴하는데 돈은 시중에 넘쳐나고…<br>재정지출 축소·금리인상땐 수요 위축 되고<br>대출규제등 직접규제는 中企·가계에 압박<br>관계당국간 입장·의견 달라 조율도 쉽잖아

정부의 환율 및 금리정책 딜레마에 이어 유동성 정책도 딜레마에 빠졌다. 경기후퇴를 겪는 상황에서 돈이 시중에 넘쳐 물가안정을 위해서는 시중에 풀린 돈을 거두어들여야 하지만 뾰족한 수단이 없기 때문이다. 특히 기획재정부의 경우 거시와 미시정책이 충돌하고 금융위원회는 강제 규제에 고개를 내젓고 있으며 한국은행은 은행 대출지도에 난색을 표시하는 등 관계당국 간 조율도 어려운 형편이다.

30일 한은에 따르면 지난 4월 중 2년 미만의 정기 예ㆍ적금 등을 포함한 광의통화(M2)는 1,339조4,000억원으로 전년동기 대비 14.9% 급증했다. 이는 1999년 6월 이후 9년 만의 최고 증가율이다. M2 증가율은 올 들어 1월 12.5%, 2월 13.4%, 3월 13.9% 등으로 오름폭이 커지고 있다. 또 5월 중 M2 증가율은 15% 수준으로 더 가팔라질 것으로 전망된다.

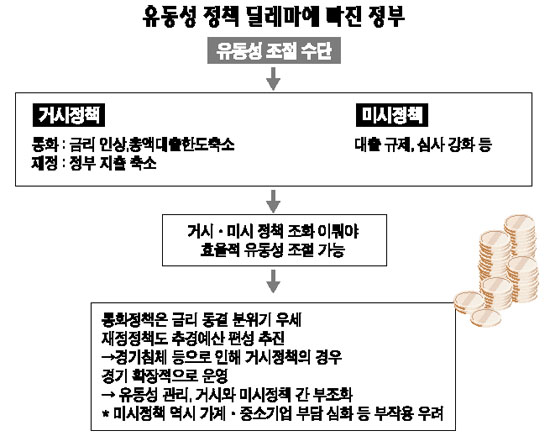

이 때문에 통화량 조절대책을 마련해야 한다는 목소리가 높아지고 있지만 정책당국에서는 별다른 제스처가 나오지 않고 있다. 유동성 관리를 위해서는 거시와 미시정책이 조화를 이뤄야 하는데 현실은 그렇지 못하기 때문이다.

정부의 한 관계자는 “유동성 조절과 관련된 거시정책으로는 금리와 재정, 미시정책으로는 대출규제 및 심사강화 등이 대표적”이라며 “거시와 미시정책이 조화를 이뤄야 효율적인 유동성 관리가 가능한데 정책조합이 쉽지 않은 게 사실”이라고 말했다. 거시 측면에서는 금리를 올리고 재정지출을 줄여 시중에 돈이 풀리는 것을 최소화해야 한다는 경제원론을 알면서도 집행하기 어렵다는 얘기다.

우선 정부는 하반기에 추경예산 편성을 추진할 계획이다. 추경은 시중에 유동성을 공급하는 역할을 하게 된다. 통화정책도 금리인상보다 동결 분위기가 지배적이며 총액한도대출 축소, 지급준비율 인상 등도 실현 여부가 불투명한 상황이다. 유동성을 잡기 위해 재정지출 축소와 금리인상 등 거시정책을 쓰게 되면 수요위축으로 연결돼 가뜩이나 위축된 한국경제에 더 큰 짐이 될 가능성이 높기 때문이다.

거시정책이 이렇게 운용되다 보니 금융당국도 대출심사 강화 등 유동성 관리에 나서기 어려운 상황이다. 대출규제, 은행채 발행 자체 등 직접규제의 경우 부작용만 더 키울 수 있다는 지적도 많다. 금융당국의 한 관계자는 “거시와 미시 간의 유동성 정책이 맞지 않다“며 “특히 대출규제는 빚에 시달리는 중소기업ㆍ가계에 압박이 되며 은행채 발행 역시 예금 이탈로 돈 빌릴 곳이 없는 은행 입장에서는 사형선고나 다름없다”고 말했다.

한은도 유동성 관리에 난색을 표하기는 마찬가지다. 한은의 한 관계자는 “은행이 수익을 위해 리스크를 감내하면서 영업을 하는데 한은이 글로벌 시장원칙을 거스르면서까지 은행 창구지도에 나서기는 쉽지 않다”고 설명했다.

유병규 현대경제연구원 상무는 “경기침체로 거시정책은 유동성 억제와 다소 상이하고 그렇다고 대출규제 등 직접적 미시정책도 자칫 부작용을 키울 수 있는 등 정책운용이 쉽지 않은 상황”이라고 밝혔다. 민간경제연구소의 한 관계자는 오히려 “(불가피한 측면이 있지만) 금리와 재정정책은 유동성 확장 성격이 짙다”고까지 했다.

이 같은 상황 때문에 유동성 관리에 실패한 참여정부 말의 전철을 되풀이하는 게 아니냐는 우려의 목소리도 나오고 있다. 참여정부는 집권 말 유동성 관리 실패를 이유로 당시 재정경제부ㆍ한은ㆍ금융감독위원회 등 거시ㆍ통화ㆍ금융정책 담당부서에 시말서 수준의 경위서를 받았다.