|

현정부 출범 이후 2년 반 가까이 지속돼온 '고(高)환율 정책'이 정부에서 최근 표방하는 '친서민 코드'의 바람을 타고 궤도 수정될 조짐을 보이고 있다. 고환율(낮은 원화가치)을 통해 대기업을 살찌우고 이를 통해 나오는 이익이 중소기업과 서민에게 흘러가도록 하겠다던 이른바 '적하(trickle-down) 효과'의 논리가 도리어 양극화의 골을 깊게 하는 결과로 이어졌다는 반성에 따른 것이다.

더욱이 경기회복, 공공요금 인상 등으로 '물가잡기'가 하반기 정책의 화두로 등장한 시점에서 이를 해결할 수 있는 최적의 길이 환율 하향안정이라는 논리도 바탕에 깔려 있다.

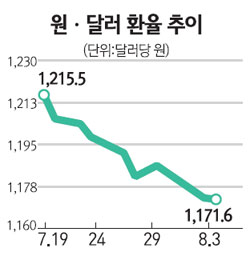

서울외환시장에서 원ㆍ달러 환율은 지난 7월19일 1,215원50전을 기록한 후 3일 1,171원60전에 장을 마치며 보름 사이 40원 이상 떨어졌다. 이날 시장에서 원ㆍ달러 환율은 전날보다 90전 내리는 데 그쳤지만 장중 터진 북한발(發) 악재에도 하향기조를 유지한 점에 시장은 주목하고 있다.

환율이 이처럼 하향하는 표면상의 이유는 글로벌 약(弱)달러 추세 속에서 돈의 흐름이 위험선호 쪽으로 방향을 잡고 있는 탓이다. 2일(현지시간) 뉴욕외환시장에서 달러ㆍ유로 환율은 최고 1.3196달러까지 상승했다. 달러화는 유럽의 재정채무 위기가 불거지면서 강세를 나타냈지만 6월 이후 약세로 전환됐다.

하지만 글로벌 달러화 흐름에 못지 않게 우리 외환 당국의 시각에도 변화의 조짐이 엿보인다. 아직은 궤도수정이 이뤄졌다고 단정할 수 없지만 수출 대기업의 경쟁력만을 위해 인위적으로 환율을 지탱할 수는 없다는 목소리가 당국 내에서도 조금씩 커지는 양상이다. 수출 대기업이 환율을 무기로 수조원의 이익을 내는 상황에서 중소기업들은 적자에서 벗어나지 못하고 서민들의 호주머니도 채워지지 않았다는 얘기다.

2007년 929원이었던 연평균 환율은 이듬해인 2008년 1,102원에 이어 지난해에는 1,276원으로 치솟았다. 이는 위기에 따른 원화 약세 탓도 있었지만 정부가 수출 대기업을 위해 국민 세금으로 만들어진 외평채를 통해 인위적으로 환율을 끌어올렸기 때문이었다.

당국의 한 핵심관계자는 "양극화 문제 해결이 최우선 과제로 떠오른 상황에서 그동안 이어져온 고환율 정책을 당국이 고집하는 것은 논리적으로 맞지 않다"며 "급격한 환율하락은 화를 부를 수 있지만 적정 수준의 하향안정은 양극화 해소와 물가안정 등 친서민 정책을 위해 단순하면서도 강력한 장치가 될 수 있을 것"이라고 말했다.