홈

국제

국제일반

ECB, 은행에 '돈 보따리' 풀어 경기부양 의지

입력2011.12.08 18:45:00

수정

2011.12.08 18:45:00

기준금리 내리고 최장 대출기간 2~3년 늘릴듯<br>통화스와프 통한 달러 유동성·공급도 시작<br>재정통합 문제 갈등… EU정상회담 성과는 불투명

| | 마리오 드라기 ECB 총재 |

|

유럽중앙은행(ECB)이 돈줄이 말라버린 역내 은행을 위해 본격적으로 유동성 공급에 나선다. 하지만 ECB의 막판 분투에도 불구하고 유럽 정치권이 재정통합 문제를 놓고 갈등을 빚고 있어 8일(현지시간)의 유럽연합(EU) 정상회담에서 기대했던 성과를 이끌어내기 힘들 것으로 보인다.

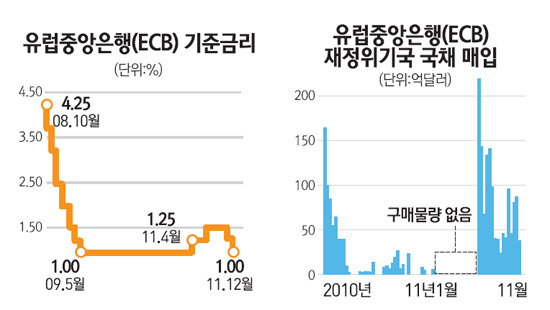

ECB는 8일 통화정책회의를 열고 기준금리 인하 및 대출기한 연장을 포함해 유동성 지원을 위한 종합 선물 보따리를 대거 풀 것으로 전망된다.

블룸버그통신은 ECB가 기준금리 인하와 함께 최장 대출기간을 '2~3년'까지 연장하고 담보의 10%로 제한하고 있는 무보증 은행채의 담보인정비율을 더 높여주는 등 담보 요건을 완화하는 방안을 검토하고 있다고 밝혔다.

또한 ECB는 7일 각국 중앙은행과 통화스와프를 통해 달러 유동성을 공급하기로 발표한 후 처음으로 역내 은행에 달러를 공급했다. WSJ에 따르면 이날 3개월 만기 입찰에서 34개 은행이 507억달러를 빌려갔고 5개 은행은 1주일 만기 16억달러를 대출 받는 등 달러 수요가 폭발적으로 몰린 것으로 나타났다.

유로존 위기 해소를 위한 국제사회의 움직임도 빨라지고 있다. 니혼게이자이신문은 주요 20개국(G20) 국가들이 유로존 재정위기 지원을 위해 국제통화기금(IMF)에 6,000억달러를 투입해 유로존을 우회지원하는 방안을 검토하고 있다고 보도했다.

금융권이 이처럼 유동성 경색을 해소하기 위해 몸부림을 치고 있지만 정작 유럽 정치권은 재정통합 논의를 두고 또다시 파열음을 내면서 정상회의에 대한 우려가 불거지고 있다.

독일과 프랑스 정상은 지난 5일 EU의 '안정ㆍ성장 조약' 개정을 통해 유로존 재정통합을 더 강화하자고 합의했지만 헤르만 반롬푀이 EU 정상회의 상임의장은 "EU 조약을 개정하지 않고 부속 의제만 바꾸는 것으로 위기를 해결할 수 있다"며 제동을 걸고 나섰다.

조약을 개정하려면 EU 전체 27개 회원국의 동의를 얻어내야 하는데다 각국 의회 비준과 국민투표 등 시간이 많이 걸린다는 이유에서다.

상황이 급박하게 돌아가자 독일ㆍ프랑스 정상과 ECB 총재, EU 집행위원 수뇌부들은 EU 정상회담 이전에 '6인 미니 정상회담'을 열고 이견 조정에 나설 예정이다.

하지만 전문가들은 ECB가 유동성 공급에 나선다 하더라도 재정통합이 무산될 경우 유로존이 또다시 흔들릴 수밖에 없을 것으로 보고 있다. 재정통합 성사 여부가 ECB의 적극적 시장 개입으로 직결되기 때문이다.

특히 재정위기 해결을 위한 '바주카포' 방안으로 거론돼온 유럽재정안정화기금(EFSF)-유럽안정화기구(ESM) 공동 운용, 유로본드 도입 등이 회원국의 반대로 무산된 상황에서 ECB마저 발을 빼면 유로존의 앞날은 그야말로 '바람 앞의 촛불' 신세가 될 수밖에 없다. 블룸버그통신은 "재정통합이 무산되면 ECB도 실망해 국채 매입에 뛰어들지 않을 것"이라며 "ECB의 유동성 공급은 단기 처방전에 그치고 또다시 유로존은 흔들릴 것"이라고 분석했다. 사실상 재정통합이 유로존 운명의 분수령이 될 수밖에 없다는 것이다.

<저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지>