|

|

"한강 기적의 주역, 한국 경제 현대화의 산 증인, 서강학파의 대두…."

지난 18일 별세한 남덕우 전 총리를 따라다니는 수식어다. 그만큼 한국경제에 미쳤던 그의 족적이 컸다는 의미다.

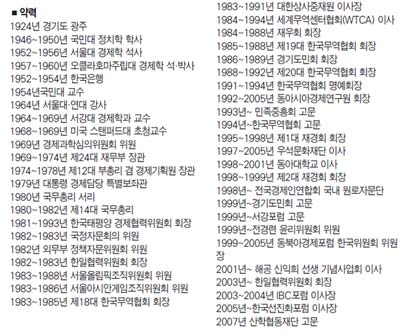

남 전 총리는 미국 오클라호마주립대에서 경제학 박사 학위를 받은 뒤 서강대 경제학과 교수로 재직하다 1969년 박정희 전 대통령에 의해 재무부 장관으로 발탁된다. 그의 공직생활은 부총리 겸 경제기획원 장관을 거쳐 국무총리까지 이어진다. 그가 몸담은 14년 동안 개발경제 시대 한국 경제의 산업화는 마무리됐다고 해도 과언이 아니다. 특히 남 전 총리는 2007년 대선을 앞두고는 당시 한나라당의 유력 대권 주자였던 박근혜 대통령의 경제자문단 좌장직을 맡아 '근혜노믹스' 입안에 영향을 미쳤다. 아버지에 이어 딸의 경제정책에까지 대를 이어 큰 영향을 미친 셈이다.

사실 재무부 장관으로 발탁될 당시만 해도 남 전 총리는 '보수적 안정론자'였다. 시장경제 신고전주의파 이론에 입각해 국가 개입의 최소화를 통한 근대화를 정부에 적극 자문했다. 하지만 압축성장을 원하는 박 전 대통령의 뜻은 그의 경제 철학을 바꿨다. 안정론을 벗어 던지고 성장에 방점을 찍는 근대화론자로 바뀐다. 당장 '빵'이 다급한 상황에서 '시장 중심의 근대화' 자체가 배부른 소리였던 것이다. 남 전 총리는 한 언론과의 인터뷰에서도 "1960년대 초의 우리나라는 미국의 경제원조로 밀가루와 옥수수를 수입해 간신히 국민들이 기아를 면하는 실정이었다"고 회고했다. 성장론을 꺼낼 수밖에 없었다는 얘기다.

그의 경제정책은 성장 중심이었다. 1974년 경제부총리에 올라서는 장기적인 무역적자와 오일쇼크로 국가부도의 위기가 닥치자 환율을 20% 올리는 '12·7조치'를 취했다. 중화학공업 육성정책과 중동산유국 건설시장 진출을 통해 근대화 초석도 다졌다. 이런 경제정책은 1976년부터 수출 증가와 중동특수로 경제는 상승무드를 타기 시작한다. 수출 100억달러 및 1인당 국민소득 1,000달러 돌파 등의 기념비도 그가 경제정책을 총괄할 때 이룩했다.

물론 부침은 있었다. 1978년12월 단행한 환율인상은 물가의 급상승을 불러와 '최장수 부총리', '수출 100억 달러 주인공'이란 수식어에서 '물가광란의 주모자'로 낙인 찍히고 그렇게 경제부총리 자리를 떠난다. 더욱이 10·26사태로 박 전 대통령이 서거하자 안정론이 득세하고 친서강학파 관료들도 성장론자에서 안정론으로 돌아갔다.

관직을 떠났지만 활동은 멈추지 않았다. 한국무역협회장 등을 거쳐 최근 한국선진화포럼 이사장에 이르기까지 영면의 순간까지 활동은 이어졌다. 전국경제인연합회는 그런 그를 '영원한 현역'이라고 평했다.

남 전 총리는 위기를 돌파하기 위한 조언을 후배들에게 끊임없이 제공했다. 경제민주화에 대해서는 "경제 민주화가 재벌 때리기로 변질했다"고 목소리를 냈다. 남 전 총리는 글로벌금융위기가 터진 직후인 2009년에는 "한국경제가 다시 도약하기 위해서는 기업들의 사기를 떨어뜨리는 반(反)기업정서부터 빨리 청산해야 한다"고 조언하기도 했다.

남 전 총리는 결국 개발 시대 '선성장 후분배' 식의 개발독재로 한강의 기적을 일궈냈다는 긍정적인 평가와 관치금융, 재벌중심 성장지상주의로 IMF를 불렀다는 두 가지의 상반된 평가를 몸에 안고 영면에 들게 됐다. 그리고 여기에는 한국경제의 현대화 과정이 겪은 기쁨과 아픔이 고스란히 녹아 있다.

몸이 편치 않았던 남 전 총리는 3월13일 박 대통령과 청와대에서 국민원로 오찬을 가졌다. 남 전 총리는 그 자리에서 "우리나라는 자유민주주의 공화국이다. 민주주의 가치와 시장경제 준수를 미래 세대에 잘 교육해야 한다"고 말했다. 사실상 그의 경제정책의 철학을 밝힌 마지막 발언이었던 셈이다.