부동산대출 자제 요청에 은행들 돈 굴리기 고심<br>부실화 우려 커 中企대출은 정부 보증에만 의존

은행 대출 연체율이 떨어지고 있는데도 은행들이 자금을 빌려줄 데가 없어 시중자금이 은행권에서만 맴돌고 있다.

이 같은 현상은 우선 은행이 위험자산에 대한 대출을 꺼리고 있는데다 그나마 '장사'가 되던 주택담보대출에 대한 정부 규제가 강화되면서 마땅한 대출처가 사라진 것이 주요인으로 분석된다. 또 대기업들이 회사채 발행 등을 통해 자금을 직접 조달하고 있는데다 그동안 은행들의 주요 대출처였던 중소기업 대출이 포화 상태에 이른 것도 은행이 자금을 굴리는 데 애로 사항으로 작용하고 있다. 이 때문에 예금을 조달해 대출을 운용하는 은행들이 '여신 포트폴리오'를 짜는 데 애를 먹고 있다.

◇은행들 "돈 굴릴 데가 없다"=20일 금융권에 따르면 국민ㆍ우리ㆍ신한ㆍ하나ㆍ기업ㆍ외환 은행 등 6개 은행의 주택담보대출은 지난달 1조8,415억원 늘었으나 7월에는 지난 15일 현재 7,406억원이 증가하는 데 그쳤다.

이는 금융당국이 은행권의 수도권 주택담보인정비율(LTV)을 60%에서 50%로 하향 조정하고 은행권에 부동산 관련 대출의 자제를 요청하고 있기 때문이다. 대기업 대출잔액도 대부분의 은행이 6월보다 감소하거나 제자리걸음을 했다.

한 시중은행의 자금담당자는 "지난해 말에는 돈 구하기가 어려웠다면 이제는 조달비용과 운용 수익을 어떻게 맞추느냐가 고민"이라며 "현재 대부분 은행이 돈만 쌓아놓고 자금운용을 보수적으로 하고 있다"고 전했다.

운용할 곳이 마땅하지 않다 보니 과거처럼 높은 금리를 주고 자금을 적극 조달하려는 움직임도 사라졌다. 시중자금도 금융권에서만 맴돌고 있다. 한국은행이 이달 2일과 9일 실시한 정례 환매조건부채권(RP) 매각에는 각각 43조원과 29조원이 넘는 돈이 몰려 이 중 13조원씩만 낙찰됐다. 낙찰금리는 2.0%로 은행들이 단기자금이 넘쳐 기준금리 정도 수준의 이자만 받고 돈을 한은에 예치하려 했다는 뜻이다.

◇중기 대출은 건전성 악화 우려=은행권은 대기업ㆍ가계 대출이 막힌 상황에서도 중기 대출은 꺼리고 있다. 실제 국민 등 6개 은행의 중기 대출잔액은 15일 기준 약 309조4,402억원으로 6월 말보다 2조902억원 감소했다.

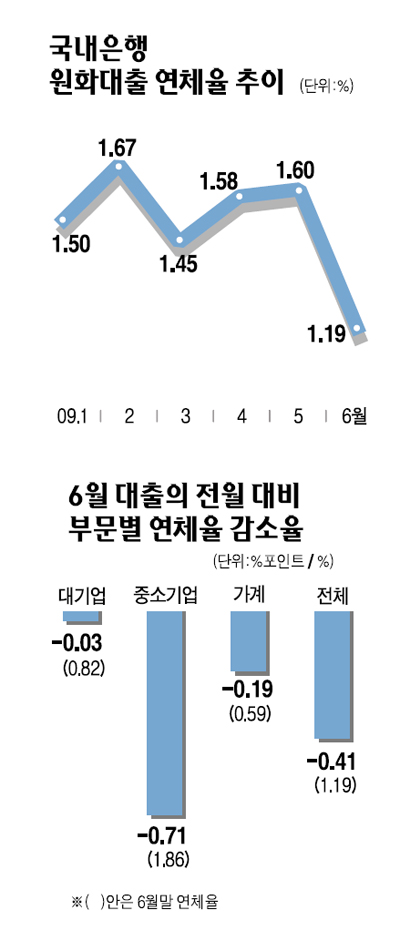

이는 중기 대출이 포화 상태에 이른데다 부실화 우려가 크기 때문으로 분석된다. 이날 금융감독원에 따르면 국내 18개 은행의 6월 말 현재 원화대출 연체율은 1.19%로 전월 말보다 0.41%포인트 하락하며 올 들어 최저 수준으로 떨어졌다. 이 같은 연체율 급락은 중소기업 대출이 이끌었다. 대기업과 가계 대출 연체율이 전달보다 각각 0.03%포인트, 0.19%포인트 하락하는 데 그친 반면 중기 연체율은 6월 말 1.86%로 전달보다 0.71%포인트나 떨어졌다.

겉으로는 중기 대출의 건전성이 개선되는 것으로 보이지만 속내는 다르다. 중기 연체율 급락은 반기 말 대규모 부실채권 상각과 연체채권 정상화 등 일시적인 요인에 힘입었기 때문이다. 금감원의 한 관계자는 "기업의 자금 사정이 호전되고 경기가 살아날 조짐을 보인 게 연체율 하락의 한 요인"이라면서도 "반기 말 부실채권 상각이 연체율 하락 요인의 60~70%를 차지한다"고 말했다. 중기 연체율이 전반적으로 하락 추세를 이어가겠지만 7월에는 다시 상승할 가능성이 크다는 뜻이다.

◇중기 대출도 정부 보증에만 의존=은행이 그나마 집행하는 중기 대출의 경우도 부실화 위험을 지지 않으려고 정부 보증에만 의존하는 것도 문제점으로 지적된다. 20일 금융위원회에 따르면 올해 상반기 신용보증기관과 기술보증기관 등 보증기관의 보증잔액이 18조원 늘어나는 동안 은행권의 중소기업 대출잔액은 16조2,000억원 증가하는 데 그쳤다.

금융위의 한 관계자는 "올해 상반기 보증기관이 발급한 보증서의 평균 보증비율은 95%에 달한다"며 "은행들이 중소 대출의 위험부담을 지지 않으려는 경향이 뚜렷하다"고 말했다. 이처럼 중기 대출과 관련된 채무불이행 부담을 예대마진을 챙기는 은행이 아닌 보증기관이 주로 떠안으면서 모럴해저드(도덕적 해이)에 대한 우려가 커지고 있다.

보증기관이 부실화하면 결국 국민의 혈세가 동원되기 때문이다. 또 은행들이 기업 대출을 하면서 신용평가를 통해 옥석을 가리는 능력 역시 떨어질 수밖에 없다.