읽기와 지식의 감추어진 역사- 한스 요하임 그립 지음, 이른아침 펴냄<br>언어·문자·책이 하나의 나무라면…<br>선사시대 별·신체 읽는 방법 통해 문명도 진화<br>활자 인쇄술 이전까지 '인류의 읽기 역사' 조명

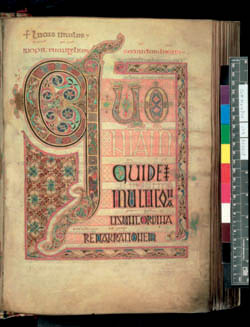

| | 인류는 다양한 '읽기' 방식을 통해 문명을 발전시켰다. 인간의 읽기 대상물은 양피지 책(위부터)·밀랍판에 머물지 않고 천체로까지 이어졌다. 필경사(오른쪽 두번째)에 의해 소규모로 제작됐던 책은 쿠텐베르크 인쇄기(맨 아래) 발명으로 비로소 대량 생산되기 시작했다. |

|

건축가들은 집을 지을 때 땅의 상태를 읽는다. 영리한 사냥꾼은 숲 속에 난 동물 발자국만 보아도 그 종류와 크기는 물론 언제 발자국을 냈는지 단번에 알아 맞춘다. 이른바 ‘꾼’들은 포커 판에서 마지막 판돈을 걸기 전 상대편의 몸짓이나 표정을 읽기 위해 안간힘을 쓴다.

아르헨티나 작가 알베르토 망구엘는 ‘독서의 역사’(세종서적 펴냄)란 책에서 많은 종류의 읽기를 열거해 놓았다. 그에게 읽기의 대상은 그저 책에 한정되지 않는다. 그에게 읽는다는 것은 의미를 알아내는 포괄적인 행위인 것이다.

말초적인 감각을 좇는 현대인들에게 망구엘과 같은 읽기 방식은 박물관에서나 찾을 수 있는 고리타분한 구시대 유물일 뿐이다. 인터넷이라는 거대한 정보 창고에서 현대인은 정보의 의미를 알아내기 보다는 그저 곁눈질로 그 많은 정보를 재빨리 ‘둘러 보기’에 집착한다.

언어문학자 한스 요하임 그립은 이처럼 현대인에게서 점점 외면당하고 있는 읽기의 의미를 되새기려 하고 있다. 그가 말하는 읽기의 기원은 까마득한 선사시대로 거슬러 올라간다.

세네갈에서 발견된 신석기인의 두개골에선 수술 흔적을 찾아 볼 수 있다. 신석기인들은 체계화된 문자는 없었지만 생존을 위해 자신들의 신체를 읽으면서 질병과 상처, 골절 등의 치료법을 터득해 갔다. 이집트인, 고대 그리스인, 바빌로니아인, 마야인, 로마인들은 자신들의 종족과 가축을 지키고 풍요로운 수확을 위해 해와 달ㆍ별을 읽으며 시간을 나누고 달력을 만들었다.

기원전 1000년경 알파벳의 탄생으로 인류의 문화사에 결정적인 변화가 생겼다. 하지만 그리스 철학자 플라톤은 이 같은 문자로 고정화된 읽기 방식의 위험성을 경고하고 있다. “파이드로스야 넌 문자들이 무엇인가 이해하기라도 하는 듯 네게 말을 건다고 생각하겠지. 그러나 네가 무엇을 정말 배울 요량으로 거기 말한 것에 대해 질문을 던진다면 틀림없이 그것들은 늘 똑같고 획일적인 내용만을 줄 뿐이야.” 소크라테스와 파이드로스의 대화를 기록한 ‘파이드로스’는 읽기가 문자로 고정화되면서 인류에게 적지않은 폐해를 지적하고 있다.

읽기 역사를 추적하는 저자의 발길은 선사시대와 그리스 시대를 거쳐 로마와 중세 수도원으로 이어진다. 그리스와 로마시대에 활발했던 서적 편찬과 거래는 중세에 막을 내린다. 성직자들은 자신들의 종교적 목적만을 위해 서적을 필사했다. 고대의 세속적 교육에서 중요한 위치를 차지했던 읽기는 이제 라틴어 교육으로 좁혀진다. 학생들의 교육은 라틴어로 번역된 성서를 이해하고 다루는데 필요한 읽기 교육에 그칠 뿐이었다. 하지만 여러 민족 언어로 쓰여진 문학작품에 읽기 욕구가 강해지면서 결국 책에 대한 수요는 점차 늘어났고 구텐베르크 활자 인쇄술의 발명으로 이어지면서 읽기는 새로운 장을 펼치게 된다.

읽기 역사에 대한 저자의 눈길은 그 최절정이라고 할 수 있는 쿠텐베르크 시대에서 멈춘다. 왜 저자는 활자 인쇄술로 책이 대량 생산되기 이전까지의 역사만 말하려 하는 것일까.

저자는 예술과 문자, 다양하게 나뉜 여러 학문의 지식들을 일목요연하게 정리한 책이라는 것이 하나의 나무라면, 읽기는 그것이 있기 위한 토양이라고 말하고 있다. 언어, 문자, 책이란 지적 결과물이 나오기까지는 읽기라는 토양이 있었기 때문에 가능했다는 것이다. 읽는다는 것은 단순히 문자와 책에만 한정된 것이 아니다. 저자는 지식의 대량 유통이 가능해지기 이전, 즉 인쇄술 발전 이전의 읽기와 지식의 감추어진 역사를 조명하면서 읽기의 정당한 자리를 찾아주려고 한다. 왜냐하면 “읽는 행위가 없이는 인간 정신의 발달도 없었다”고 보기 때문이다.