|

|

|

|

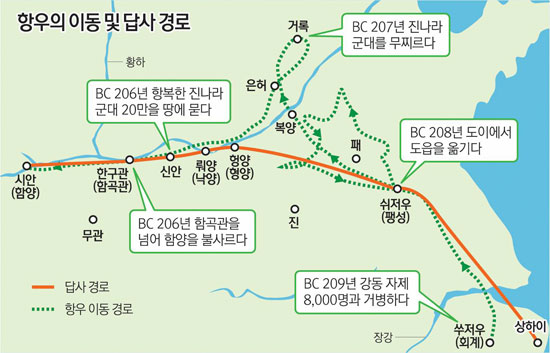

이미 우리에게 익숙한 삼국지에 비하면 초한지는 그저 항우와 유방 정도로만 기억되는 그리 친숙하지 않은 소설이다. 진나라와 한나라 사이 항우와 유방이라는 걸출한 두 영웅을 중심으로 한 재미난 이야기 임에도 중국에서조차 3대 기서인 서유기ㆍ삼국지ㆍ홍루몽 근처에도 끼지 못하고 있다. 우리나라에는 그나마 알려진 것이 작고한 만화가 고 고우영 화백과 소설가 고 정비석씨, 이문열씨 작품 정도다. 이 중 지난 2007년에 초한지를 출간한 이문열 작가가 동행하는 '초한지 문학기행'에 서울경제신문 기자가 함께 했다. '초한지 문학기행'은 상하이를 시작으로 장쑤성(江蘇省) 쉬저우시(徐州市), 허난성(河南省) 정저우시(鄭州市)ㆍ뤄양시(洛陽市)ㆍ한구관(函谷關)을 지나 산시성(陝西省) 시안시(西安市)까지 5박6일 일정으로 진행됐다. 이번 여행은 2010년 '이문열과 함께 하는 러시아 문학기행'을 계기로 모인 '베추모', 즉 '베료자(러시아 자작나무)를 추모하는 모임'과 씨티항공(02-778-7300)이 기획했다.

한바탕 거친 꿈에 지나지 않은 걸까. 그에게는 모든 것이 단 7년 사이에 결정 났다. 스물 넷의 나이에 진나라에 대항하는 군사를 일으키고 3년 뒤 18명의 제후를 봉하는 서초패왕으로 등극한다. 하지만 4년 간의 초한(楚漢)전쟁 끝에 자살로 생을 마감한다. 쌍동자(雙瞳子ㆍ눈동자가 두 개인 것)에 8척 거구, '역발산 기개세(力拔山 氣蓋世)'라는 말을 들었던 항우다.

옛 도시들을 돌아보는 일정 내내 아쉬운 마음만 가득했다. 항우의 발자취를 좇아가며 그 빛남과 어느 순간 바스라지는 허무함이 그랬다. 장수로서 전략가로서 걸출한 영웅의 면모를 갖췄지만 항복한 진나라 병사 20만명을 산채로 묻어버린 잔혹함과 적재적소에 인재를 기용하는 안목 부족, 큰 판세를 보는 정치력 부재가 항우를 몰락으로 이끌었다. 게다가 항우의 흔적도 거의 사라지고 없었다. '패자의 역사'로서 어찌 보면 당연한 결과겠지만 턱없이 규모를 키우고 근거 없는 기념물을 만들어 놓은 한고조 유방에 비해 더욱 마음이 헛헛해졌다.

인천공항에서 비행기로 2시간 정도 날아 도착한 중국 상하이시 푸동공항, 경제 중심지로 집중 개발되는 상하이에는 진ㆍ한 무렵의 건축물이나 유적이 거의 없다. 설사 큰 도시였다고 해도 목조건물이 대부분이던 당시 실정을 감안하면 숱한 전쟁의 세월을 견뎌내기는 어려웠을 것이다.

초한지와 관련된 지역을 굳이 찾는다면 기차를 타고 2~3시간 걸리는 장쑤성(江蘇省) 쑤저우시(蘇州市), 전국시대 당시로는 회계군(會稽郡)이다. 6일간의 빡빡한 일정과 긴 이동거리를 감안해 제외됐지만 쑤저우는 항우가 아재비 항량과 함께 처음으로 군사를 일으킨 곳이다. 진나라가 초나라를 멸망시킬 때 끝까지 군사를 이끌고 저항한 초나라 명장 항연의 아들인 항량은 조카인 항우와 함께 이곳에 몸을 숨기고 있었다.

"때가 됐다. 손을 써라!" 이 말이 나기 무섭게 회계군수 은통의 목이 날아갔다. 바로 항우의 아재비 항량이 군수 관인과 주인 잃은 머리를 들고 "은통이 반역을 꾀하므로 우리가 죽였다"라고 외쳤다. 하지만 그것으로 끝날 리 없다. 책상물림들이야 바로 엎드리며 고개를 조아렸지만 회계군성을 지키던 군사들은 제 머릿수를 믿고 다가들었다.

그러자 항우가 "네놈들은 아무래도 관을 봐야 사람이 죽은 줄 알겠구나"하며 뛰어든다. 허연 검기(劍氣)가 한 차례 이는가 싶더니 피와 살이 튀고 비명 소리가 뒤를 잇는다. 숨 한 번 길게 몰아 쉴 시간에 이미 십여명이 바닥에 쓰러진다.

그 사이에도 꾸역꾸역 몰려든 군졸들이 관아 마당을 채워가는데 항우는 망설임이 없다. 이날 한자리에서 항우가 죽인 군사만 백여명. 마침내 제대로 된 군사 한 무리를 끌고 장수 하나가 들어서니 항우가 얼른 단위로 뛰어오른다. 그러고는 300근이 훌쩍 넘을 청동 솥(鼎)을 번쩍 들어 올리며 "이놈들! 이래도 항복하지 못하겠느냐" 하니 좌중이 얼어붙는다. 실로 무시무시한 힘이요 기세였다. 그야말로 힘은 산이라도 뽑을 듯(力拔山)하고, 기세는 세상을 뒤덮는 듯(氣蓋世)했다.

-초한지 2권 '강동(江東)에서 이는 구름' 요약

사마천의 '사기' 전체를 통틀어 이 정도의 완력을 자랑하는 인물은 (항우를 제외하면) 유방의 일곱 번째 아들 회남왕 유장 밖에 없다. "칼은 한 사람만 대적할 수 있을 뿐이니 오래 배울 만한 것이 못 됩니다. 저는 만인(萬人)에 맞서 싸울 수 있는 길을 배웠으면 합니다"라며 병법을 익히는 데 더 관심을 뒀다지만 역사에서 드러나는 그의 무용은 단연 돋보이는 데가 있었다. 그래서인지 쉬저우(徐州)의 희마대를 포함한 항우 관련 유적에는 청동솥이나 그걸 들고 있는 항우의 상이 자주 보인다.

상하이에서 기차로 2시간 반을 달려 도착한 장쑤성(江蘇省) 쉬저우시(徐州市). 쉬저우는 중국 고대 왕조인 하ㆍ은ㆍ주 이래 4,000년 역사를 갖고 있고 이 중 2,000년은 여러 나라의 수도로 기능한 고도(古都)다. 또 위치 상 동서남북을 관통하는 고속도로와 운하ㆍ철도ㆍ항공로가 만나는 중국의 교통 허브다.

전국의 물자가 모이는 요충지인 만큼 전란도 많았다. 역사적으로 큰 전투가 400여회 있었고 대부분은 그 승자가 천하를 얻은 큰 싸움이었다. 가깝기로는 국민당과 공산당의 내전에서 세 번의 큰 싸움 중 하나인 화이허(淮河) 전투가 여기서 벌어졌고 중일전쟁의 양상을 갈라 놓는 타이얼좡(臺兒莊) 전투의 무대도 이곳이다. 또 삼국지에서 조조와 유비가 격돌하고 여포가 슬쩍 차지했다가 곧 조조에게 사로잡혀 목숨을 잃는 곳이기도 하다.

초한지에서는 진나라를 멸망시킨 서초패왕 항우가 도읍으로 삼은 펑청(彭城ㆍ팽성)이 바로 이곳이다. 항우의 고향은 여기서 100㎞가량 떨어진 쑤첸시(宿遷市)지만, 결국 이곳이 그의 전성기와 마지막을 장식하는 배경이 된다.

'항우'라는 이름 두 글자의 강렬한 이미지에도 역시 패자의 역사이기 때문인지, 항우의 유적은 거의 찾아보기 힘들다. 쉬저우는 4년여 서초패왕 항우의 도읍지였지만 잇단 반란으로 항우가 이곳에 머문 것은 1년 내외였다. 그 유일한 흔적이 희마대(戱馬臺)로 항우가 군사들의 훈련 모습을 내려다 보기 위해 산 위에 지은 것이다.

하지만 실제로 이곳이 그 자리냐고 물으면 가이드도 고개를 갸우뚱한다. 앞으로 볼 대부분의 유적이 그렇지만 엄밀하게 원래 자리에 조성되지도 그렇다고 그 안의 유물들이 진품인 경우도 별로 없다. 규모는 정말 입이 벌어지도록 크지만 대개 시멘트를 부어 짜낸 것이다. 심지어 목조건물처럼 보이는 곳도 사실 콘크리트이고 가는 창살까지도 시멘트로 만들었다. 아직 문화재를 전통과 예술의 측면보다는 관광자원으로 접근한다는 느낌이 드는 이유다.

다소 소박하게 지어진 이곳도 마찬가지다. 특별한 유물은 없지만 항우의 갑옷과 창을 복원해 놓아 그의 체격을 가늠해볼 수 있다. 항우는 키가 8척 이상이었다고 전해진다. 진나라 때 1척이 오늘 날의 23㎝정도니, 당시로서는 큰 키인 184㎝ 이상의 거구였다. 갑옷을 보면 그 정도 키에 스파르타 영웅을 그린 영화 '300'에 나오는 다부진 근육질이 연상되는 규모다.

허난성(河南省) 정저우시(鄭州市)에서 돌아본 한패이왕성(漢覇二王城)은 사실상 항우와 유방의 성쇠를 결정짓는 지역이 된다. 상대적으로 병력이 적은 유방은 얼른 진나라가 군량미를 저장해둔 이 지역을 차지하고 앉았다. 뒤늦게 쫓아온 항우는 그 많은 병사를 모아 산을 에워싸고 바로 맞은 편 산에 진채를 벌였지만 할 수 있는 게 없었다. 산이 높고 험준해 군사가 많아 봐야 소용이 없었다.

지루한 2년 반의 대치 속에 양 측의 판세가 미묘하게 바뀌기 시작한다. 유방은 넉넉한 식량과 험준한 지세에 기대 방어했고 항우는 대군을 이끌고 식량 부족에 시달린다. 유방 측의 팽월이 항우 측의 군량미를 불태우고 배후의 17개 성을 함락시켜 철저히 후방 보급로를 차단했기 때문이다.

게다가 유방 진영의 한신은 항우가 임명한 제후들의 땅 위ㆍ대ㆍ조ㆍ연ㆍ제 나라를 평정한다. 쉽게 말해 항우는 지리적으로 북쪽과 동쪽에서 포위되는 국면이 됐고 유방은 점령한 지역의 인력과 자원을 모두 확보하게 된 것이다. 결국 항우와 유방은 홍구(鴻溝)를 경계로 천하를 나누는 강화조약을 맺지만 마음이 바뀐 유방은 이 뒤를 들이치고 이후로는 두 번 다시 전세가 역전되지 않았다.

항우에 대한 후대 역사가들의 평가에는 안타까움이 묻어 있다. 빼어난 군사 전략가요 스스로도 훌륭한 장수였던 그가 허망하게 무너진 것 때문이다. 역사가들은 항우가 유방을 제거할 기회를 최소한 세 번 놓쳤다고 말한다. 항우가 40만 대군을 이끌고 거록의 전투에서 승리한 후 한구관으로 개선할 때다. 함양(현재의 시안)에 먼저 입성했다는 승리감에 취한 유방이 입관을 막았으니 명분도 충분했다. 그리고 이후 홍문연에서다. 유방과 사돈관계인 항백이 막았다지만 돌이켜 진군의 북소리 한 번이면 가볍게 유방진영을 무너뜨릴 수 있었다. 그리고 마지막으로 유방이 관중지역을 평정한 후 펑청에 들이칠 때 출병하지 않은 것을 꼽는다.

/상하이ㆍ쉬저우ㆍ정저우= 글ㆍ사진 이재유기자 0301@sed.co.kr