불공평한 도급구조부터 개선 서둘러야<br>일감 줄고 자재값 치솟아 하도급업체 줄도산 위기<br>허점 많은 최저가낙찰·매출채권보험 탓 고통 두배<br>"전문건설업체에 적정공사비 보장해줄 장치 필요"있음

[위기의 건설산업] 대·중·소 상생의 묘수 찾아라

불공평한 도급구조부터 개선 서둘러야일감 줄고 자재값 치솟아 하도급업체 줄도산 위기허점 많은 최저가낙찰·매출채권보험 탓 고통 두배"전문건설업체에 적정공사비 보장해줄 장치 필요"있음

이유미 기자 yium@sed.co.kr

ImageView('','GisaImgNum_1','default','260');

ImageView('','GisaImgNum_2','default','260');

“예년에 비해 일거리는 반으로 줄고 원자재값이 두배 이상 올라 남는 게 없어요. 이대로 가다간 줄줄이 무너지는 것도 시간 문제죠.”

올 상반기 전국에서는 총 191개의 건설업체들이 문을 닫았다. 하루에 한개꼴로 부도가 난 셈. 전국적인 미분양사태 심화와 주택경기 침체로 건설업계는 그야말로 ‘죽을 맛’이다. 하지만 이른바 ‘하도급업체’라 불리는 전국 3만7,000여개(등록면허수 기준 6만여개, 대한전문건설협회 통계) 전문건설업체들의 고통은 더 처절하다.

이들은 사회의 무관심과 허울뿐인 정책으로 이중ㆍ삼중고에 시달리며 소리 없이 쓰러져가고 있다.

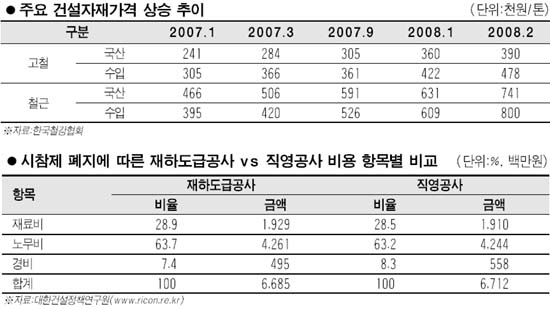

◇원자재값 상승으로 ‘직격탄’=A전문건설업체의 이모 사장은 요즘 고민이 이만저만이 아니다. 국내 굴지 종합건설업체의 협력업체로 등록돼 있기는 하지만 주택경기 침체에 따른 주택공급량 감소로 일감이 지난해의 40~50% 수준에 그치고 있는 상황. ‘엎친 데 덮친 격’으로 이 회사가 주력으로 취급하는 철근가격은 연초 1톤당 63만원에서 103만원으로 약 40% 상승했다. 이 사장은 “일감이 줄고 철근가격은 두배로 올라 사업체를 운영할수록 빚만 늘어가고 있다”고 말했다.

올 상반기 ‘살인적인’ 원자재값 상승의 여파는 전문건설업체들에 직격탄으로 작용하고 있다. 대한건축자재협회의 집계에 따르면 레미콘 가격은 연초 대비 ㎥당 4만7,000원에서 5만원, PVC파일은 9만1,600원에서 10만1,000원, 동관은 m당 3,530원에서 3,990원 등으로 주요 건설자재 가격이 줄줄이 인상됐다.

B업체의 한 관계자는 “낙찰 당시 가격보다 착공시점의 원자재 가격이 20~40% 치솟은 상황이지만 어쩔 수 없이 공사를 진행 중”이라며 “원자재 가격상승에 따른 고통은 고스란히 협력업체의 몫”이라고 말했다.

◇숨통 죄는 최저가낙찰제=올해부터 300억원 규모의 공사에서 100억원대 규모의 공사로 확대ㆍ시행될 예정인 최저가낙찰제는 ‘제살 깎아먹기’식 가격경쟁으로 전문건설업체들의 고통을 가중시키는 또 다른 요인으로 작용하고 있다.

C업체의 한 관계자는 “과거 원청업체들의 낙찰가율이 공사원가의 80%선이었다면 최저가낙찰제 시행 이후에는 63~64%로 감소했다”며 “원청업체들이 리베이트를 제외하고 하도급업체에 넘어오는 가격은 공사원가의 50%에 불과하다”고 말했다. 이 관계자는 또 “공사비가 줄어든 만큼 건설인력을 줄이거나 부실한 자재를 사용할 수밖에 없다”고 덧붙였다.

여기에 올해부터 시공참여자제도(이하 시참제)가 폐지되면서 전문건설업체의 원가부담은 더욱 늘어났다. 그 동안 다단계 하청에 따른 부실공사ㆍ임금체불 등 시참체의 문제점을 해소하기 위해 올해부터 전문건설업체들이 모든 근로자를 직접 고용하고 있기 때문.

대한건설정책연구원의 보고서에 따르면 철근ㆍ콘크리트 업종의 경우 시참체 폐지 이후 직간접 노무비와 4대보험료ㆍ퇴직금 등의 비용으로 약 18% 정도 공사원가가 상승한 것으로 집계됐다.

이에 대해 D업체의 한 관계자는 “직접 고용에 따른 비용증가는 물론 대부분이 일용직 근로자들이기 때문에 고용관리가 실질적으로 어려워 편법적으로 재하도급을 주고 있는 상황”이라고 말했다.

◇두번 울리는 ‘매출채권보험’=E업체의 김모 사장은 자신의 명의로 지방 미분양 아파트 2채와 수도권 오피스텔 한채를 소유하고 있다. 김씨뿐만이 아니다. 김씨가 운영하는 사업체의 직원 20여명도 각자 자신의 명의로 된 아파트 분양권을 1~2개씩 보유하고 있다. 미분양으로 도급비를 지급하지 못한 원청업체가 대물로 아파트 분양권을 떠넘겼기 때문이다.

김씨는 “대물을 받을 수 있는 경우는 그나마 사정이 괜찮은 편”이라며 “원청업체가 부도가 나 공사비를 떼이고 부도위기에 내몰린 전문건설업체들이 부지기수”라고 말했다.

보통 대형 종합건설업체의 경우 500~1,000여개의 전문건설업체가 협력업체로 등록돼 있다. 중견건설업체의 경우 300여개 수준이며 500가구 규모의 주택을 짓는 한 프로젝트에도 약 150개의 협력업체가 필요하다. 때문에 한개의 주택사업 프로젝트가 대거 미분양되거나 원청업체가 부도처리될 경우 수백개의 전문건설업체들이 자금압박에 시달릴 수밖에 없는 것이 현실이다.

이처럼 원청업체에서 하청업체로 이어지는 연쇄 도산의 피해를 막기 위해 지난 2004년부터 신용보증기금에서 매출채권보험제도가 시행되고 있기는 하지만 “실효성이 부족하다”는 볼멘소리가 제기되고 있다.

현재 매출채권보험제도는 원청업체에 물품 또는 용역을 제공하는 협력업체가 해당 거래 금액을 보호받기 위해 보험에 가입할 수 있도록 돼 있지만 실제로는 가입요건이 까다롭다는 데 문제점이 있다.

F업체의 한 관계자는 “원청업체의 신용도가 낮을 경우 원청업체와 거래를 맺는 협력업체는 사실상 신용보증기금의 보험가입심사를 통과할 수 없다”며 “리스크가 높을수록 보험의 필요성이 더욱 절실하지만 리스크가 높을수록 보험 혜택을 받을 수 없는 게 현실”이라고 말했다.

◇상생의 해법은=전문건설업체인 예담디자인의 최병창 사장은 말한다. “건설산업의 풀뿌리인 전문건설업체들이 소리 없이 쓰러져가고 있습니다. 지금은 그 누구도 관심을 가져주지 않지만 전문건설업체들이 하나둘씩 무너지면 이는 곧 건설산업 전체의 기반 와해를 의미하는 것이나 마찬가지죠.”

발주처와 원청업체ㆍ협력업체로 이어지는 대ㆍ중ㆍ소 상생의 묘수에 대해 전문가들은 일단 불공평한 도급구조부터 개선해야 한다고 지적한다. 홍성호 대한전문건설협회 연구위원은 “현재의 도급제도는 전문건설업체에 비용부담이 모두 전가되거나 부실시공을 부추기는 결과를 낳고 있다”며 “무리한 최저가낙찰제 확대ㆍ시행을 지양하고 형식뿐인 하도급계약적정성 심사를 개선해 전문건설업체의 적정공사비를 확보해줄 필요가 있다”고 말했다.

시참제 폐지에 대해 심규원 건설산업연구원 연구위원은 “건설근로자는 사업장 이동과 소득 변동이 잦아 사회보험 피보험자 관리가 어렵고 많은 업무량을 유발한다”며 “현재 국회에 계류 중인 사회보험 적용 및 징수 일원화에 관한 법률을 통과시키고 나아가 퇴직공제제도와 임금지급조서도 일원화하는 방안을 강구해 불필요한 행정부담을 줄일 필요가 있다”고 말했다.

심 연구위원은 또 “직접시공에 필요한 건설근로자의 보유를 건설업체의 중요한 시공능력으로 평가함으로써 이들의 수주 가능성을 높일 수 있는 인센티브를 강구해야 한다”고 덧붙였다.

한편 박광배 대한전문건설협회 연구위원은 “금융권이 원청업체에 대해 무리한 대출회수에 들어갈 경우 원청업체는 물론 전문건설업체의 연쇄 부실화 우려가 높아진다”며 “미분양 사업장에 한해서는 PF자금 대출 만기를 연장해주는 특례 조치가 필요하다”고 말했다.

혼자 웃는 김대리~알고보니[2585+무선인터넷키]