|

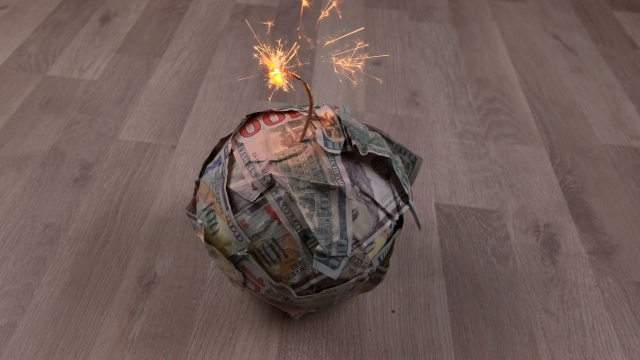

1545년 4월10일, 안데스. 정상 인근에 불어 닥친 강풍이 인디오 목동을 내동댕이쳤다. 잡을 것을 찾던 목동의 눈에 광채가 어른거렸다. 포토시(Potosi) 은광맥이 발견된 순간이다. 발견 4년 만에 포토시는 스페인 식민지 생산량의 3분의2를 넘는 은을 쏟아냈다. 광산은 번성했지만 하루 50여명의 노예광부가 자살하는 열악한 노동환경 속에서 식민지 시절 모두 800만명이 죽어 나갔다. 인디오의 목숨으로 개발된 포토시에서 연간 100톤 이상의 은을 받은 적도 있는 스페인은 번영했을까. 몰락의 길을 걸었다. 두 가지 이유에서다. 첫째는 산업기반 붕괴. 유대인과 아랍인 기능인력을 축출했던 마당에 신대륙의 보물이 미숙련공 임금까지 잔뜩 올려 상품 경쟁력을 망쳤다. 결국 포토시의 은은 상품과 곡물 수입대금으로 영국과 프랑스로 흘러들어갔다. 스페인은 기착지였을 뿐이다. 두번째 이유는 방만한 재정. 스페인 왕실은 전쟁마다 개입하고 사치를 일삼았다. 재정의 70%를 넘는 전쟁 비용에 포토시의 은도 모자랐다. 빚을 냈지만 은 유입이 주춤거리면 지불불능에 빠졌다. 1557년부터 1680년까지 모라토리엄 선언만 8차례. 세계 최대의 금융그룹 푸거 가문도 이때 망했다. 포토시의 은은 스페인을 넘어 유럽 전역에 돈가치 하락, 즉 물가상승을 낳았다. 물가혁명의 와중에서 농민과 소비자는 배를 곯았지만 상인은 자본을 축적했다. 포토시의 은이 물가ㆍ상업혁명을 거쳐 산업혁명으로 이어지는 단초를 제공한 셈이다. 포토시는 옛날 얘기일까. HSBC의 경제담당 임원 스티븐 킹의 진단을 들어보자. ‘미국이 스페인 짝이다. 적자를 메우기 위해 하루에 25억~35억달러씩 외채를 지는 미국과 16세기의 스페인은 너무도 흡사하다. 이런 체제는 오래 못 간다.’