|

직물제조ㆍ수출회사를 운영하는 A씨는 중국 업체들과의 경쟁과 신사업 부진, 장기불황이라는 악재가 겹쳐 2010년 법원에 기업회생절차(법정관리)를 신청했다. 10년간 공들여 키워온 회사가 그대로 무너지나 했지만 다행히 채권자와 법원 모두 알짜 중소기업을 살리는 편이 낫다는 쪽으로 의견이 기울어 무사히 회생절차를 시작할 수 있었다.

그러나 회사를 다시 살릴 수 있을 것이라는 A씨의 부푼 꿈은 오래가지 못했다. 갑작스런 부동산경기 침체로 회생계획안의 핵심이었던 공장ㆍ토지 등 부동산 자산매각이 좀처럼 진행되지 않았다. 나름대로 싸게 내놓았지만 매수문의조차 뚝 끊겼다. 나빠지기만 하는 경기에 물건은 팔리지 않고 환율까지 덩달아 하락해 매출은 더욱 쪼그라들었다.

더 큰 문제는 부실기업이라는 꼬리표였다. A씨는 부족한 자금을 조달하기 위해 금융권 문턱을 쉴새 없이 드나들었지만 결국 허사였다. 기댈 곳이 없어진 A씨는 친인척에게까지 손을 내밀어봤지만 법정관리 기업에 돈을 빌려주겠다는 사람이 없어 빈손으로 돌아서야 했다.

그렇게 회사를 살리기 위해 이리 뛰고 저리 뛴 지 2년. A사는 결국 1월 법원의 최후통첩을 받았다. 법원은 "회생계획 기간 안에 채무를 변제하고 회생의 바탕을 마련할 수 있을 것으로 기대하기 어려워 회생절차를 종결한다"고 통보했다. 회생을 포기하고 파산절차를 밟으라는 법원의 명령이 내려온 것이다.

지난 몇년 사이 기나긴 경기침체를 견디지 못하고 법원의 문을 두드리는 기업들이 급격히 늘고 있다. 그러나 회생절차를 무사히 끝마치고 시장으로 돌아가는 기업들은 극히 드물다. 기업들 사이에서 가능성 있는 회사를 살리기 위한 방안을 찾아야 할 때라는 하소연이 나오는 이유다.

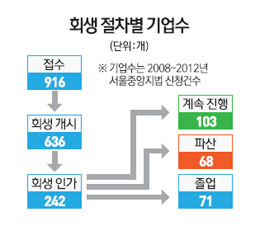

24일 서울경제신문이 서울중앙지법에 요청해 받은 자료에 따르면 2008년부터 5년간 법원에 회생절차 개시를 요청한 기업은 916곳에 달했다.

그러나 신청기업 가운데 30%에 해당하는 280개 회사는 법원으로부터 법정관리 승인을 얻지 못했고 나머지 636개사만 겨우 법정관리에 들어갈 수 있었다. 법정관리 절차를 밟는다고 해서 만사가 해결되는 것은 아니다. 법원의 허가를 얻어 법정관리에 들어간 기업 636개사 가운데 채권자 등의 동의를 거쳐 회생인가로 간 기업은 242개사에 그쳤다. 무려 63%가 중도에 탈락한 셈이다. 회생인가 기업 가운데서도 28%(68개사)는 파산했고 42.5%(103개사)는 아직도 법정관리가 진행되고 있다.

법정관리 신청→법원허가→회생인가 등의 기나긴 과정을 거쳐 법정관리 졸업에 성공해 시장으로 복귀한 기업은 71곳에 불과했다. 최초 법정관리 신청기업의 7.75%만 졸업에 성공한 셈이다. 법원의 한 관계자는 "법정관리를 졸업한 경우도 대다수는 인수합병(M&A) 절차를 통해 다른 회사에 팔리는 식으로 절차를 종결한다"며 "진정한 의미의 정상화를 이뤄 시장으로 돌아가는 기업은 손에 꼽을 정도"라고 설명했다.

한번 쓰러진 회사가 다시 일어서지 못하는 이유는 몇 가지로 압축된다.

우선 전반적인 안팎의 경기불황이다. 알짜회사로 꼽히던 C해운회사가 2년 내내 회생을 위해 노력하다 결국 파산절차를 밟게 된 것은 2010년부터 이어진 장기적인 해운업계 불황 탓이었다.

전반적인 불황에 이은 부동산경기 침체도 기업회생을 가로막는 요인이다. 기업들이 내놓는 회생계획안의 골자는 ▦공장ㆍ건물 등 부동산 자산매각과 ▦매출에 따른 영업수익금을 통한 채무변제다.

자산을 빨리 팔아 급한 채무를 변제해가며 영업자금까지 마련해 일어서겠다는 생각이지만 첫 단추가 끼워지지 않는 것이다. 전자기기를 만들던 D사가 회생절차에 돌입한 지 1년 만에 절차폐지 통보를 받을 수밖에 없었던 것도 유일한 자금줄이던 회사 소유의 건물이 팔리지 않았기 때문이다.

무엇보다 이들을 좌절시키는 것은 '부실기업'이라는 꼬리표다.

건설업계의 한 관계자는 "법원에 기업회생 절차 개시를 신청하면 신용등급이 곧바로 가장 낮은 D등급으로 떨어지는데 이 등급으로 괜찮은 공사는 입찰 자체가 불가능하다"며 "회생인가를 받으면 신용등급이 다소 높아지기는 하지만 다른 기업들과 경쟁하기는 여전히 어렵다"고 토로했다. 신용보증서 발급 등도 한층 까다로워진다. 회생절차를 시작한 기업들은 사고 위험성이 더 높아진다며 연대보증이나 추가 출자금 등을 요구하는 경우가 많다는 것이 업계의 설명이다.

영업비ㆍ인건비 마련 등을 위해 추가 대출을 내는 것은 꿈도 못 꿀 일이다. 시중은행의 한 관계자는 "아무리 회생절차를 진행하고 있다고 해도 이미 은행에 손해를 끼친 경험이 있는 기업에 신규 자금을 지원하는 것은 사실상 불가능하다"며 "회생기업의 채권은 부실채권으로 분류된다는 것도 걸림돌"이라고 말했다.

법원 파산부의 한 관계자는 "물론 무작정 기업을 살리는 것만이 능사냐는 반론이 나올 수 있겠지만 가능성 있는 기업은 살리자는 것이 기업회생 절차의 취지"라며 "법원이 진행하는 절차를 존중해 회생기업에 불이익을 주지 않는 사회적 합의가 이뤄져야 한다"고 강조했다. 아울러 "법원의 회생절차는 기업의 여력이 바닥까지 떨어진 상황에서 신청하곤 하는데 이 경우 재건을 위한 시간적ㆍ금전적 노력이 훨씬 많이 든다"며 "기업의 부실징후가 보일 때 선제적으로 도움을 줄 수 있는 절차를 마련하는 한편 회생기업들을 위한 대출제도를 개선할 필요가 있다"고 덧붙였다.