|

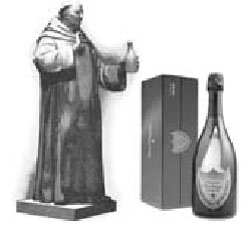

‘1693년 8월4일, 베네딕트 수도회 소속 동 페리뇽(Dom Perignon) 수사가 샴페인을 발명해냈다.’ 프랑스 샹파뉴 지방에서 주장하는 샴페인의 기원이다. 구전(口傳)은 보다 극적이다. ‘오비레 수도원은 고민을 갖고 있었다. 미사에 쓰일 포도주를 쌓아놓은 포도주 창고에서 가끔 병들이 폭발했기 때문이다. 농부들은 이를 미친 와인이라고 불렀지만 장님으로 남다른 미각을 가진 페리뇽 수사는 달랐다. 연구 끝에 맛이 기가 막힌 발포성 와인을 성공적으로 빚었을 때 그는 이렇게 말했다. 나는 지금 별을 마시고 있다.’ 사실은 이와 다르다. 발포성 와인이 최소한 1544년부터 존재했으며 영국인 물리학자 크리스토퍼 메렛이 1687년 발포성 와인 제조법을 책자로 펴낸 적도 있다. 페리뇽 수사도 장님이 아니라 눈을 감고 포도주를 음미했을 뿐이다. ‘별을 마신다’는 문구 역시 19세기에 등장한 광고다. 다만 페리뇽 수사가 없었다면 샴페인이 명성을 얻기 힘들었다는 점은 분명하다. 두께가 두터운 영국제 유리병을 수입하고 코르크 마개를 사용해 발포성 와인 주조의 최대 난점인 병의 폭발을 막았기 때문이다. 해마다 8월4일이면 국제샴페인축제가 열리는 것도 이런 까닭에서다. 오늘날 고급 발포성 와인의 대명사로 자리잡은 ‘동 페리뇽’에는 진실과 과장이 섞여 있는 셈이다. 정작 동 페리뇽의 ‘가치’를 가장 높게 치는 나라는 프랑스가 아니라 따로 있다. ‘명품’이라면 사족을 못 쓰는 이 나라에서는 불경기에도 아랑곳없이 와인 수입만큼은 여전히 폭증세다. ‘세월 속에 굳어진 거대한 착각 구조’ 탓일까. 고급 샴페인의 수입도 증가일로다. 1980년대 중후반 반짝 호경기에 따른 과소비 열풍 당시 외국 언론의 비아냥이 떠오른다. ‘한국은 샴페인을 너무 빨리 터뜨렸다.’