홈

경제·금융

경제·금융일반

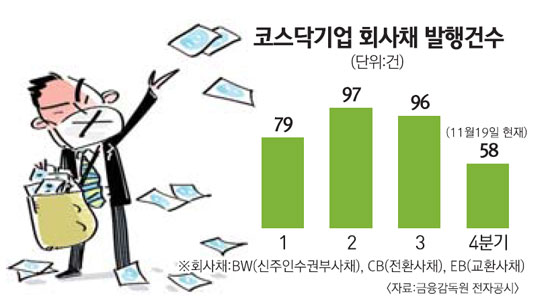

코스닥 '묻지마 회사채' 기승

입력2010.11.22 15:21:32

수정

2010.11.22 15:21:32

코스닥 상장업체인 A사는 지난 16일 100억원 규모의 전환사채(CB) 발행에 대한 증권신고서를 금융감독원에 제출했다. 하지만 이 업체의 증권신고서에는 신용평가 등급이 표시돼 있지 않았다. 회사채의 가장 중요한 투자 잣대가 누락된 것이다. 이 업체는 왜 투자등급을 숨긴채 CB 발행에 나선 것일까. 그것은 회사의 재무상태가 좋지 않았기 때문이다. 이 회사는 올 3ㆍ4분기까지 영업이익률과 순이익률이 각각 -31%, -37%로 부실했다. 부실한 재무상태 때문에 좋은 신용등급을 받을 수 없게 되자 증권신고서에는 아예 신용등급을 표시하지 않은 것이다.

최근들어 코스닥 업체를 중심으로 재무 상태가 좋지 않는 상장사들이 금융투자협회 ‘증권인수업무에 관한 규정’의 허점을 이용해 신주인수권부사채(BW)나 CB 등 회사채를 발행하면서 신용평가 등급을 공표하지 않는 사례가 잇따르고 있다.

지난 16일 100억원의 CB 발행 신고서를 낸 A기업이 대표적이다. 이 업체는 영업적자 상황 등을 감안하면 신용등급이 투자적격등급(BBB)에 한참 못 미치는 투기 등급인 B등급에 해당하지만 이를 표시하지 않은 채 오는 24일부터 투자자들로부터 청약 접수에 나선다.

또 다른 코스닥기업 2곳도 지난 15일 이후 이 같은 방식으로 신용등급 공개 없이 회사채 발행을 추진하고 있다. 이들 기업도 3ㆍ4분기까지 영업적자를 기록한 상황이어서 제대로 평가를 받았다면 역시 투기등급을 받았을 것으로 업계에서는 보고 있다. 올 여름 증시에서 퇴출돼 문제를 일으켰던 네오세미테크도 지난해 말 350억원 규모의 CB를 신용등급 표시없이 발행했다. 코스닥 시장에서는 막다른 골목에 몰린 한계기업들이 BW와 CB를 상장폐지를 모면할 수 있는 수단으로 악용하고 있는 실정이다.

이런 일이 가능한 것은 금투협 증권인수업무에 관한 규정에 틈이 있기 때문. 금투협 규정에는 증권사가 해당 기업의 회사채 발행시 ‘인수인’으로 참여할 경우는 신용평가회사 2곳의 평가를 받도록 하고 있지만 단지 청약대행만을 담당하는 ‘모집주선인’으로 참가할 때는 신용평가를 강제하는 조항이 없다. 즉 채권을 발행하려는 업체가 증권사를 모집주선인으로 참여시키거나 아예 증권사를 개입시키지 않고 단독으로 채권을 발행할 경우 신용평가를 받지 않아도 되는 것이다.

문제는 이 과정에서 채권 리스크가 검증없이 투자자들에게 그대로 전가된다는 점이다. 업계의 한 관계자는 “투자자들이 회사채 등급도 모른 채 투자를 하라는 것은 있을 수가 없는 일”이라고 목소리를 높였다. 이에 따라 전문가들은 기업들이 회사채를 발행하려 할 때 신용등급 평가를 의무화해야 한다고 주장하고 있다.

문제가 심각해지자 감독당국도 뒤늦게 사태파악에 나섰다. 금감원의 한 고위 관계자는 “여러 현황을 파악해서 문제가 있는지 다각도로 살펴볼 계획”이라고 밝혔다.

<저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지>