"실력경쟁에 매몰된 교육시스템 '富의 사회적 환원'에 인색케해"

지난해 12월 인도네시아 발리에서 열린 ‘유엔 기후변화 당사국 총회’. 전세계의 191개 국가가 참석했다. 온실가스 감축 목표치를 정하는 것이 주된 의제였지만 선진국의 후진국 지원 프로그램 등을 확산시키자는 목적도 있었다.

191개 국가가 모인 회의에서 1인당 국민소득 2만달러, 비록 근래 들어 순위는 떨어졌지만 그래도 세계 13위의 경제대국인 한국은 상당수 국가들 눈에 ‘경제규모’로만 봤을 때는 ‘선진국’이었다. 하지만 미미한 국제원조나 온실가스 감축의무를 지지 않으려는 한국 정부의 태도에 상당수 국가들은 실망감을 나타냈다. 당시 한국 대표부의 한 관계자는 “심지어 반기문 유엔 사무총장도 한국이 이제 (원조확대 등) 국제사회에서 큰 역할을 해야 한다는 말을 수 차례 했다”고 말했다.

한국은 국제사회 원조나 개인ㆍ기업의 기부문화의 수준이 낮다. 기부문화가 가장 잘 갖춰진 나라는 세계 최대의 경제대국인 미국이다. 지난 2006년 한 해 동안 미국이 기부한 자선기금 총액은 2,610억달러. 우리 돈으로 약 261조원 규모다. 예상과 달리 거액 기부자의 비중은 크지 않다. 개인기부 비율은 전체의 83.6%에 이르렀고 연간소득 10만달러 미만 계층 가운데 자선기금을 기부한 비율은 65%에 달했다. 전문가들은 “중산층 이하 계층에서의 기부가 대부분을 차지하는 게 바로 미국의 기부문화가 여타 국가와 다른 모습”이라고 설명했다. 물론 자산 100만달러 이상 되는 미국 부자들 98%는 기부나 모금활동에 참여하고 있다.

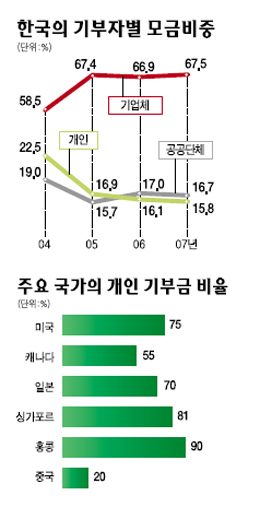

한국은 어떨까. 사회복지공동모금회가 분석한 2007년 한국의 기부문화는 미국과 많은 차이점을 나타낸다. 지난해 모금한 총액은 2,673억원. 이중 개인의 비중은 15.8%에 불과하다. 개인의 비중은 매년 떨어져 2004년 22.5%에서 2005년 16.9%, 2006년 16.1%로 낮아진 데 이어 지난해는 15% 수준까지 떨어졌다. 반면 기업이 67.5%로 가장 많은 비중을 차지하며 그 뒤를 사회ㆍ종교단체(12.2%), 공공기관(4.5%) 등이 잇고 있다.

개인의 비중이 낮은 데 대해 사회복지공동모금회의 한 관계자는 “경제사정이 전반적으로 좋지 못한 것도 원인일 수 있다”면서 “하지만 초등학교 때부터 기부교육을 시키는 미국 등과 달리 그런 교육 시스템이 부재한 것도 원인”이라고 말했다. 개인 간의 실력경쟁에 매몰된 교육 시스템 때문에 ‘부의 사회적 환원’에 인색하다는 것이다. 소수ㆍ고액기부가 더 많은 비중을 차지하는 것도 이 때문이라는 설명이다. 그는 “다수ㆍ개인기부 문화가 확산되는 게 가장 바람직한 모습”이라고 강조했다.

한국의 국제원조 역시 상황은 비슷하다. 빠른 경제성장 속에 나눔의 미학이 부족한 결과다. 반 총장이 취임 18개월 만에 처음으로 한국을 방문, “한국의 기여는 국제사회의 위상에 거의 걸맞지 않거나 아예 이를 창피하게 느끼지 않는 상황이라고 보인다“며 “이는 국가적으로 창피한 것”이라고 지적한 것도 이 때문이다. 실제로 지난해 우리나라의 대외원조 금액은 6억7,200만달러로 GNI 대비 0.07% 수준으로 잠정 집계됐다. 원조 규모는 2006년에 비해 47.6%가 늘었지만 대외원조 규모는 OECD 국가 중 19위, GNI 대비 대외원조 규모는 27위에 불과한 실정이다.