|

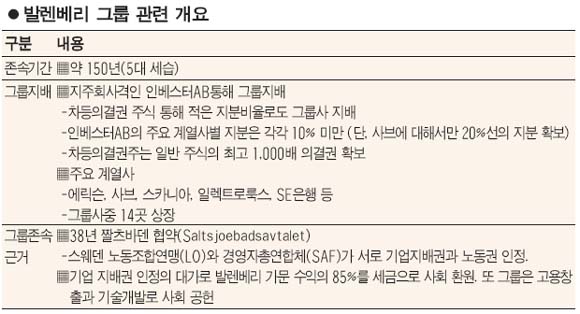

['선진 한국의 길' 기본으로 돌아가자] 스웨덴의 경우 토종자본 적극육성 '강소국모델'로 우뚝 “합리적 토종자본 육성으로 강소국 일궜다.’ 강소국의 세계적 모범인 스웨덴이 경제 개방과 토종 경제 보호 사이에서 고민하는 우리 경제에 해법을 던져주고 있다. 최근 우리나라에서 금융시장 개방에 따른 부작용 여부와 기업지배구조 문제 등이 핵심 쟁점으로 떠오르면서 이를 합리적 사회통제장치로 풀어가고 있는 스웨덴이 귀감이 되고 있는 것이다. 스웨덴은 지난 83년 금융시장 개방을 시작한 이후 89년 7월부터는 외환규제 및 외국인투자, 외자도입 등에 관한 빗장이 모두 풀린 상태다. 그러나 놀랍게도 개방화된 선진국 스웨덴에도 우리나라의 재벌에 필적하는 대그룹인 발렌베리(Wallenberg)가문이 존재한다. 발렌베리 그룹은 5대째 세습해오며 에릭슨과 사브, SEB은행, 스카니아 등 스웨덴의 세계적인 유망 기업들을 끌어안고 있다. 그룹 소속 상장기업만 해도 14개로 이들의 총 주식가액은 현지 증권시장 시가총액의 40%를 넘어설 정도다. 발렌베리 그룹은 이들 각 그룹사를 적은 지분비율만으로도 완벽하게 운영하고 있다. 스웨덴 정부가 대주주 등 장기보유자에게 상대적으로 많은 주당 의결권을 주는 ‘차등의결권’제도를 적용하고 있기 때문이다. 좌파 사민당 아래에서 이처럼 재벌체제가 존속할 수 있었던 것은 지난 38년 스웨덴의 노동단체와 재계가 계급적 대타협을 이룬 짤츠바덴 협약에서 비롯된다. 사민당 정권은 이를 근거로 발렌베리 가문의 기업지배권을 인정해주는 대신 가문이 벌어들이는 소득의 85%를 세금으로 징수하는 등의 합의를 이뤄냈다. 이에 따라 발렌베리 그룹은 경영을 통한 이익을 세금으로 내 사회에 공헌하고, 고용창출과 기술개발로 국가 경제를 안정시키는 역할을 실천해오고 있다. 스웨덴은 이후에도 발렌베리 그룹을 국익 차원에서 육성하기 위해 거의 특혜라고 불릴 정도의 파격적 인센티브를 부여하고 있다. 스톡홀름시만 해도 지난 70년대 조성한 IT산업단지 ‘시스타사이언스파크’(이하 시스타)에 에릭슨을 유치하기 위해 원칙적으로 임대만이 가능한 시스타내 토지의 소유권 일부를 에릭슨에 넘겨줬다. 이 같은 조치는 특혜 논란을 불러 일으켰지만 이후 에릭슨의 협력업체들을 비롯해 경쟁사인 핀란드의 노키아까지도 입주하는 등 총 650여개 IT관련 기업들이 들어서면서 시스타는 북유럽의 실리콘밸리로 성장하는 했다. 스웨덴 정부의 ‘발렌베리 사랑’은 현대 국제금융자본의 끊임없는 공격대상이 되고 있다. 차등의결권 제도 등은 반시장적이라는 게 주된 공격 논리다. 세계적인 경제 부국 스웨덴의 경제실험은 아직도 진행중인 셈이다. 재계의 한 관계자는 “사민당은 발렌베리 그룹을 국영기업화하는 방안을 구상했던 적도 있지만 글로벌경쟁이 불가피한 업종의 특성을 감안해 토종자본의 필요성을 인정하는 선택을 했다”며 “다만 이 같은 선택이 가능하려면 우리나라 재벌그룹들이 경영투명성과 변칙 경영권 상속 등의 비도덕적 굴레를 벗어나 사회적 존경을 받는 기업으로 거듭나야 할 것”이라고 분석했다. 입력시?: 2005-03-28 16:24