남대문·동대문등 우리나라 시장 형성과정 꼼꼼히 살펴<br>청일전쟁후엔 日 상인들 진출로 명동이 상업 1번지 부상<br>■ 시장의 역사 (박은숙 지음, 역사비평사 펴냄)

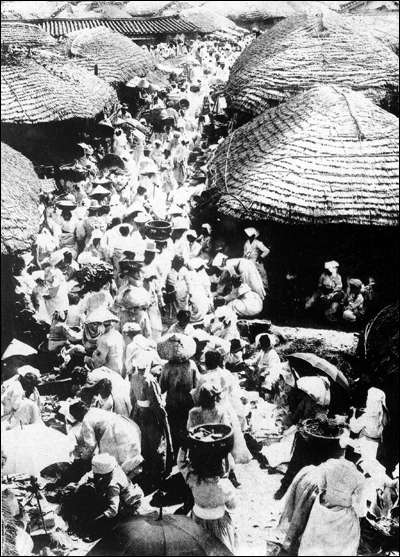

| | ▲ 조선 후기의 시장 풍경 |

|

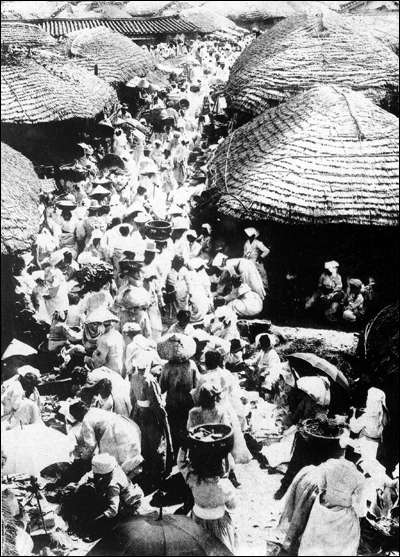

| | ▲ 조선 후기의 야채시장 |

|

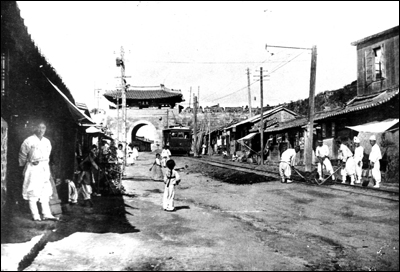

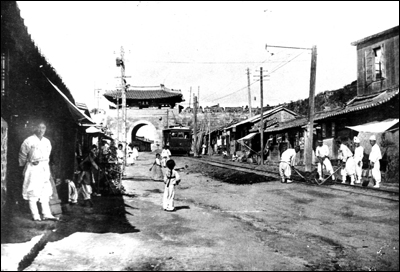

| | ▲ 구한말 서대문 풍경 |

|

서울의 주요 상권인 남대문, 동대문, 종로, 명동의 골격이 형성된 건 언제일까? 조선시대 한양의 금싸라기 상권은 어디였을까? 책은 우리나라 시장의 형성과정을 사료에 입각해 객관적으로 서술한다. '교양으로 읽는 시장과 상인의 변천사'라는 부제에 맞게 지루하지 않고 술술 읽힌다.

저자에 따르면 사료에 등장하는 시장의 기록은 삼국시대 이후이다. 백제가요 '정읍사'에는 남편을 기다리는 여인이 '온 시장을 다니고 계신가요'라며 걱정을 하는 구절이 등장하며 '바보온달과 평강공주'에는 공주가 온달에게 '시장 사람들의 말은 듣지 말고 반드시 병들고 파리해서 내다 파는 말을 사오라'는 조언을 하는 대목이 있다.

조선 건국 초기의 시장은 조정에서 필요로 하는 관수품을 조달하는 시전 상인들이 자리잡은 현재의 종로와 남대문로를 중심으로 발달했다. 태종 때에 이르면 한양의 주민이 10만 명에 달하는 등 인구가 늘어나며 시전이 도성 주민들의 일상적인 물품을 충당하기에 한계를 드러낸다. 결국 민간 시장들이 곳곳에 자리잡게 된다. 중종 때에는 '마을과 거리마다 시장이 아닌 곳이 없을 정도'라는 말이 나올 정도로 다양한 시장들이 들어섰다. 한양에서는 이 중 특히 광나루에서 양화진까지 한강 주변의 물류운송을 담당하는 경강, 난전에서 출발해 거대 민간자본이 된 이현ㆍ칠패 시장, 서울 외곽의 송파장시 등이 핵심이었다.

임진왜란 이후에는 종로의 시전 상인, 남대문 인근의 칠패, 동대문 근처 배오개를 기점으로 형성된 이현이 본격적으로 한양의 3대 시장으로 자리잡아 오늘날 서울 상권의 기틀이 형성됐다. 명동이 상업 1번지가 된 건 청일전쟁 이후. 이전까지 청나라 상인들에 밀려 충무로 일대에 자리 잡았던 일본 상인들이 전쟁의 승리를 등에 업고 명동, 종로 일대로 진출하기 시작했다. 일제 강점기에 들어서며 일본 상인들의 본거지 격인 명동이 급격히 성장하게 된 것.

책에는 시장의 발달사 외에도 매점매석로 인해 벌어진 폭동 사건, 흥정을 붙이는 여리꾼과 에누리 풍경, 공개처형 장소로서 활용된 시장 등 다양한 읽을 거리가 담겨 있다. 조선시대 상인들은 1평 남짓한 가게에서 장사를 한 까닭에 상품을 진열하지 않고 창고에 보관했었다.

이 때문에 물건을 사러 온 소비자들은 헤매는 경우가 적지 않았다. 이런 틈새를 파고들어 손님에게 무슨 물건을 사로 왔는지를 묻고 해당 점포에 데리고 가 흥정을 붙이는 사람이 여리꾼이다. 여리꾼은 손님이 알아들을 수 없는 암호를 사용해 주인과 가격을 주고 받는다. 당시 사용된 암호가 1은 천불대(天不大), 2는 인불인(仁不人) 등이다. 천(天)에서 대(大)를 빼면 일(一)이 되고, 인(仁)에서 인(人)을 빼면 이(二)가 되는 원리를 이용한 것. 옛 사람들의 재치를 확인할 수 있는 대목이다.

책은 한국간행물윤리위원회가 주최한 2008년 우수출판기획안 공모전의 역사 부문에 선정됐다.