|

최근 '겨울왕국'이 국내 개봉 애니메이션 사상 처음으로 1,000만 관객 동원을 눈앞에 두면서 제작사인 세계 최대 엔터테인먼트그룹 디즈니에 대한 관심이 새삼 높아지고 있다. 지난 1920년대 창업 초기 무수히 많은 실패 끝에 만들어진 디즈니는 대표 콘텐츠인 미키마우스가 전세계에서 매년 6조원의 수익을 올릴 정도로 커졌다. 현대자동차와 LG전자의 지난해 영업이익이 각각 8조원, 1조 4,000억원이라는 점과 비교해도 엄청나다.

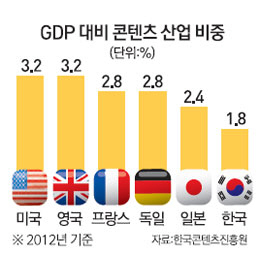

국내에도 뽀로로, 로보카 폴리, 라바 등 세계적인 경쟁력을 가진 콘텐츠가 잇따라 나오고 있다. 얼마 전에는 중소 제작사가 만든 애니메이션 영화 '넛잡:땅콩 도둑들'이 개봉 3주 만에 미국에서만도 5,000만달러 이상의 매출을 기록하며 비(非)메이저 작품들 가운데 박스오피스 정상을 차지했다. NHN은 소셜네트워크서비스(SNS) 앱인 '라인'의 매출이 미국의 동종 앱을 능가하는 성공을 일궈냈다. 전문가들은 대다수 콘텐츠 기업들이 영세하지만 20년 혹은 50년 후 디즈니처럼 세계적인 기업으로 성장할 수 있도록 중장기적 안목을 갖고 전방위 지원에 나서야 한다고 입을 모은다. 특히 '한류 3.0 시대'를 선도하는 콘텐츠 산업을 발전시키려면 창조경제의 본산인 영국처럼 산업의 뿌리인 콘텐츠 기업들을 발굴, 육성하는 노력이 뒤따라야 한다는 목소리가 높다.

영국 정부는 1997년 '국가문화유산부'를 '문화미디어체육부(DCMS)'로 확대, 개편해 창조산업 육성에 팔을 걷어붙였다. 당시 출범한 토니 블레어 정부는 '창의적인 영국(크리에이티브 브리튼)' 전략을 전면에 내놓았다. 이 덕분에 1997년 2만3,000달러였던 영국의 1인당 국민소득은 2003년 3만달러를 돌파했으며 2012년 영국의 창조산업 규모는 360억파운드(약 63조원)로 230만명에게 일자리를 제공하고 있다.

영국은 물론 미국·프랑스·독일·뉴질랜드·핀란드 등도 콘텐츠 기업을 중심에 둔 정책을 적극 펼치고 있다.

그러나 우리나라는 콘텐츠 산업의 중요성을 강조하면서도 콘텐츠 기업을 중심에 둔 정책지원이나 사회적 인식이 부족한 게 현실이다. 고정민 한국창조산업연구소 소장(홍익대 경영학과 교수)은 "제조업 분야의 삼성전자나 현대자동차처럼 콘텐츠 산업에서도 글로벌플레이어, 한국의 디즈니가 나와야 한다"며 "수출 중심의 제조업 지원에서 탈피해 콘텐츠 부문에 대한 규제완화와 공정경쟁 환경 조성을 통해 다양한 체급의 콘텐츠 기업들을 키워야 한다"고 말했다.