|

|

'2만2,708달러와 1만138달러.' 언뜻 보면 엄청난 차이가 난다. 하지만 뜯어보면 느낌이 달라진다. 2012년 기준 우리나라의 1인당 국민소득과 전세계인의 1인당 국민소득을 나타낸 숫자다. 세계 10위권의 경제대국 반열에 올라 있는 한국이지만 국민소득만 놓고 보면 겨우 전세계인(213개 국가)의 두 배에 불과하다. 순위를 보면 불편한 현실은 드러난다. 국내총생산(GDP)만 놓고 보면 14위다. 세계에서 25번째로 많은 인구 덕이다. 인구 변수를 뺀 1인당 국민소득으로 놓고 보면 현실이 보인다. 34위다. 지난 1964년 69위였던 것에 비해 많은 상승은 했지만 그동안 대한민국에 수식어처럼 따라붙던 '한강의 기적을 이룬 국가'에는 걸맞지 않다. 이유가 뭘까. 혁신의 실패다. 과거의 압축성장기에나 어울렸을 법한 혁신을 아무런 변화를 주지 못한 채 답습하고 있는 결과물이라는 것이다. 50년간 압축성장을 해왔지만 근래 들어 급속도로 빨라지고 있는 성장 정체가 국민소득 증가의 발목을 잡고 있는 셈이다. 김광두 국가미래연구원장은 "21세기에 맞는 혁신을 해야 했는데 그렇지 못했다"면서 "정부와 정치권이 국가사회 전반의 유연성을 살리는 방향으로 변화를 이끌어야 한다"고 말했다.

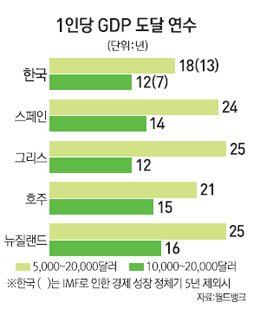

◇부진한 하드웨어 혁신…곳곳에 드리운 성장정체=정체된 성장의 모습은 곳곳에서 포착된다. 당장 기업실적에서는 뚜렷하다. 2012년 기준으로 10대 그룹의 1인당 매출액은 12억800만원으로 2008년보다 14%가 증가했다. 하지만 10대 그룹을 제외하면 같은 기간 1인당 매출액은 19%나 감소했다. 4대 그룹을 제외한 30대 그룹의 수익성(매출 기준 순이익률)은 2002년 6.38%에서 2012년 2.71%로 뚝 떨어졌다. 몇몇 그룹이 성장을 이끌고 있다는 얘기다. 이런 이유로 최근 한국 경제는 세계 평균에도 미치지 못하는 성장률을 기록하고 있다. 10년 동안 딱 2년만 세계 평균 성장률을 소폭 넘었다. 1인당 국민소득이 2만달러 벽에 갇힌 것도 이런 이유다. 일본과 스웨덴이 1인당 국민소득 2만달러에서 3만달러를 돌파하는 데 5년, 독일은 4년이 걸렸고 선진국들은 평균 9.6년이 소요됐다. 하지만 우리나라의 경우 2007년 2만달러를 넘어선 뒤 5년이지난 2012년에도 2만2,000달러 수준이다. 3만달러를 돌파하기까지 앞으로도 7~8년은 더 걸릴 것이라는 전망이 많은 만큼 2만달러의 덫에 확실히 걸려 있는 셈이다.

외부의 경고음도 높다. 경제협력개발기구(OECD)는 지난해 6월 한국의 잠재성장률이 2038년 0%대로 떨어질 것이라는 전망을 내놨다. '퇴보'의 경제가 시작된다는 것이다. 맥킨지컨설팅도 지난해 4월 "'한강의 기적'을 이끈 한국 경제의 성공전략이 더 이상 작동하지 않는다는 점을 두려워해야 한다"고 직언했다.

◇각개약진 버리고 국가 차원의 혁신체계 마련해야='1등이 아닌 2등은 의미 없다.' 글로벌 경쟁에 뛰어든 기업들만의 얘기가 아니다. 이제는 국가 간의 경쟁에도 적용된다. 국가의 이익을 위해 경쟁국가의 글로벌 기업에 족쇄를 채우는 것도 쉽게 목도된다. '국가생존'이 우선일 정도로 경쟁이 점입가경의 흐름을 보이고 있는 것이다. 국가 차원에서 민관을 아우르는 혁신체계를, 그리고 전략을 세워야 한다고 목소리를 높이는 이유다. 더욱이 5년 넘게 성장이 정체돼 있는 한국으로서는 성장을 위한 혁신의 그림을 만들지 못할 경우 도태될 것이라는 우려감도 높다. 김대기 전 청와대 정책실장은 "국가 전반에서 미래를 생각하고 설계하는 시스템을 만들어야 한다"고 말했다.

하드웨어의 측면의 혁신이 우선이다. 그 과정에서 민관의 협업은 필수다. 산업발전전략이나 기술 로드맵 작성 등은 전문성을 갖고 있는 기업 부문이 맡는다면 국가는 재정적·제도적 지원을 하는 역할을 해야 한다. 동시에 발전전략이 특정 기업의 이익이 아닌 경제계 전체에 파급될 수 있도록 조율하는 것도 국가의 역할이다. 그래야 혁신이 가능하다. 아울러 기술과 지식강국이 될 수 있도록 국가 차원에서 주도하고 서비스 산업의 새로운 동력도 찾아야 한다. 체력이 떨어진 기업들에 '규제완화'가 병행돼야 한다는 게 전문가들의 지적이다.