영수증 없이 물건구매 부가세 공제받기 어려워<br>"稅관련 공지 소홀 오픈마켓업체도 책임" 목소리

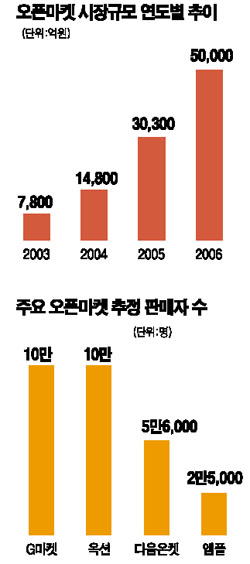

국세청의 이번 인터넷 오픈마켓 사업자의 매출자료 조사는 시장이 확대되면서 기승을 부리고 있는 오픈마켓을 통한 탈세행위를 방지하기 위한 포석이다. 국세청의 한 관계자는 “장사가 안돼 땡처리를 하더라도 매출액의 10%는 부가세로 내야 한다”며 “오픈마켓 개인판매자 중에는 일부 선의의 피해자도 있겠지만 세금 탈루는 반드시 찾아내겠다”고 강조했다.

하지만 그 동안 관습적으로 매입영수증 등을 일절 관리하지 않고 상거래를 해온 소규모 개인사업자들은 ‘세금폭탄’에 일제히 볼멘소리를 하고 있다.

◇오픈마켓 통한 탈세 반드시 근절=지난달 6일부터 국세청은 무자료ㆍ현금거래를 통해 매출을 누락한 사업자나 거래단위가 소액인 현금 사업장 등 상습적ㆍ고질적 탈세 혐의자 118명에 대한 제4차 고소득ㆍ전문직 자영업자에 대한 조사를 진행 중이다. 국세청은 이들을 대상으로 지난 2003년부터 2005년까지의 소득 신고금액의 적정성 여부를 따진 뒤 금융거래 내역 조사는 물론 이들의 거래 상대방에 대한 조사도 병행할 계획이다. 이 과정에서 나타난 오픈마켓 개인판매자들과 관련, 국세청은 부가가치세는 소비가 있을 때마다 무조건 발생하는 간접세라는 입장이다.

실제 지난달 이뤄진 제3차 고소득ㆍ전문직 자영업자 조사에서 소매ㆍ의류업을 운영하는 이모(35)씨가 인터넷상의 오픈마켓에 친인척 5명 명의로 판매업체를 등록한 뒤 무자료로 58억원어치의 의류를 판매한 사실이 드러나기도 했다. 다만 앞으로 선의의 피해자가 양산되는 것을 막기 위해 재정경제부는 최근 인터넷 쇼핑몰을 통한 통신판매업과 관련한 납세절차 신설 조항을 ‘세법시행령 개정안’에 담아 입법예고한 상태다. 개정안에 따르면 옥션ㆍG마켓 등 오픈마켓을 통한 통신판매업자는 연간 2,400만원 미만으로 별도의 사업장이 없는 경우 부가통신사업자가 과세기간 종료일(6월 말, 12월 말) 이후 10일 이내에 일괄 사업자등록신청을 해야 한다. 특히 부가통신사업자가 통신판매업자에게 부가통신 역무를 제공할 경우 수수료에 대해서는 세금계산서를 교부하도록 했다.

◇소규모 판매자들 ‘볼멘소리’=국세청이 오픈마켓 판매자를 상대로 강도 높은 조사를 펼치자 그 동안 세금을 내지 않고 개인자격으로 물건을 판매하던 오픈마켓 판매자들이 ‘세금폭탄 비상’에 발을 동동 구르고 있다.

네이버 ‘성공하는 쇼핑몰 운영자들의 모임’과 ‘안티옥션’ 등 오픈마켓 관련 커뮤니티에는 세금에 관해 묻는 개인판매자들의 글이 하루 100여건씩 쇄도하고 있다.

오픈마켓 개인판매자들이 마땅히 내야 할 세금에 대해 이처럼 반발하는 이유는 여러 가지.

가장 큰 문제는 동대문시장 등에서 영수증 없이 물건을 구입해 판매해온 이들은 부가가치세 공제를 받기가 어려워 세금이 ‘눈덩이’만큼 커지는 경우도 생긴다는 점이다.

부가가치세는 거래대금의 10%에서 물건 매입세액을 뺀 금액으로 계산하는 게 보통이지만 시장에서 물건을 소량씩 구매할 때는 영수증을 발급해주는 경우가 드물어 대부분의 개인판매자들이 매입세액 공제를 받기 어려운 상황이다.

이 경우 오픈마켓에서 물건을 팔아 번 돈보다 더 많은 금액을 세금으로 내는 ‘억울한 일’도 발생할 수 있어 상인들의 불만이 높아지고 있다. 2005년 9월부터 한 오픈마켓에서 의류를 판매한 이모씨는 “1년반 동안 8억원어치 옷을 팔아 오픈마켓 수수료와 반품비용을 떼고 나면 수입은 6,000만원도 안되는데 세금은 8,000만원이나 내게 생겼다”며 “여기저기 ‘발품’ 팔아 장사한 결과가 이거냐”며 분통을 터뜨렸다.

판매자 유치에만 혈안이 돼 세금 관련 공지를 소홀히 한 오픈마켓 업체에도 책임이 있다는 목소리도 높다. 2002년부터 2005년까지 옥션에서 개인아이디로 물건을 판매한 김모씨는 “‘옥션은 외국계 기업이라서 세금 걱정 안해도 된다’ ‘개인아이디로 팔면 세금을 안 내도 된다’며 안심시킬 때는 언제고 갑자기 세금을 물리는 경우가 어디 있냐”며 하소연했다.

특히 이번에 조사를 받은 대부분의 개인판매자들은 오픈마켓 업체의 판매자 대상 세금교육이 활성화되지 않았던 2000~2005년에 물건을 판매한 경우가 많아 ‘선의의 피해자’도 상당수 포함된 것으로 분석된다.